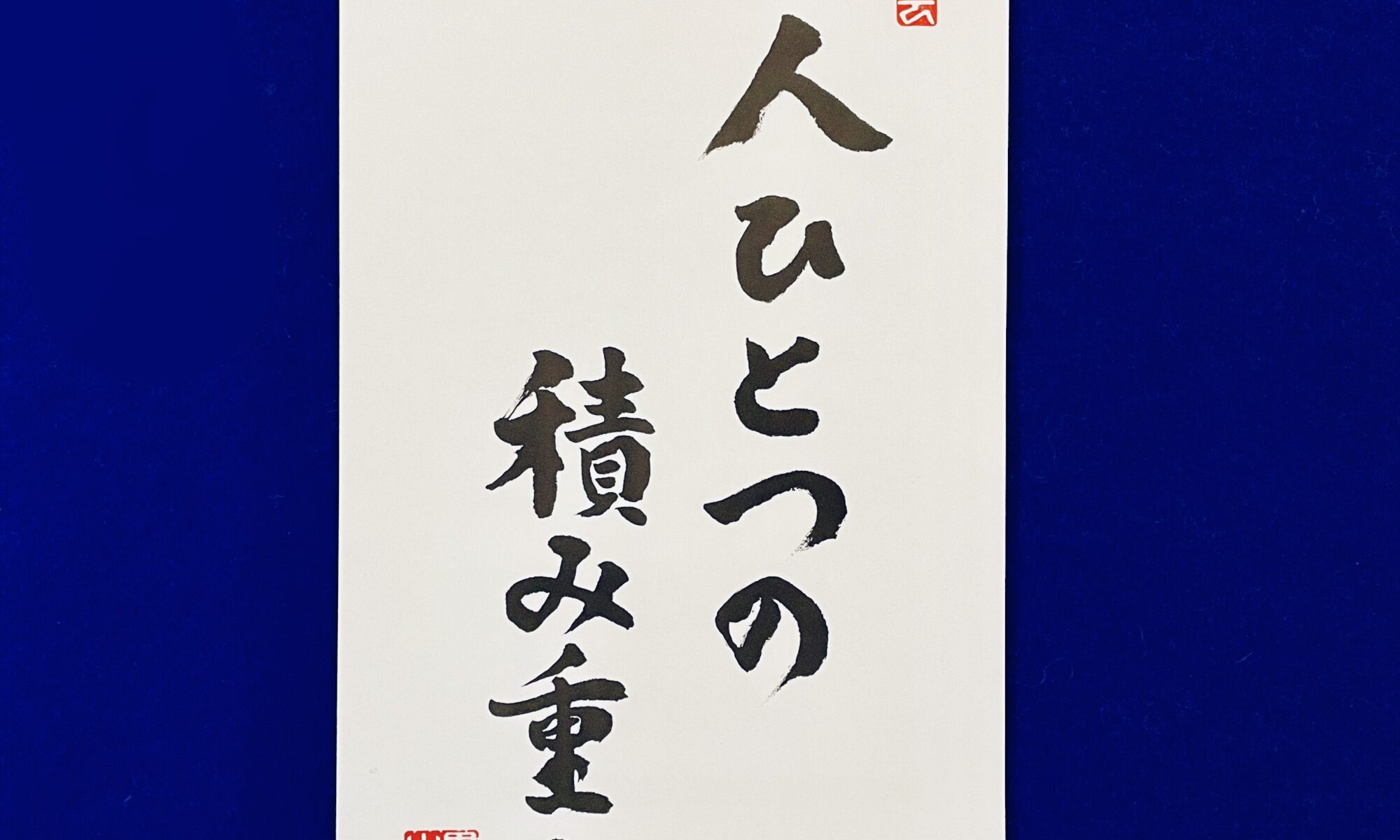

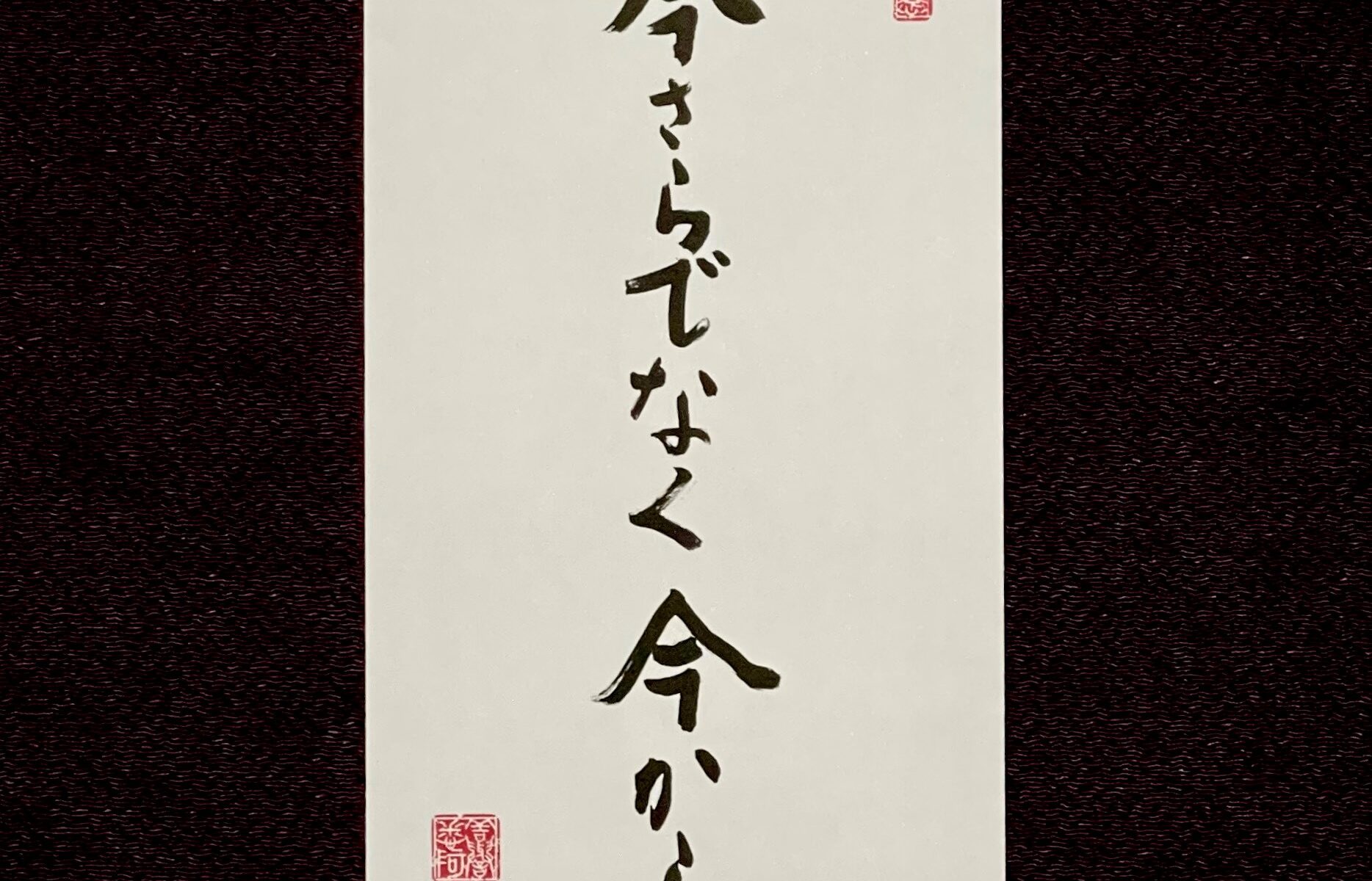

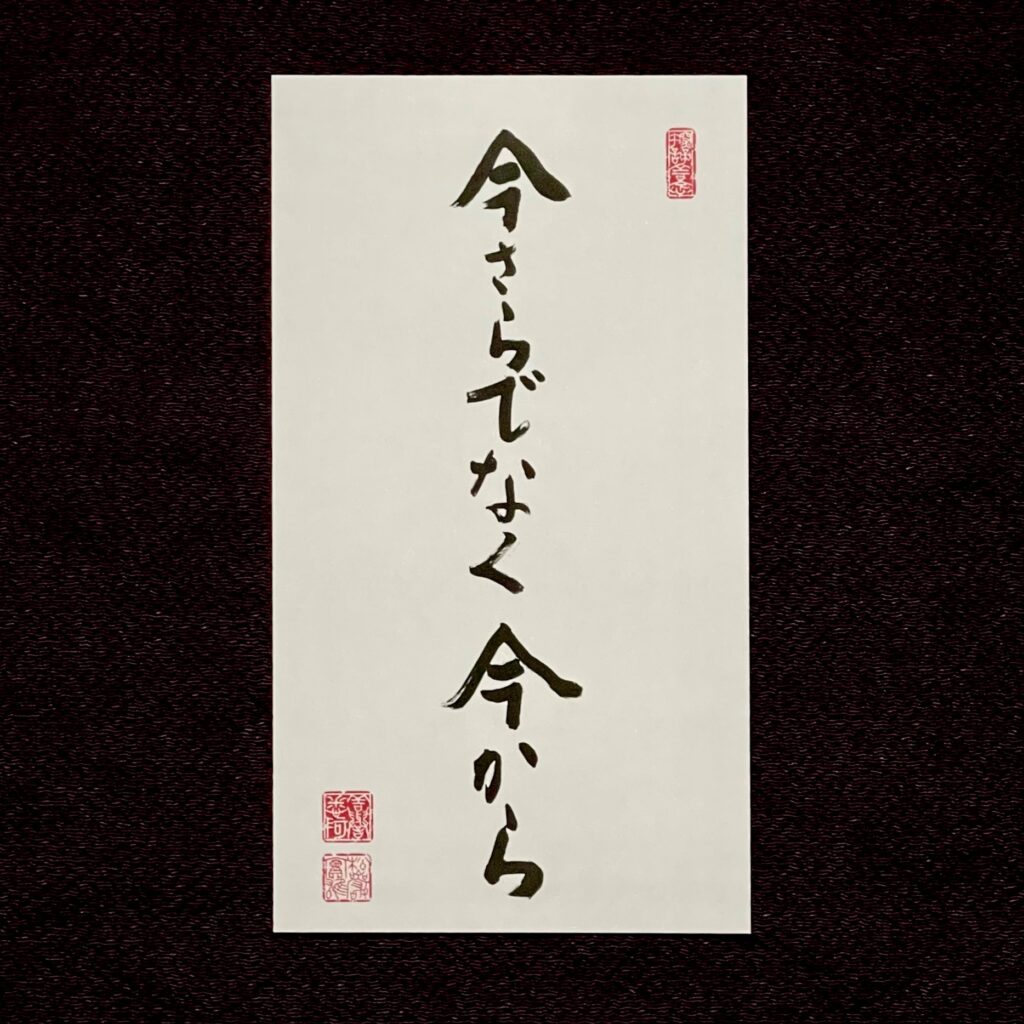

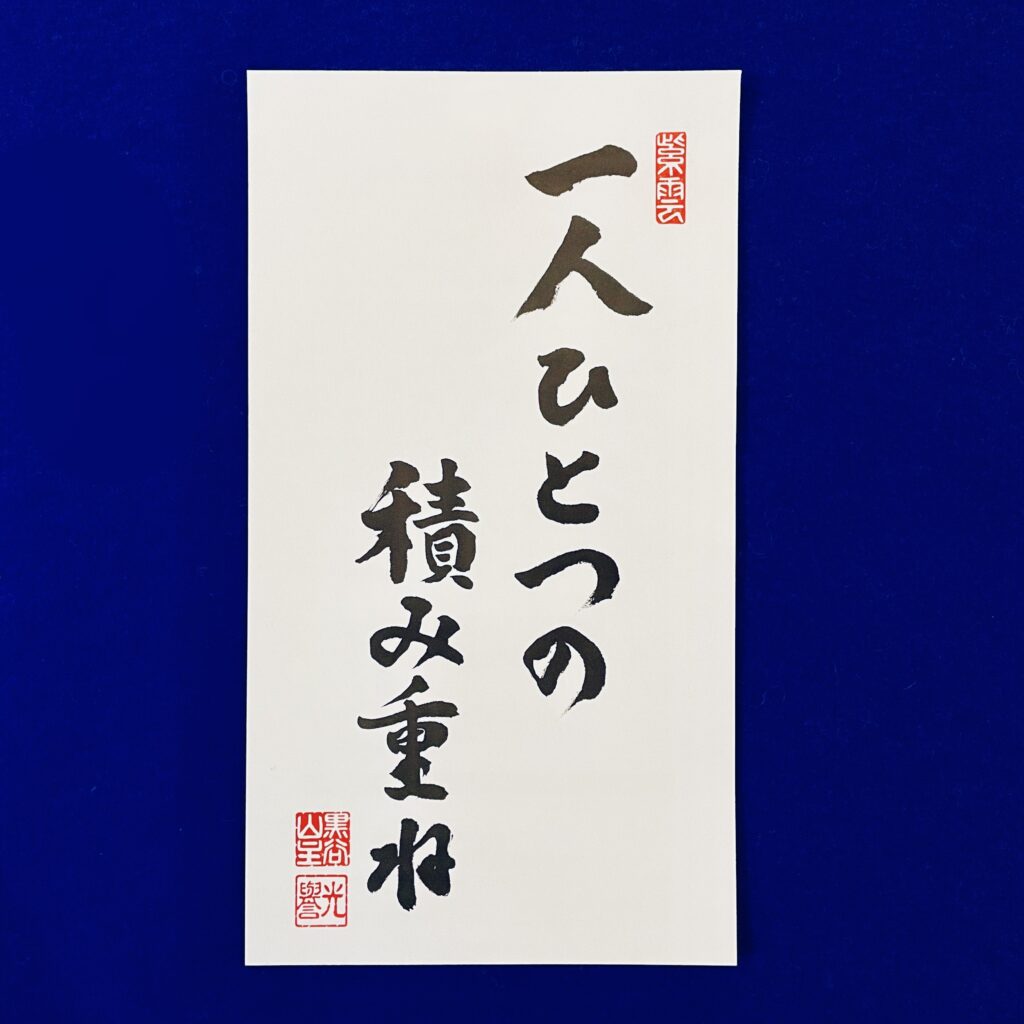

一人ひとりの行動の結果はすぐには目に見えませんが、

やがて大きな成功へとつながっていくのです。

Do what you can now, and build on that one by one.

**********************************************

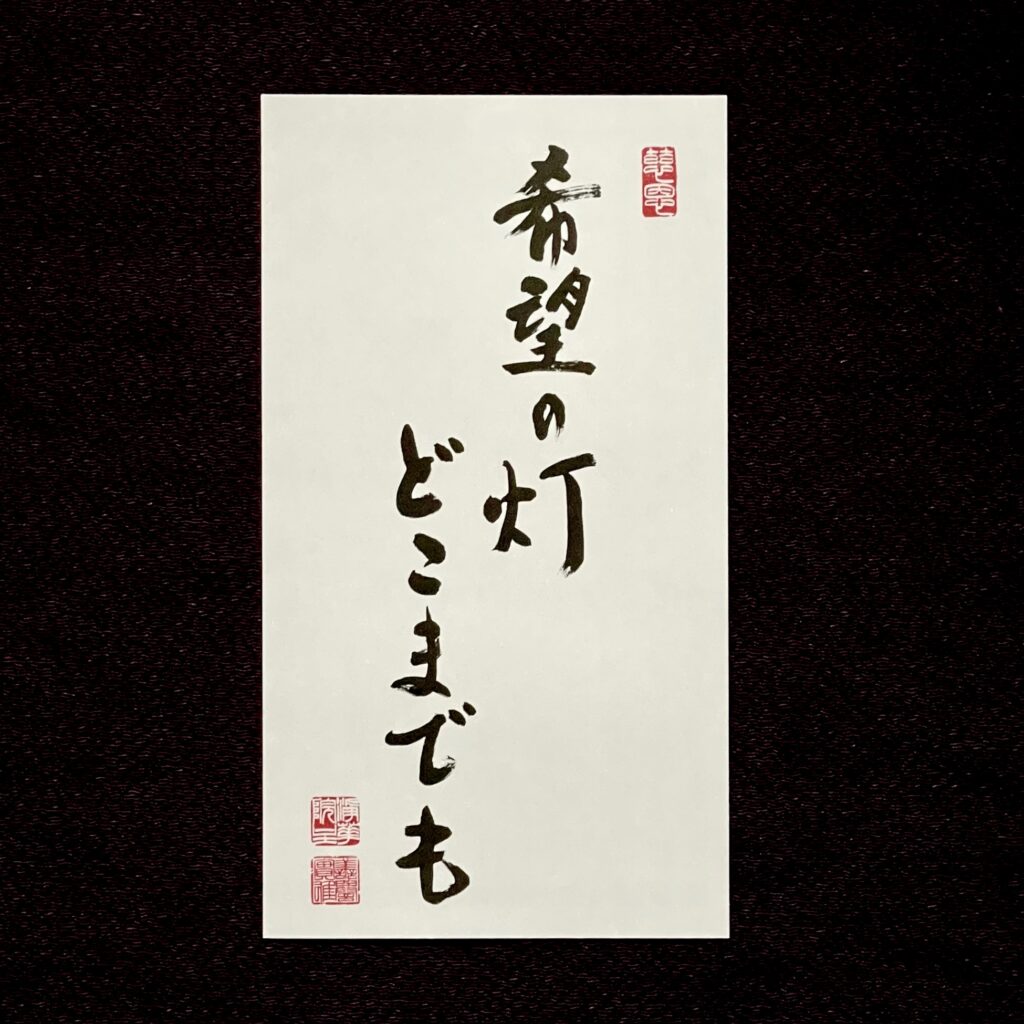

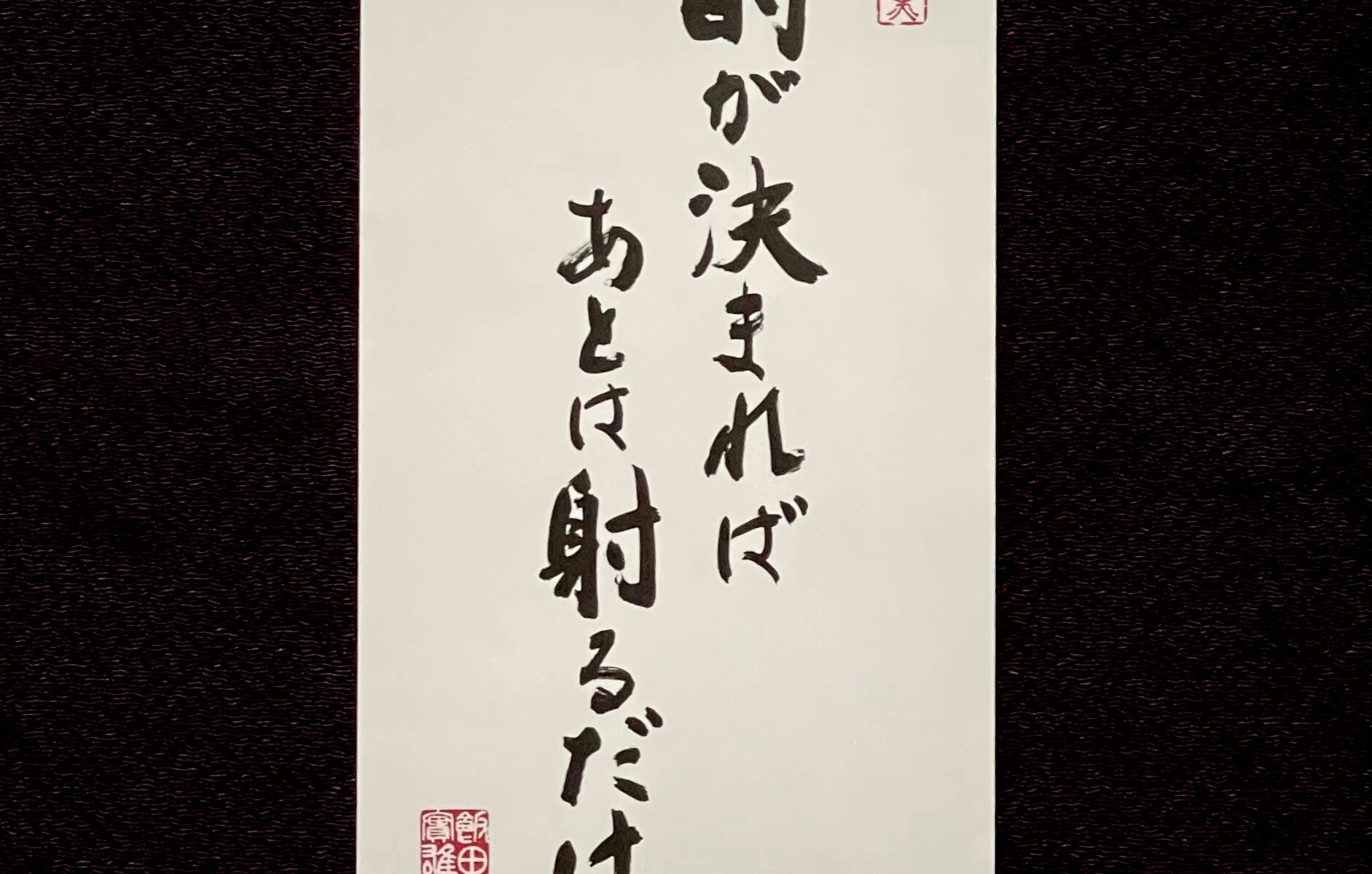

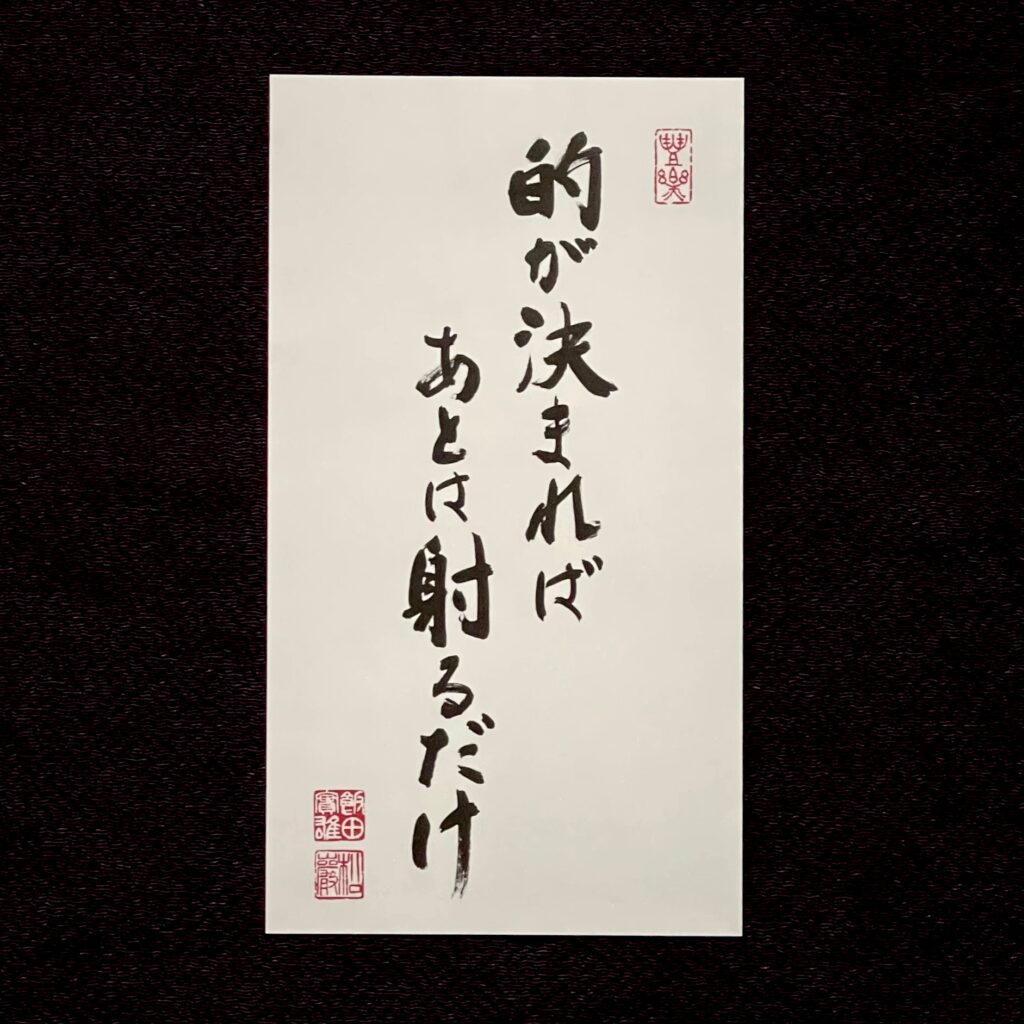

浄土宗月訓カレンダーの1月の言葉。

字は大本山金戒光明寺清浄華院第76世法主藤本淨彦台下の揮ごうです。

**********************************************

新たな年が明けるやいなや大きな災害のニュースが飛び込んできました。

1月1日、能登半島で震度7を観測する大地震があり、大きな被害が出ました。

過去に起きた震度7の地震は、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震など数少ない大地震のみで、いずれも多くの死傷者を出しています。1月4日昼の時点で石川県では78人の死者が報告されていますが、この数は残念ながらもっと増えてしまうかもしれません。

新年早々、尊い命を失った皆様にお悔やみを申し上げると同時に、大変な状況にある被災地の方々にお見舞い申し上げます。

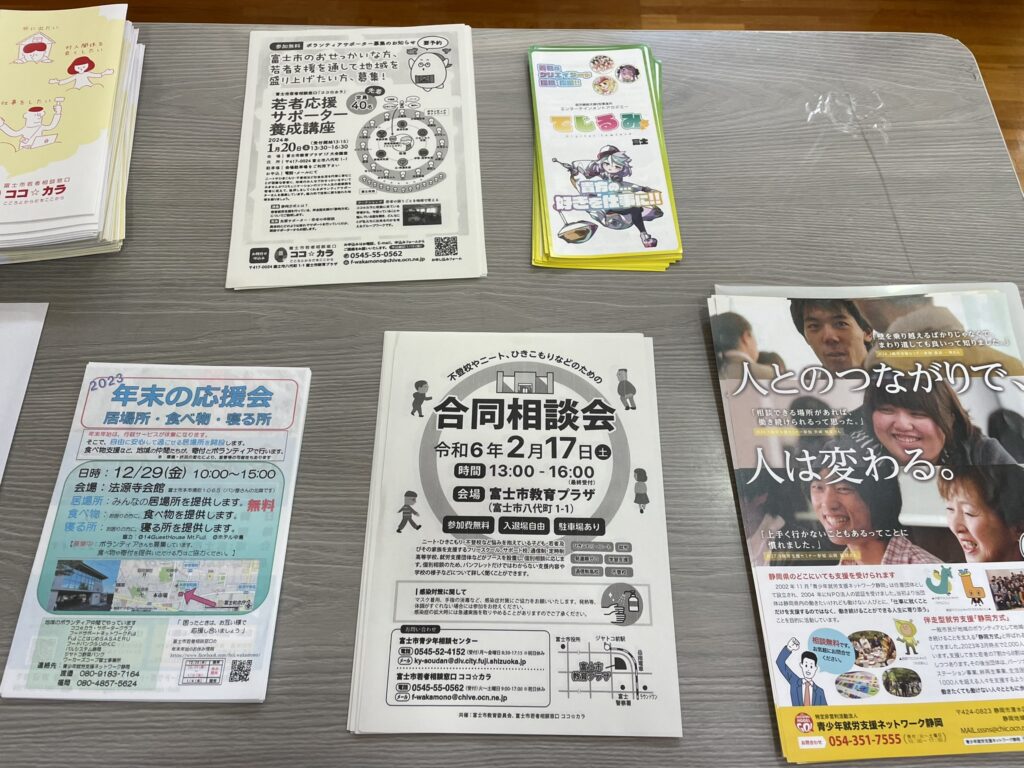

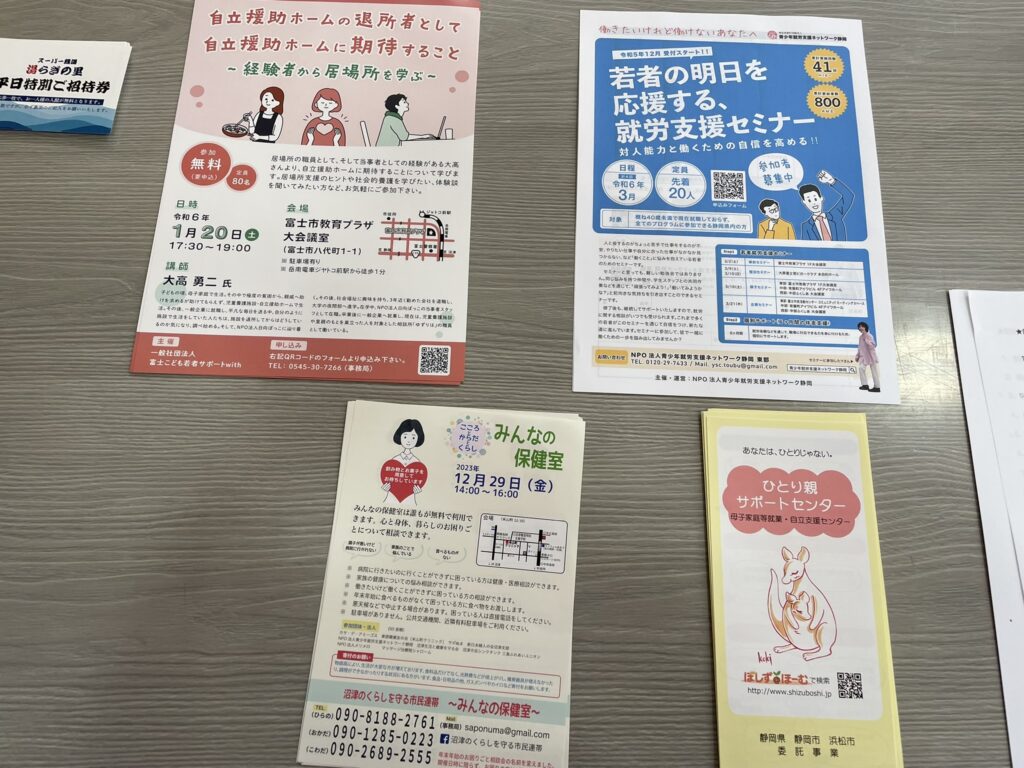

こうした災害が起きると、何か自分にできることはないかと思う人は少なくないでしょう。現地にボランティアに駆け付ける人、他地域から物資を送る人、募金をする人など、それぞれが自分ができることを精一杯行うことと思います。

復旧、復興のため支援には様々な形があります。被災地の特産品を買うことも長い目で見れば復興に役立つことでしょう。一人ひとりは微力かもしれませんが、それぞれが他者を思いやって行動することこそ意味があるものです。決してこんな事何の意味もないなどと自身を過小評価しないでください。

逆に、自分一人くらいなら大丈夫だろう、このくらいいいだろう、という思いが残念な結果を生むことがあります。

私が子どもだった頃、ある先生が「お湯盛り」の話をしてくれました。うろ覚えですが、このような話だったと思います。

***************************

ある村で、冬の寒い時期にみんなで集まって酒盛りをしようと声をかけ、一人一合ずつお酒を持ち寄って集まりました。

その中に、一人、大勢いるのだから、自分一人お酒でなく水を持って行ったってわかるまいと思った男がいました。しかし、そのままではすぐばれてしまいます。

そこで、その男は、「それぞれ飲むのでは芸がないので、持ち寄った酒を大きな徳利に移し、囲炉裏で温めよう」と提案しました。

こんな寒い日には燗酒がいいねとみんなも大賛成。

話も盛り上がってきたころ、そろそろいい具合に燗になった頃だろうと、それぞれのお猪口にお酒を注ぎみんなで乾杯。

ひと口ふくんで、みな顔を見合わせました。

そうそれは、燗酒ではなくお湯だったからです。

一人の男だけではなく、そこに集まった全員がただ酒を飲もうと水を持ってきていたのでした。村人たちは顔を見合わせて苦笑い、己が浅はかさを恥じながら、なんともバツの悪い「お湯盛り」の時間を過ごしました。

***************************

実はこれに似た「水になったワイン」というお話もあります。

舞台はヨーロッパ。長年、村の小学校の先生をされていた方が退職して故郷に帰るということで、村人たちは感謝の気持ちを表すために、自宅にあるワインをボトル一本分ずつ持ち寄り、大きな樽集めて、プレゼントしようというところから話は始まります。

でも先生に贈られたワインの樽は…もうおわかりですね(笑)

自分さえよければいいという考えが招いて残念な結果になるお話は、世界中にあるということです。それだけ、私たちの心は弱いということなのでしょう。誰かにみられていなければ正しく振舞うこともできないのかもしれません。

そんな時は、自分の行為が、仏様にみられてる、先祖にみられてると思うのもよいかもしれません。

一人ひとつの 積み重ね

できることを できるときに

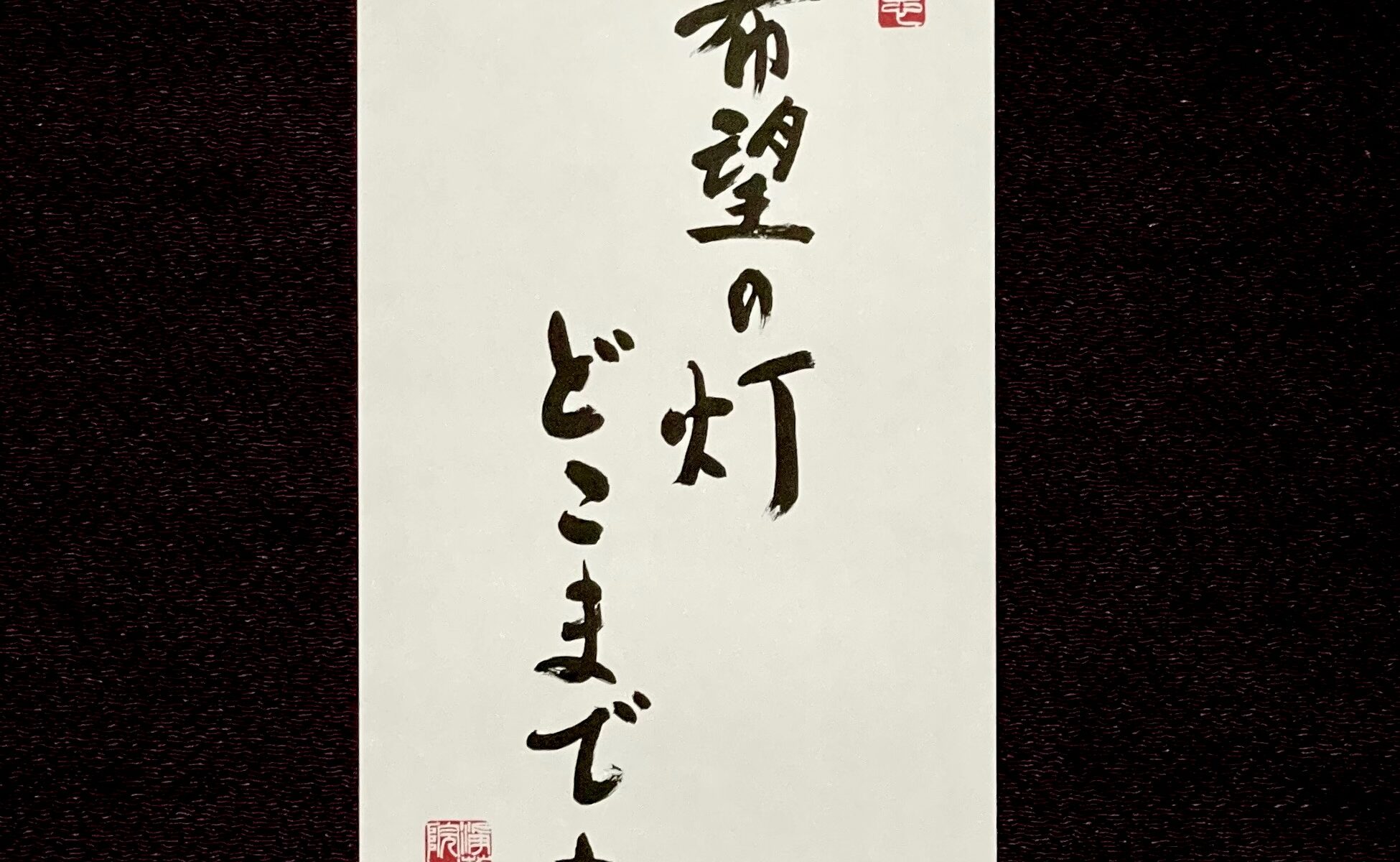

「ひとつ」はどんなに小さなことでも「積み重ね」ていくことが大切です。「非力」と「無力」は違います。非力ではありますが、たとえ1でも、0.5でも積み上げていきましょう。

被災地の早期復興を切に願っています。

南無阿弥陀仏