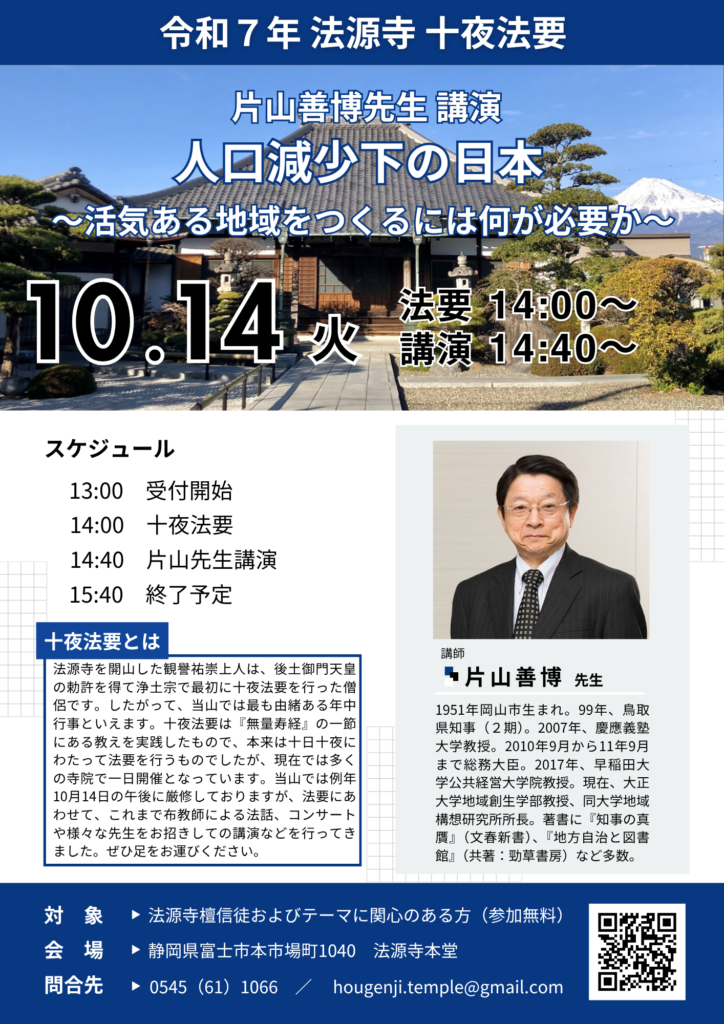

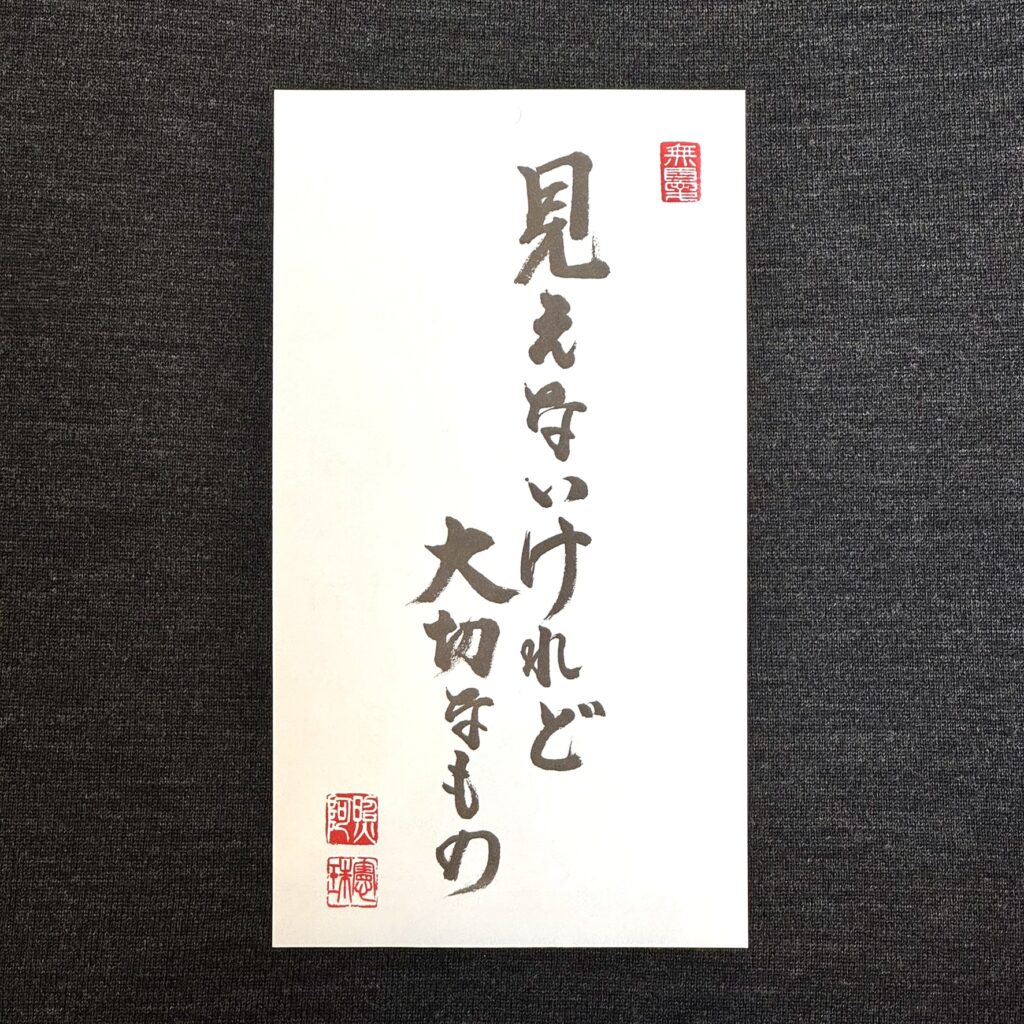

志高く日々を大切に過ごせば、充実した一年となるでしょう。

Set worthwhile goals and works toward them daily, and thi year will be fulfilling.

**********************************************

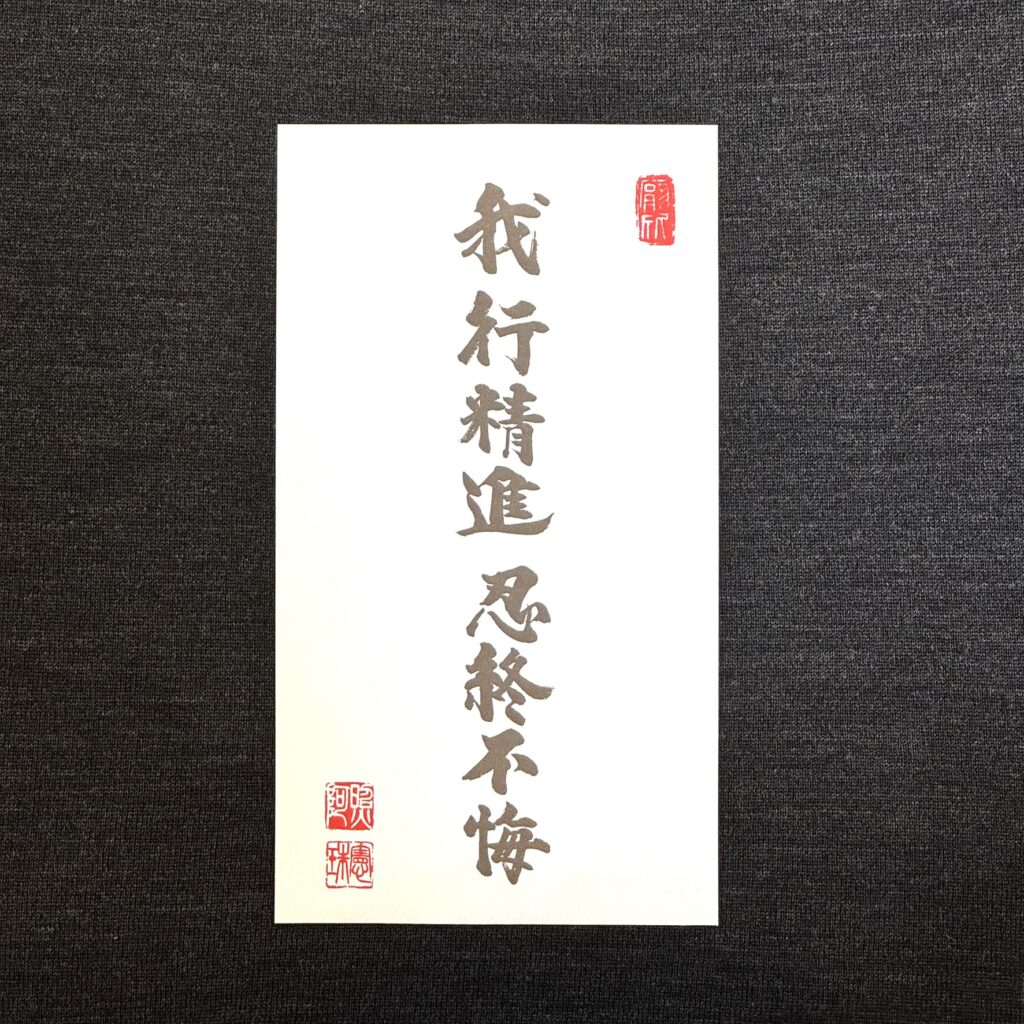

浄土宗月訓カレンダーの1月の言葉。

字は大本山善導寺第68世法主日下部匡信台下の揮ごうです。

**********************************************

一年の計は元旦にあり、とはよく言うものです。

みなさんは、2026年、どのような年にしたいですか?

今年は午年です。力強く駆け抜ける馬は、飛躍や前進の象徴として親しまれてきました。

飛躍や前進を願って、挑戦する年にしたいと思う人もいるのではないでしょうか。

受験や就職など大きな勝負を目前に控えた人もいるかもしれません。

午年にちなんで「うまくいく」ことを願う人も多いと思います。

うまくいくことに越したことはありませんが、物事は必ずうまくいくとは限りません。

むしろ、うまくいかないときにこそ、その人の真価が問われます。

他人や環境のせいにして掲げた目標を捨ててしまうのか

失敗を糧に工夫と努力で再度目標に立ち向かうのか

松下村塾で維新の志士たちを多く育てた吉田松陰は次のような言葉を残しています。

夢なき者に理想なし、

理想なき者に計画なし、

計画なき者に実行なし、

実行なき者に成功なし、

故に夢なき者に成功なし。

ここでいう夢は「目標」と置き換えてもよいでしょう。

目標は掲げただけでは叶いませんが、目標を掲げることで「こうありたい」という理想を描くことができます。

理想を具体的に描ければ、そのためにやることをリスト化することができます。

やることが明確になったらあとは、ひとつづつこなしていけばよいのです。

やるべきことを成せば、おのずと目標は叶うもの。

吉田松陰の教えは、目標を具体的なステップに分解して実行しようというものでした。

しかし、夢なき者に成功なし、と最後にあるように、まずは目標を持つことが大切です。

良い目標は この一年を輝かす

あなたの今年の目標は何でしょう?

目標を掲げることで、日々の生活が充実することでしょう。

きっとあなたの一年をより良いものに導いてくれるに違いありません。

南無阿弥陀仏

-1920x1200.jpg)

-807x1024.jpg)