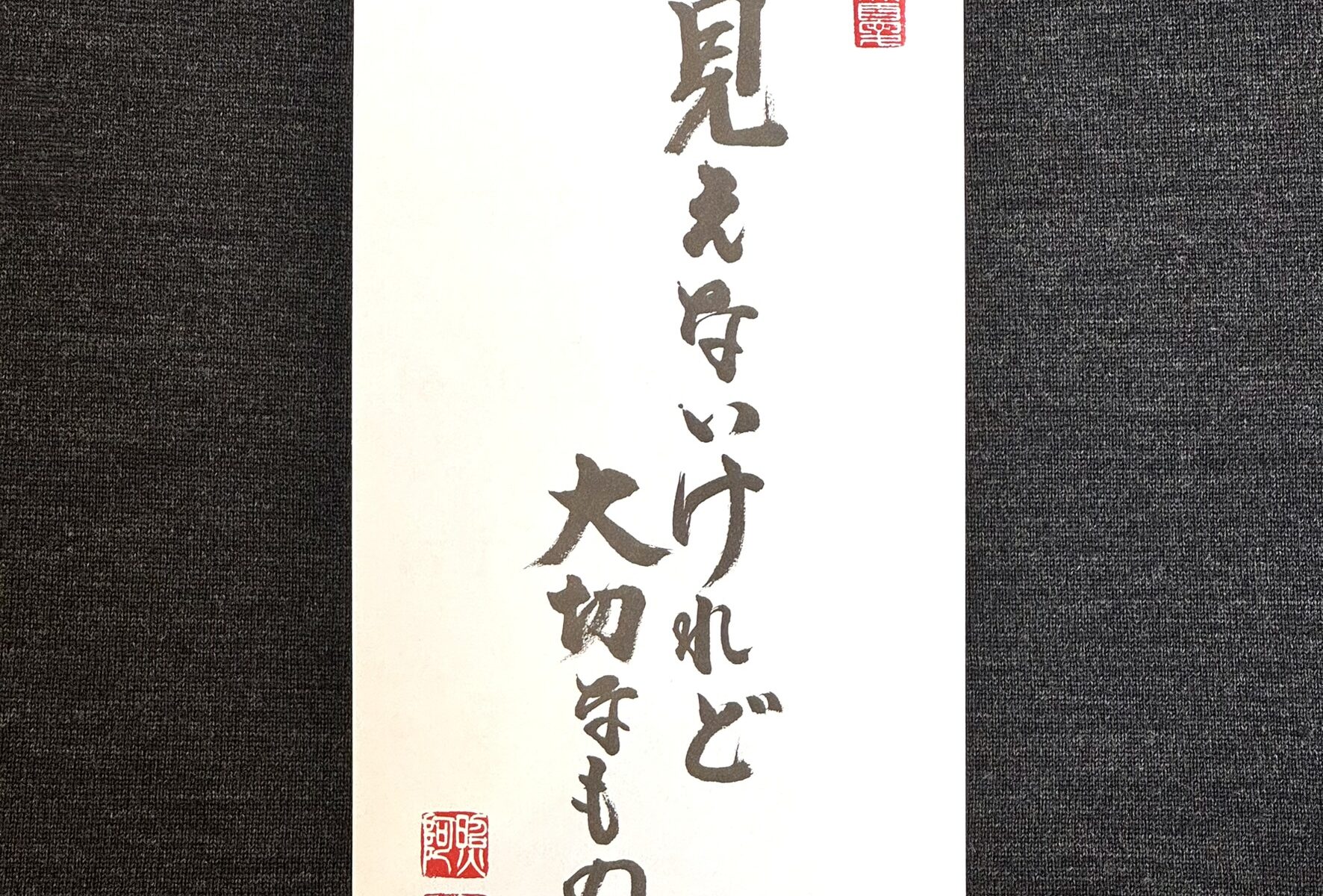

私たちの思う「よいこと」や「悪いこと」。

自分にとっての都合で決めてしまってはいませんか?

Before you decide what is good or bad, remember to keep an open mind.

**********************************************

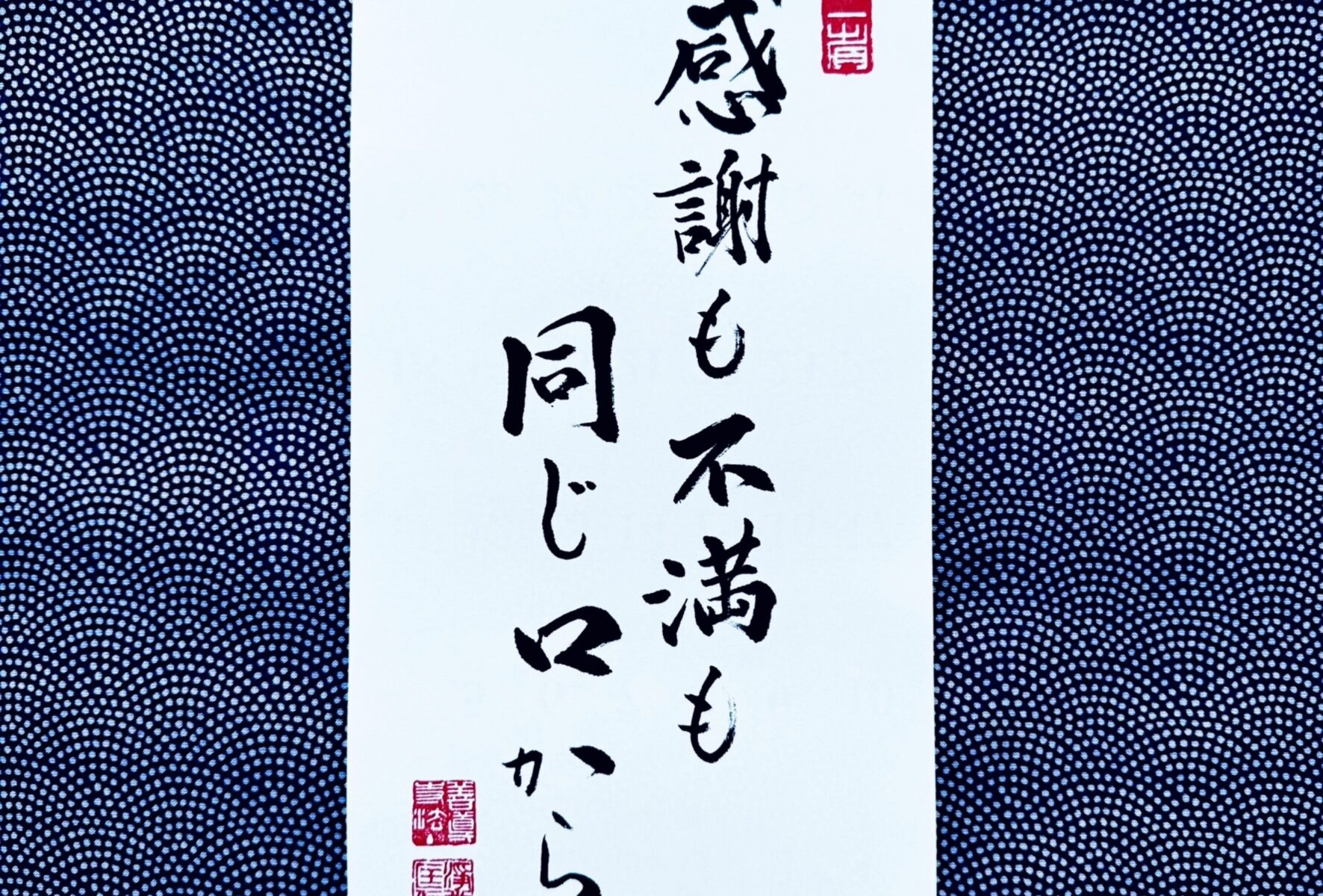

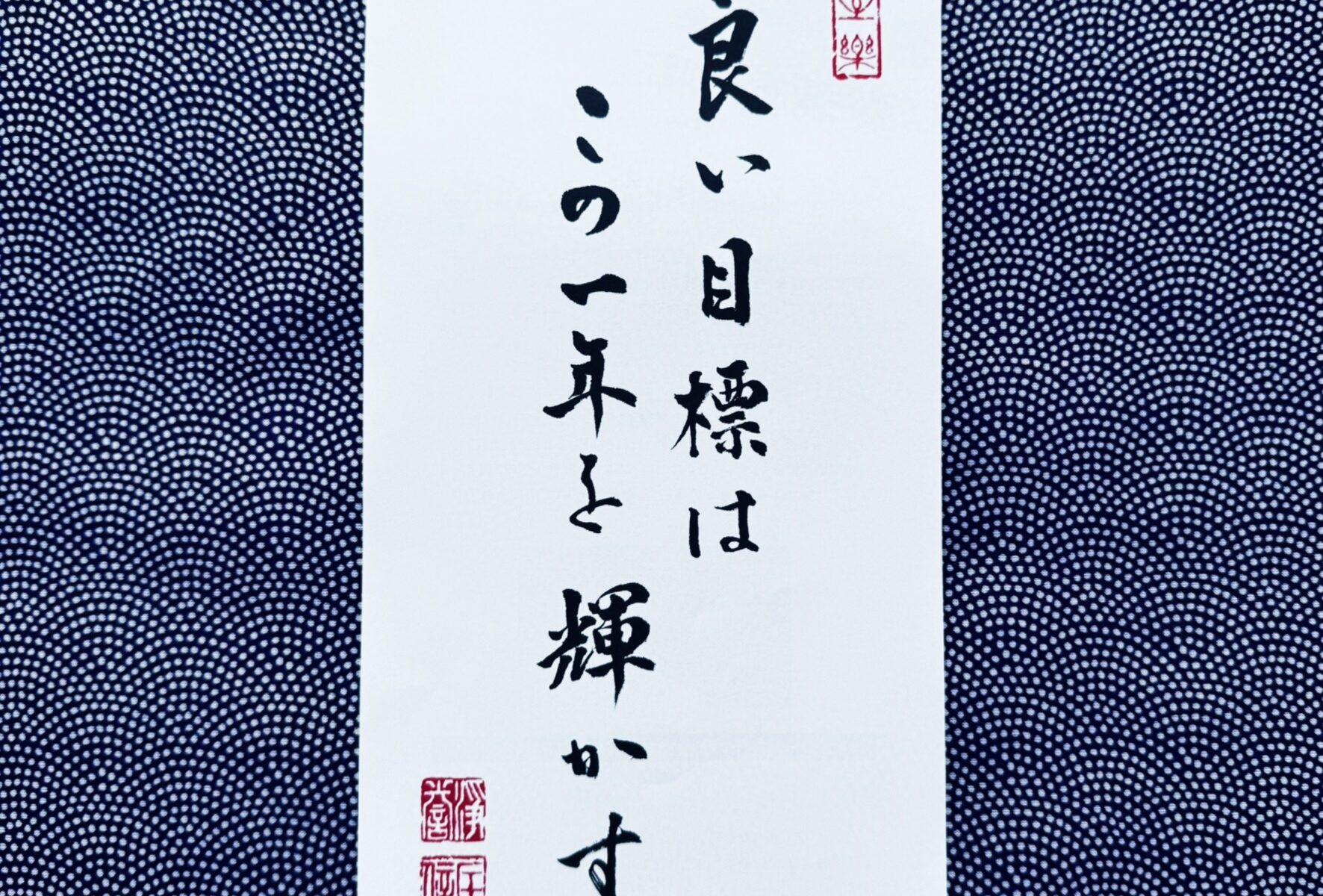

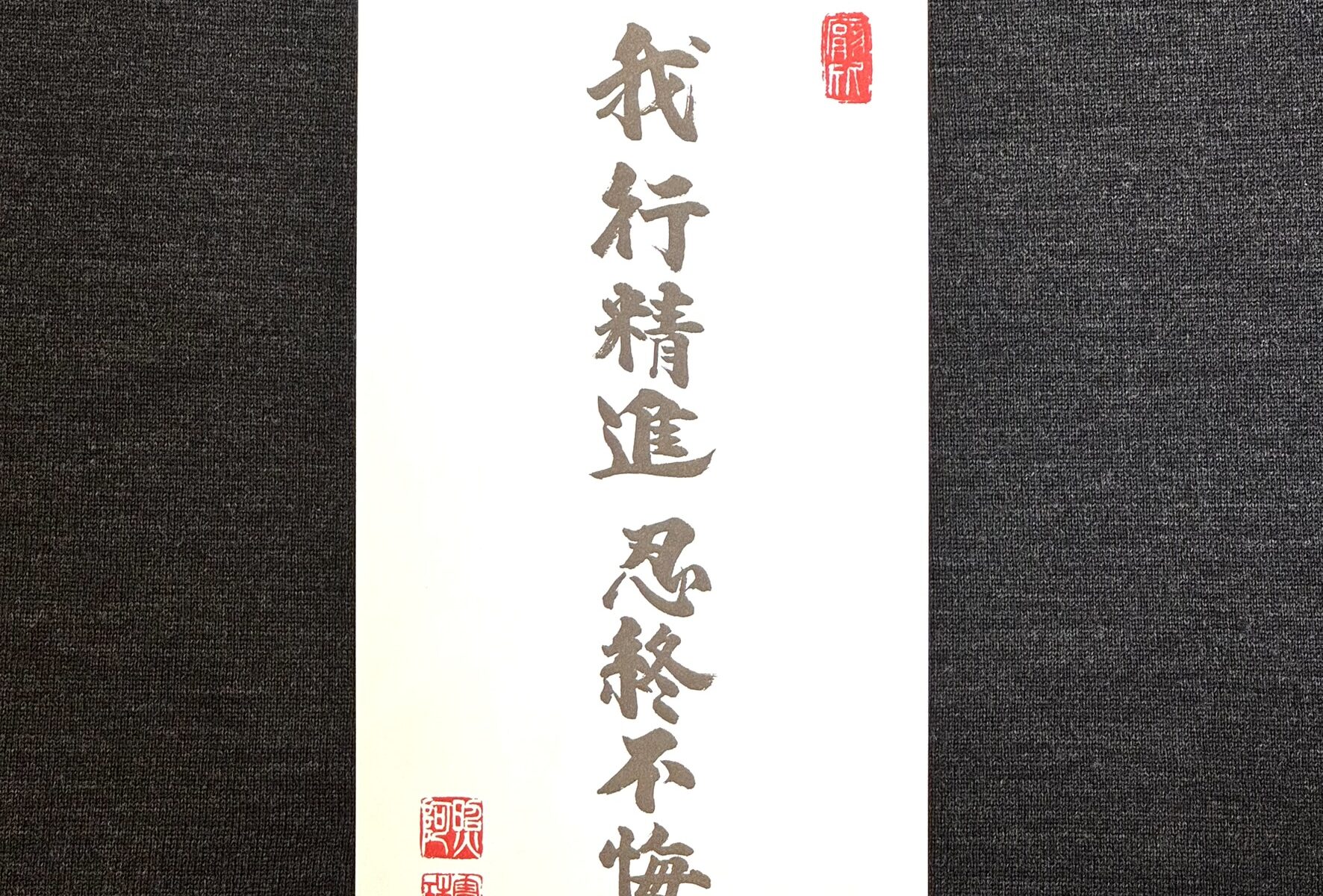

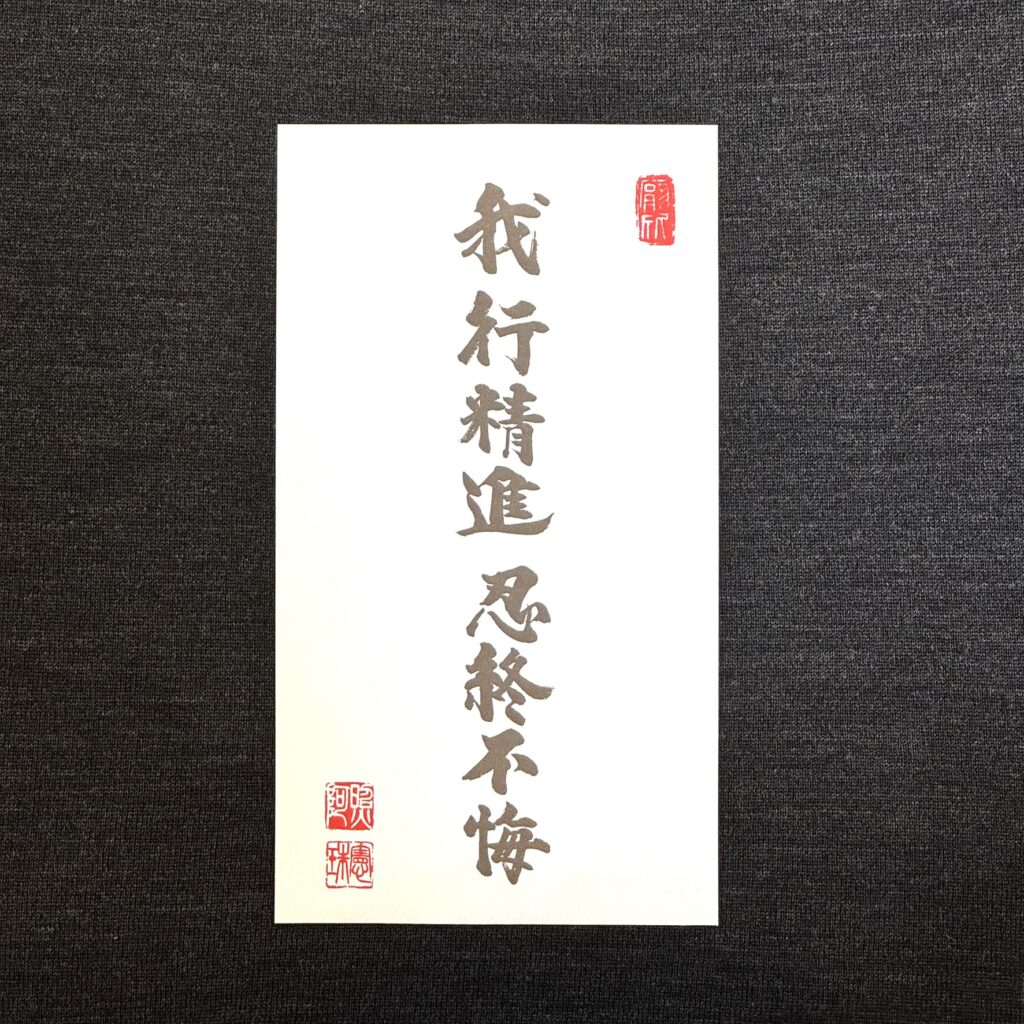

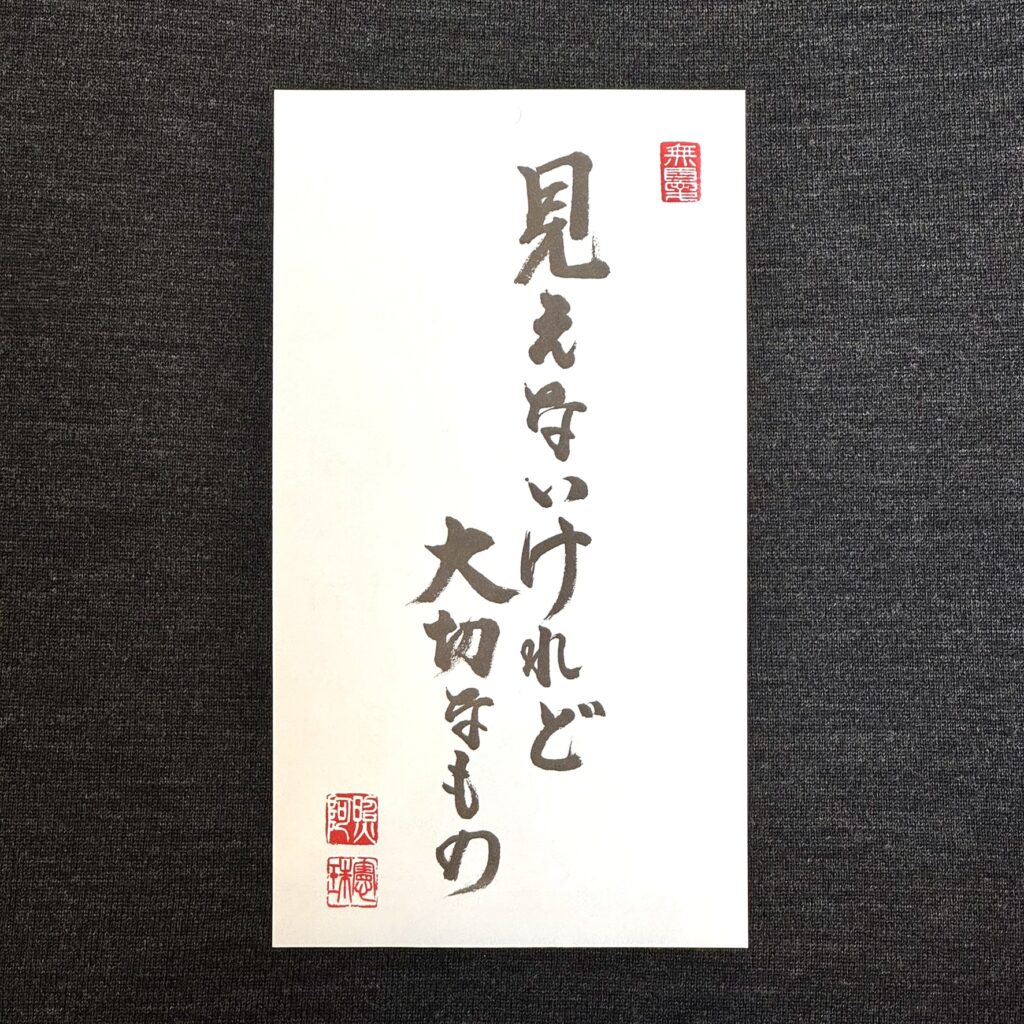

浄土宗月訓カレンダーの2月の言葉。

字は大本山善導寺第68世法主日下部匡信台下の揮ごうです。

**********************************************

「良薬口に苦し」ということわざがあります。

口に含んだ時は苦くて飲み込みづらいけど効き目がある。転じて、耳が痛く、素直に受け入れがたい意見こそ、自分にとって真の課題や改善点を指摘してくれるものである。というような意味です。

実は英語でも、真実を隠し、体裁を良くした言葉のことを、Sugar coated wordsと言います。sugarは「砂糖」、coatedは「コーティングされた」とか「上に塗った」という意味です。wordsは言葉遣いや意見を表す語ですので、直訳すると「砂糖でコーティングされた言葉」となります。

洋の東西を問わず、苦いもの、口当たりの悪いものは受け入れがたいのが人間の性というものでしょう。

言葉だけではありません。部活動などで、単調な基礎練習や辛く苦しい練習があってこそ、地力がつき、成長も得られるというもの。楽なことばかりしていると、楽しいのはその場限りということになります。あの時、もっとこうしておけばよかったなぁと、最後に悔しい思いをするのは自分自身です。

しかし、私たちはつい今の自分の物差しで物事の良し悪しを測りがちです。そして、その良し悪しとは、自分にとって心地よいとか、都合がよいとか、そうしたことで判断される傾向にあります。自分の負担が少ないとか、期待通り、思惑通り事が進むとか、「今の自分」がその中心にある物差しです。

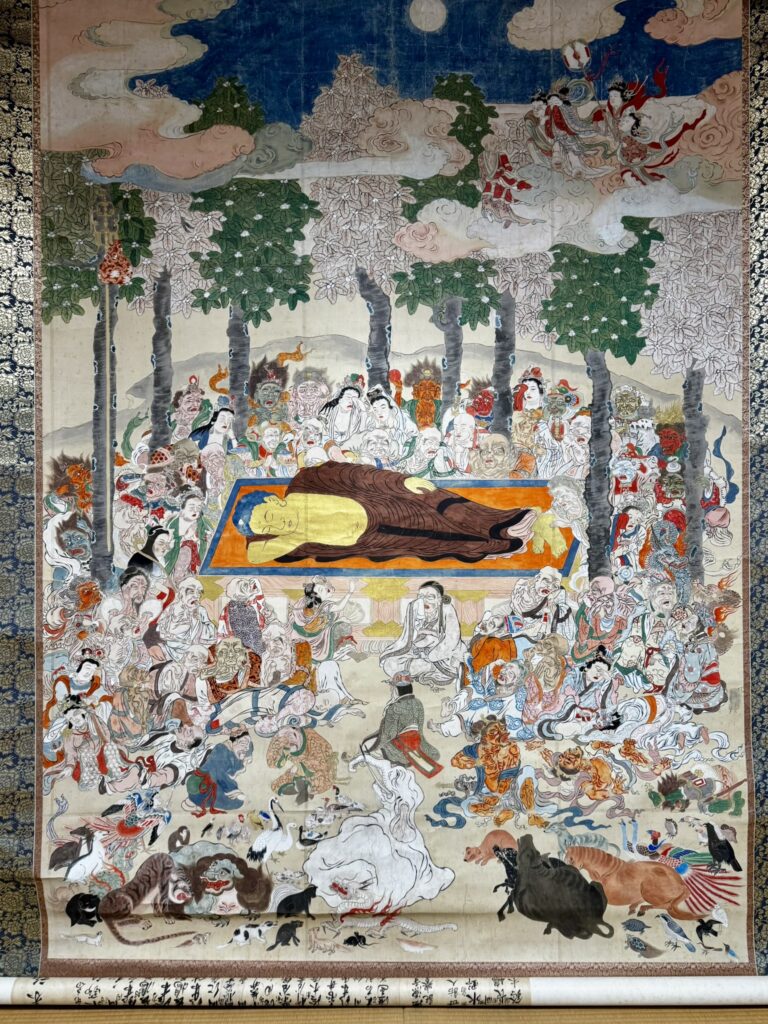

水は低きに流れ、人は易きに流れると言いますが、煩悩に迷う私たち凡夫はつい楽な道を選びたくなるもの。そうした際、時に厳しく、時に温かく導いてくれる方のことを仏教では善知識(ぜんちしき)といいます。善き友、真の友、正しき友のことです。

仏様のような智慧を持ち合わせていない私たちですから、いやなことを言われたり、辛いことを味わったりすると、「何で自分ばっかり損をするんだ」「こんな思いをするのは、なぜあいつじゃなくて自分なのか」と不満や愚痴も出るでしょう。

しかし、「人は自分の快不快、都合不都合という物差しを持ちがちである」と、気づくだけで、受け止め方がずいぶん変わるのでないでしょうか。

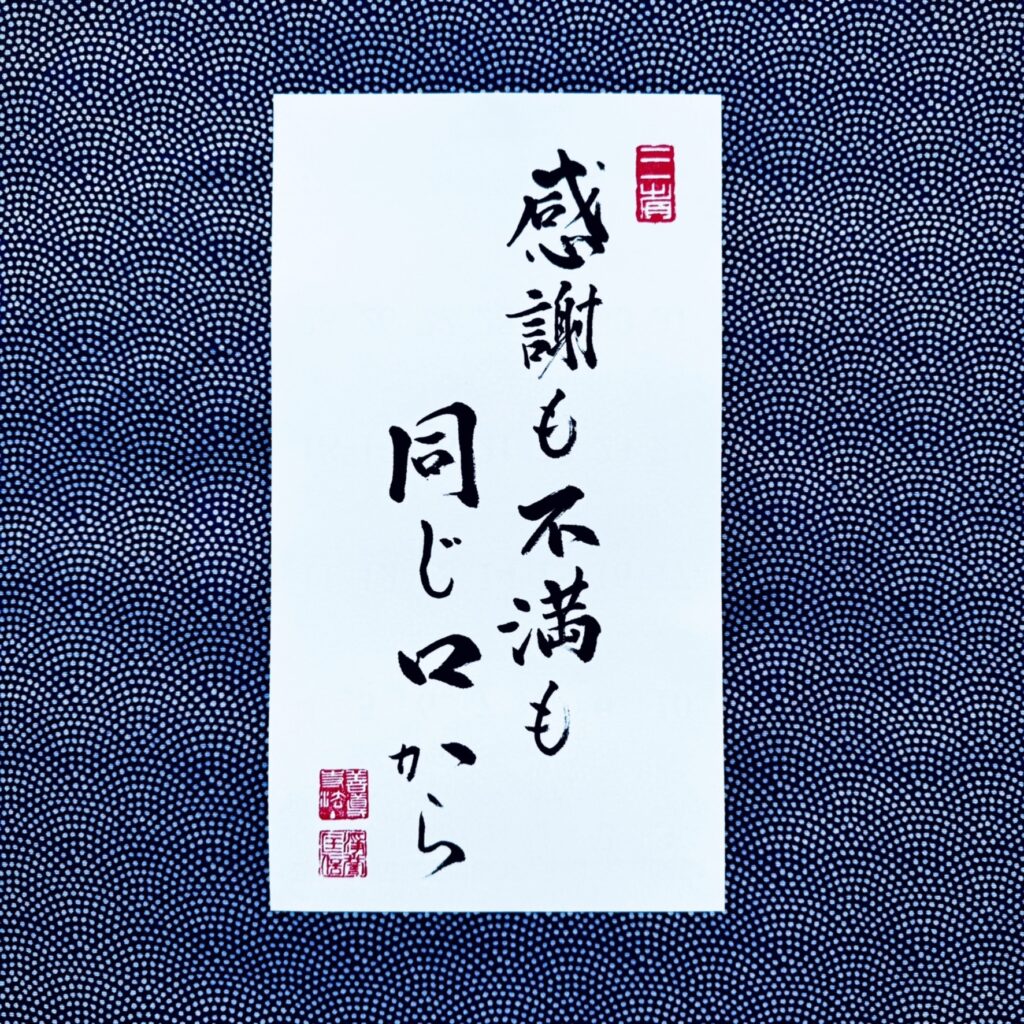

感謝も不満も 同じ口から

これも何かの縁と受け止め方に違いが生じれば、口から出る言葉も不満から感謝の言葉に変わるはず。感謝の言葉を口にする人には、自然と幸せが集まってきます。正確に言えば、ささいなことでも幸せに感じられるような心が育っていく、ということです。

同じ口から出るのなら、マイナスな言葉よりプラスな言葉の方がいいですよね。

まずは、「ありがとう」が出せるよう、どんな言葉、体験にも感謝の心をもって接してみましょう。

南無阿弥陀仏