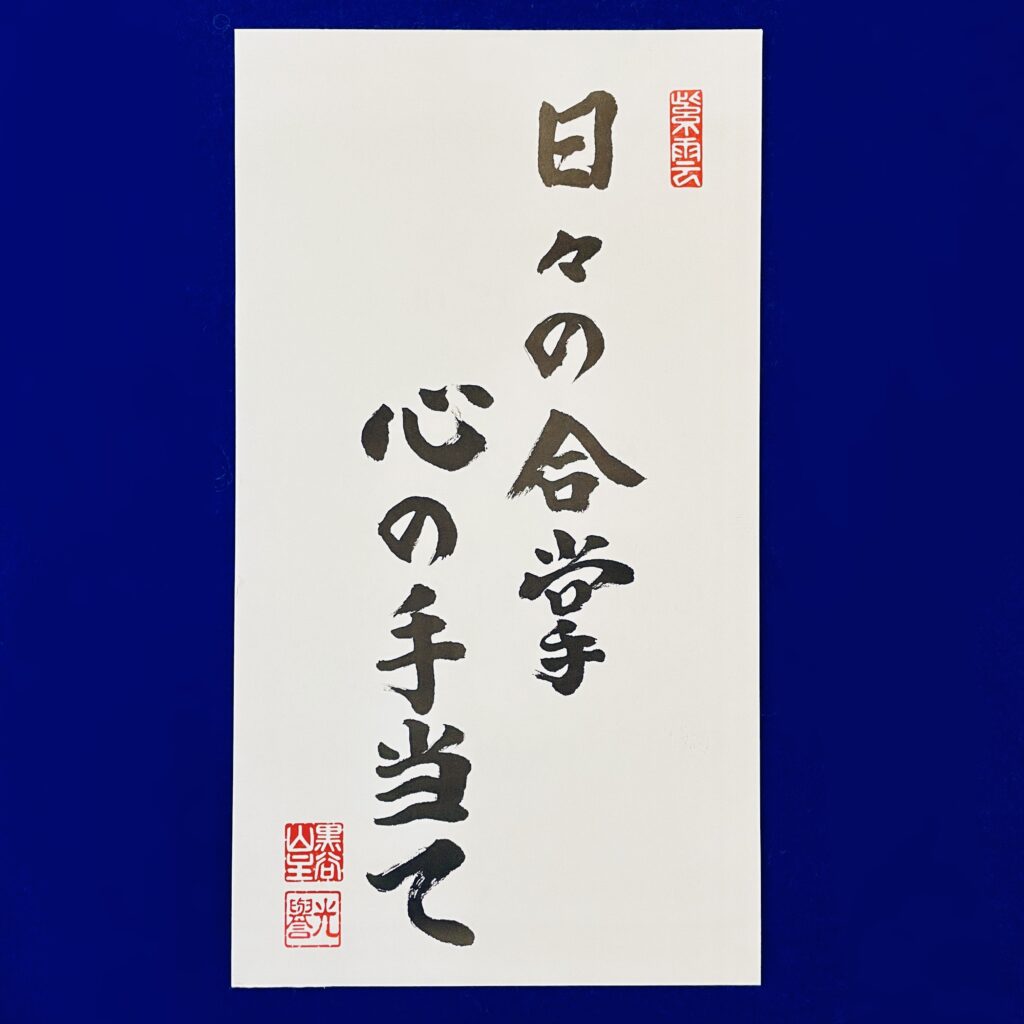

お盆の季節には、普段より一層ていねいに

お墓の掃除をしましょう。

きっと心も晴れやかになるはずです。

Cleaning your family’s grave will make your spirit lighter.

**********************************************

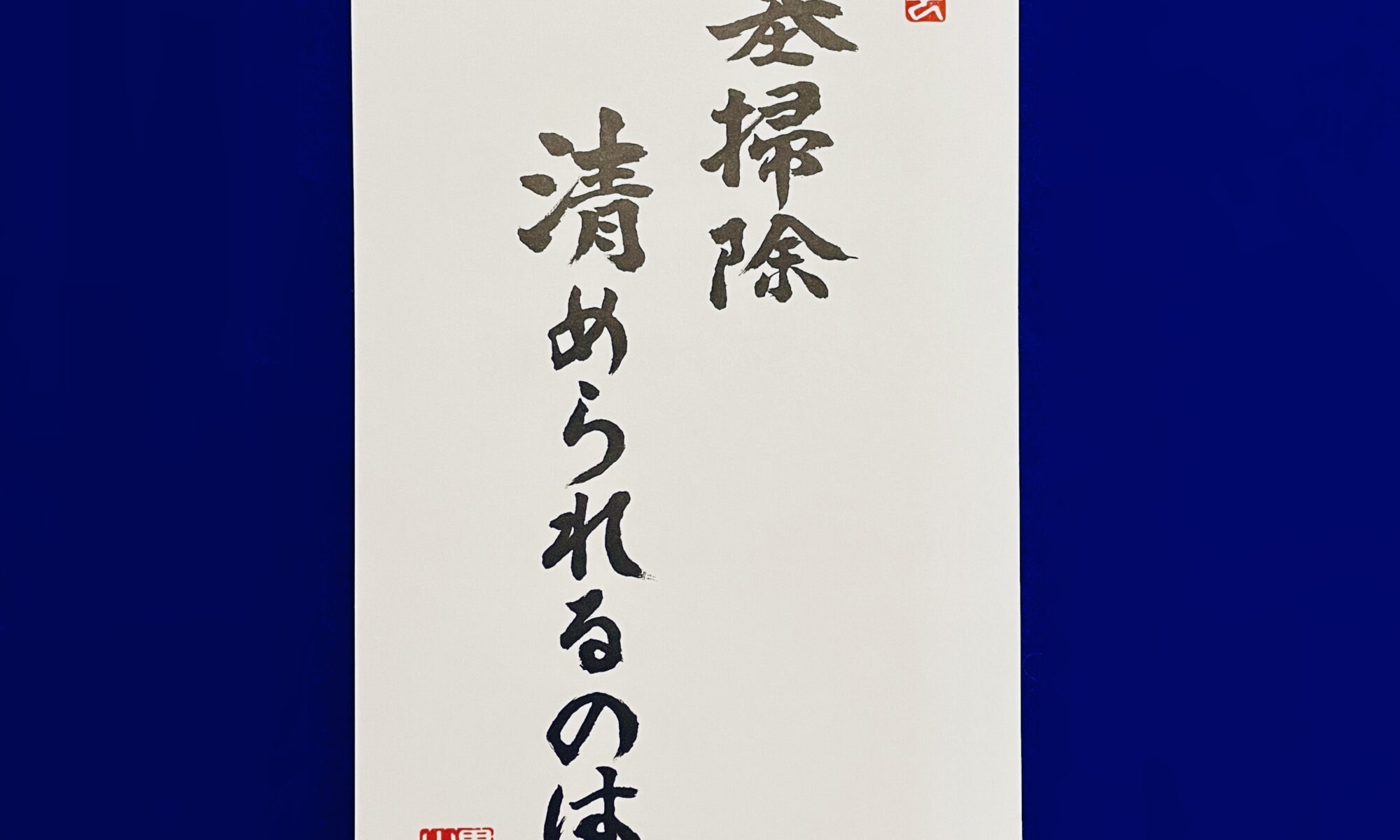

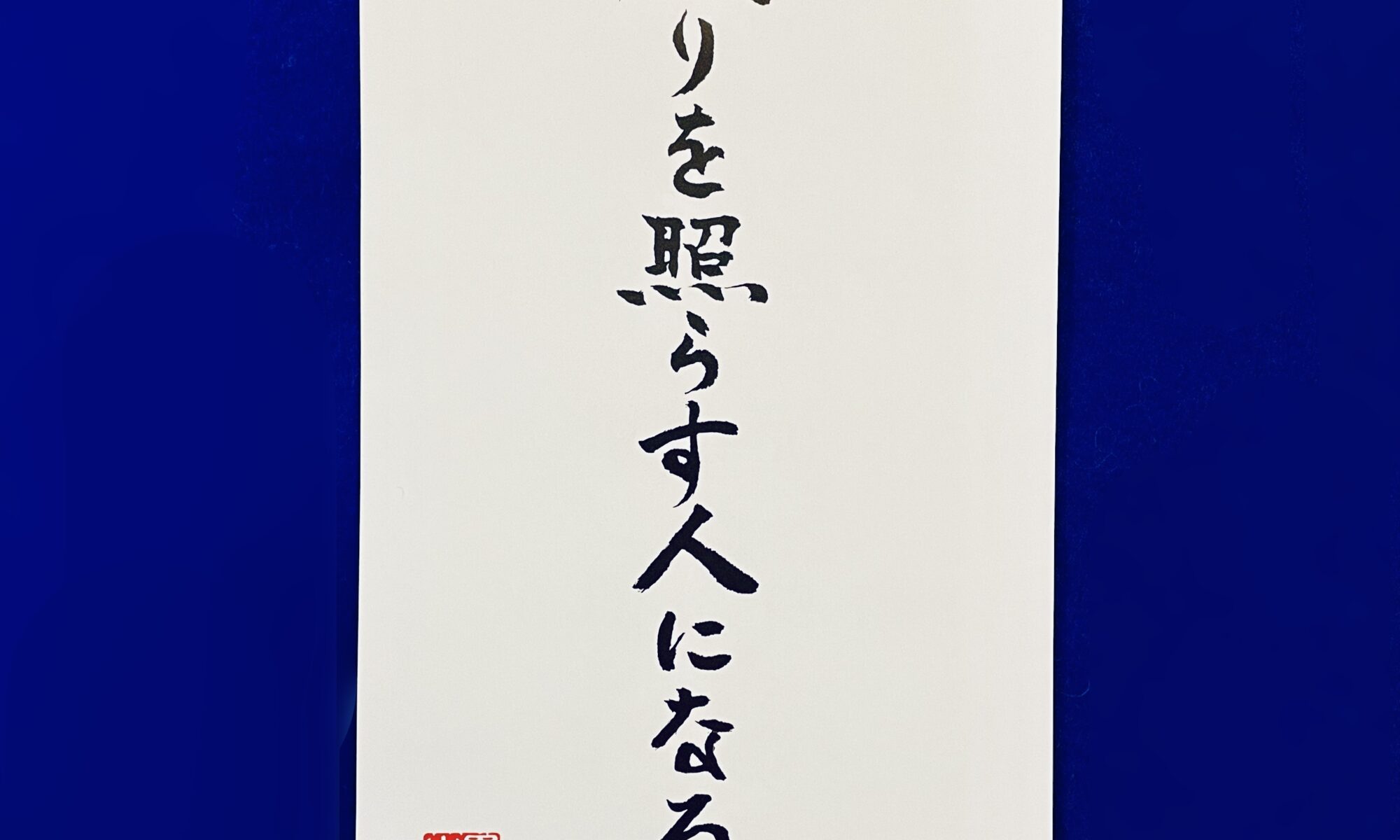

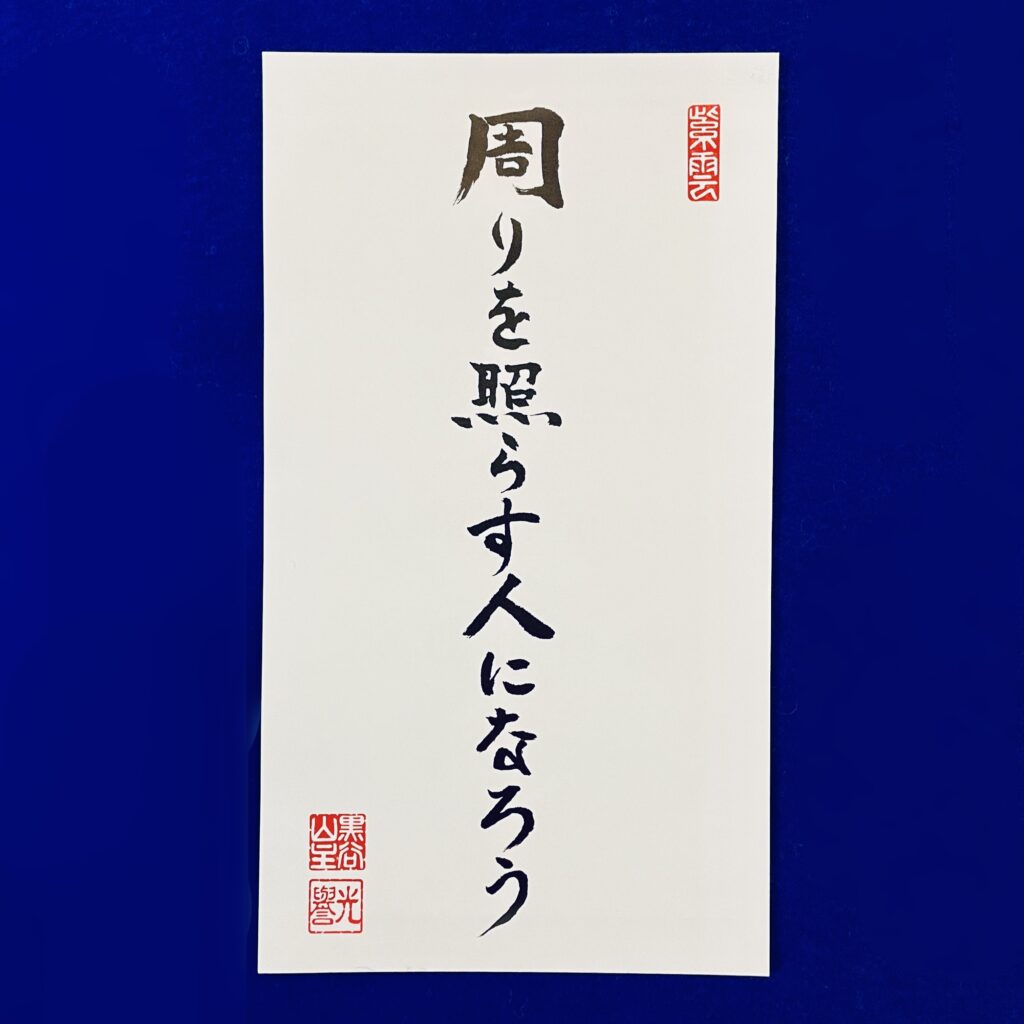

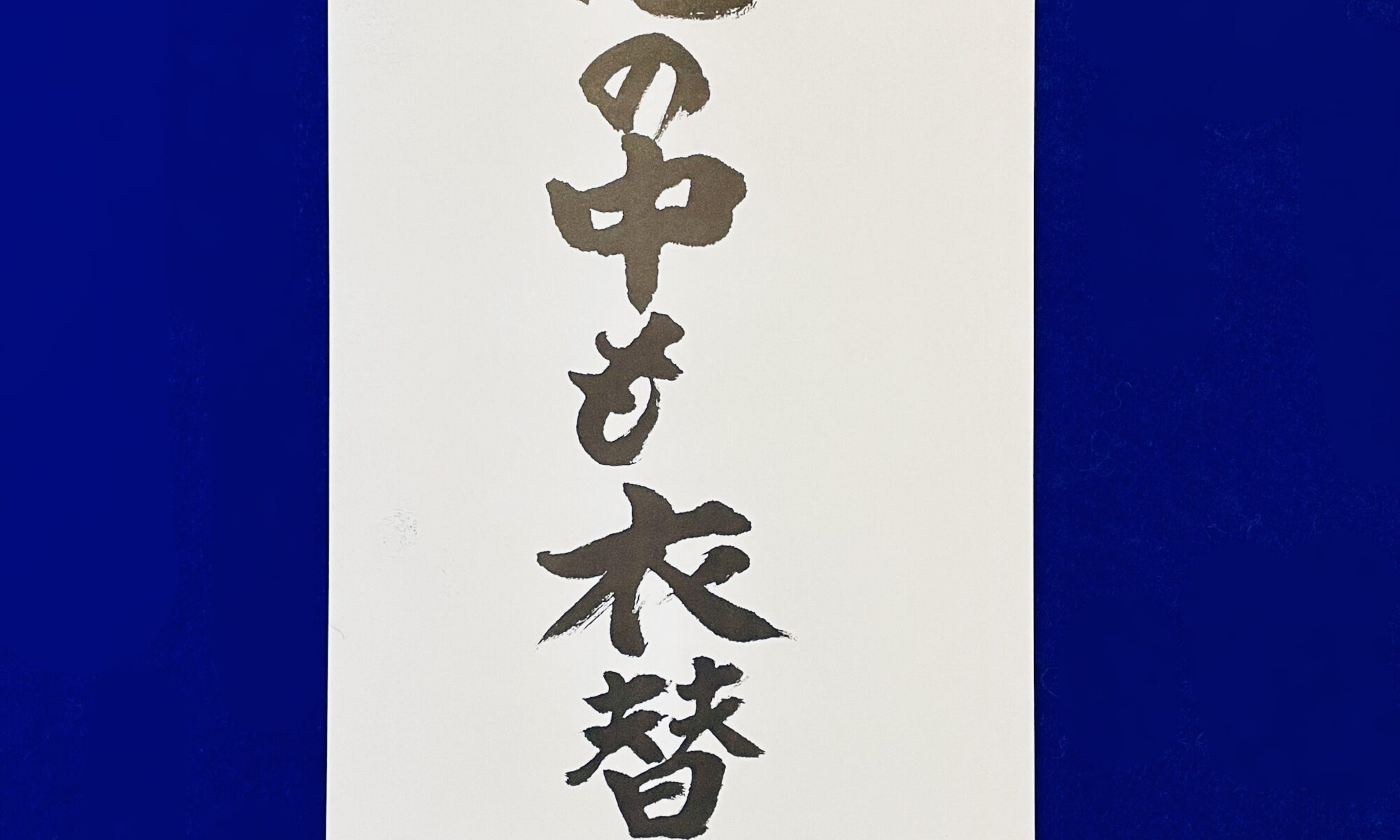

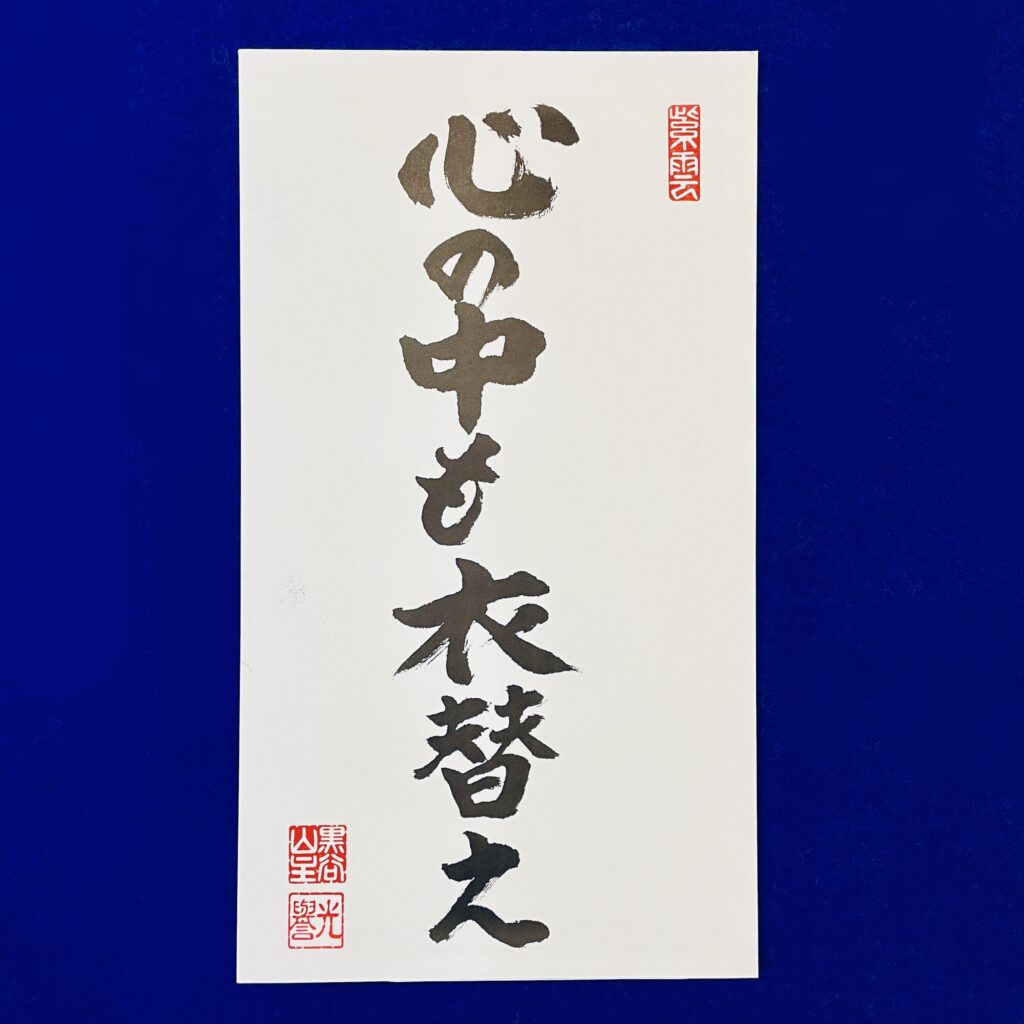

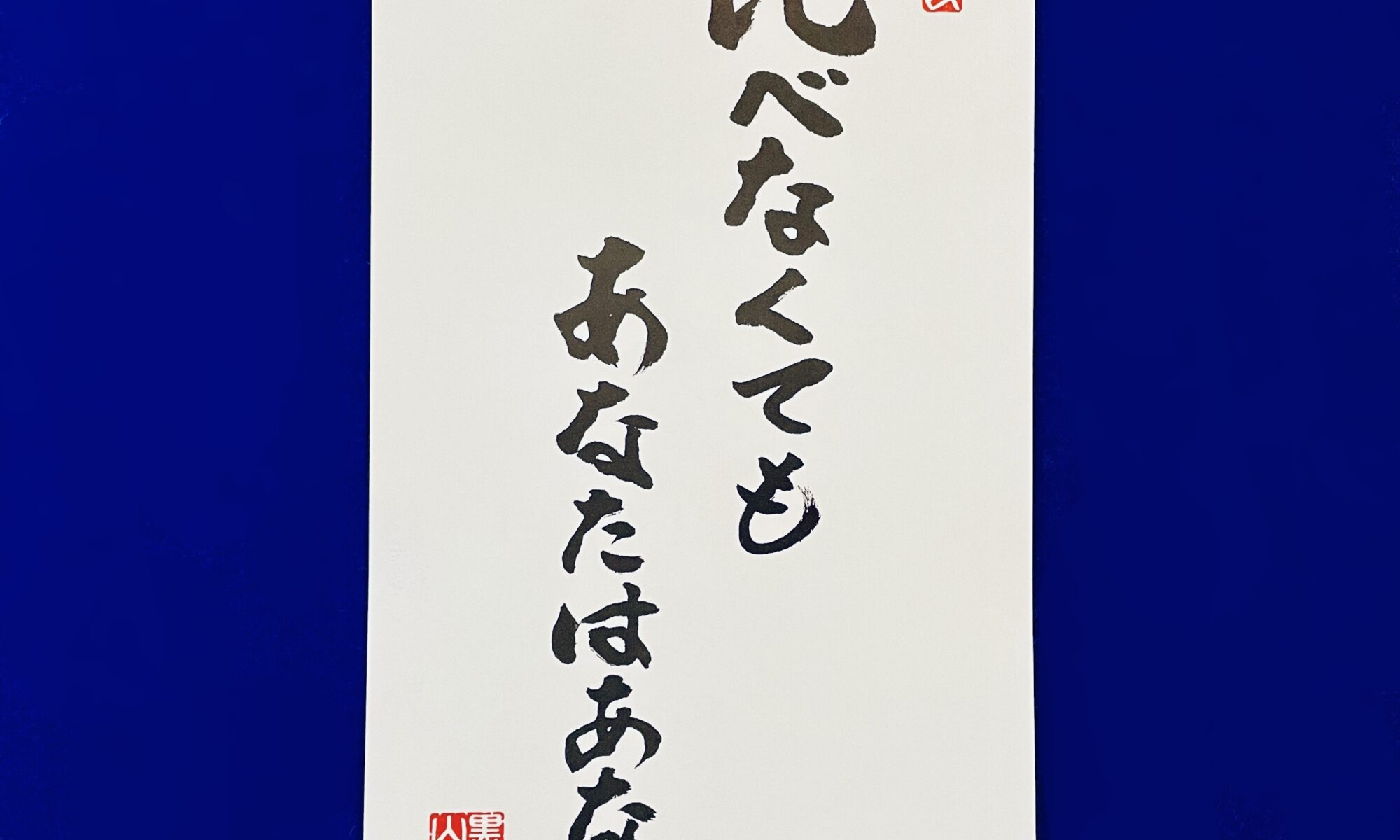

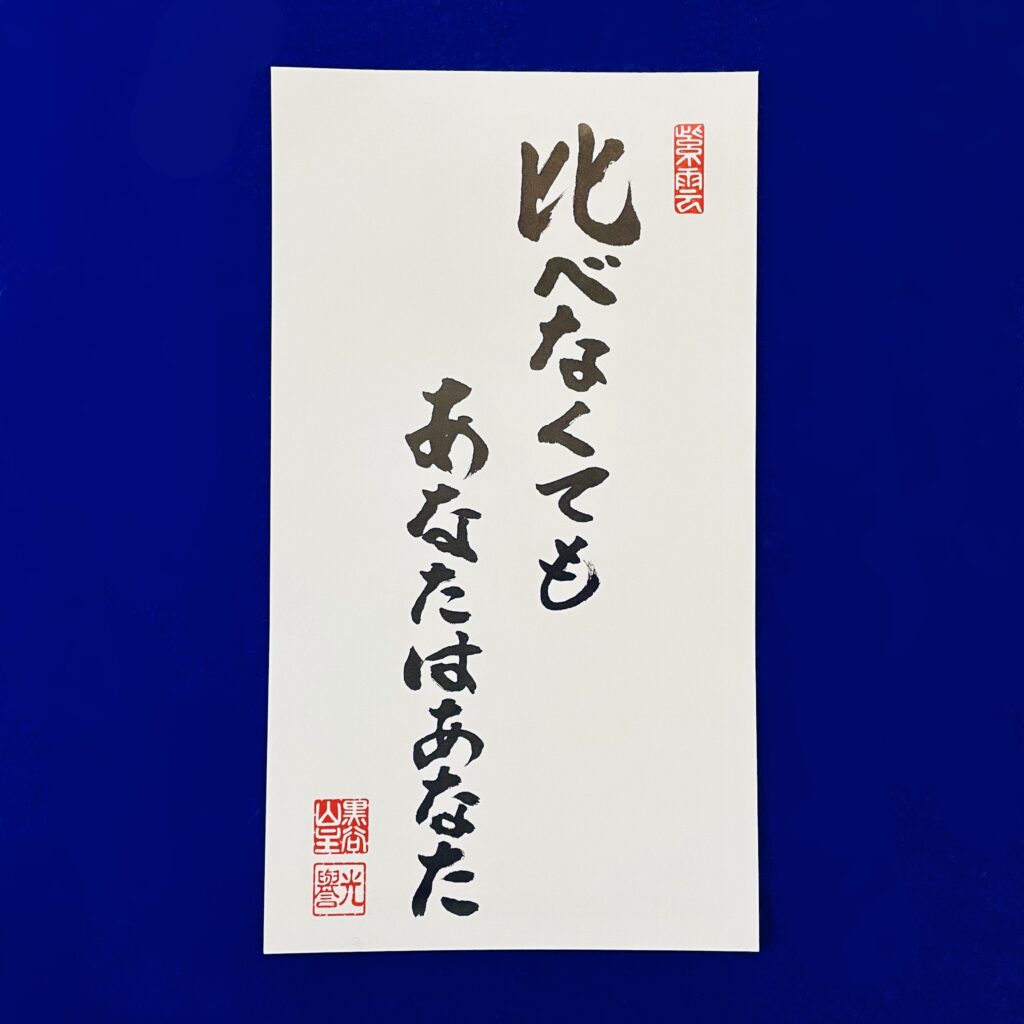

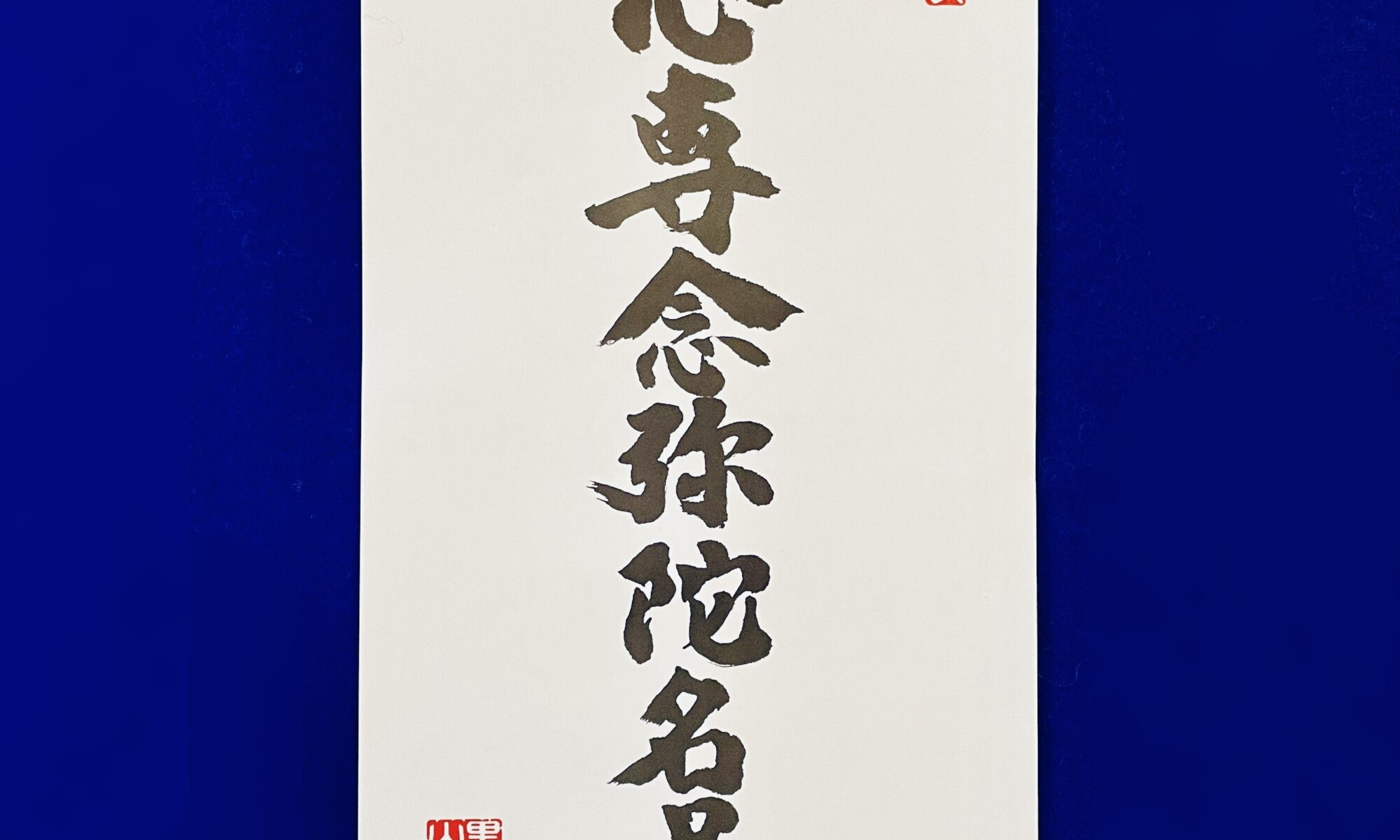

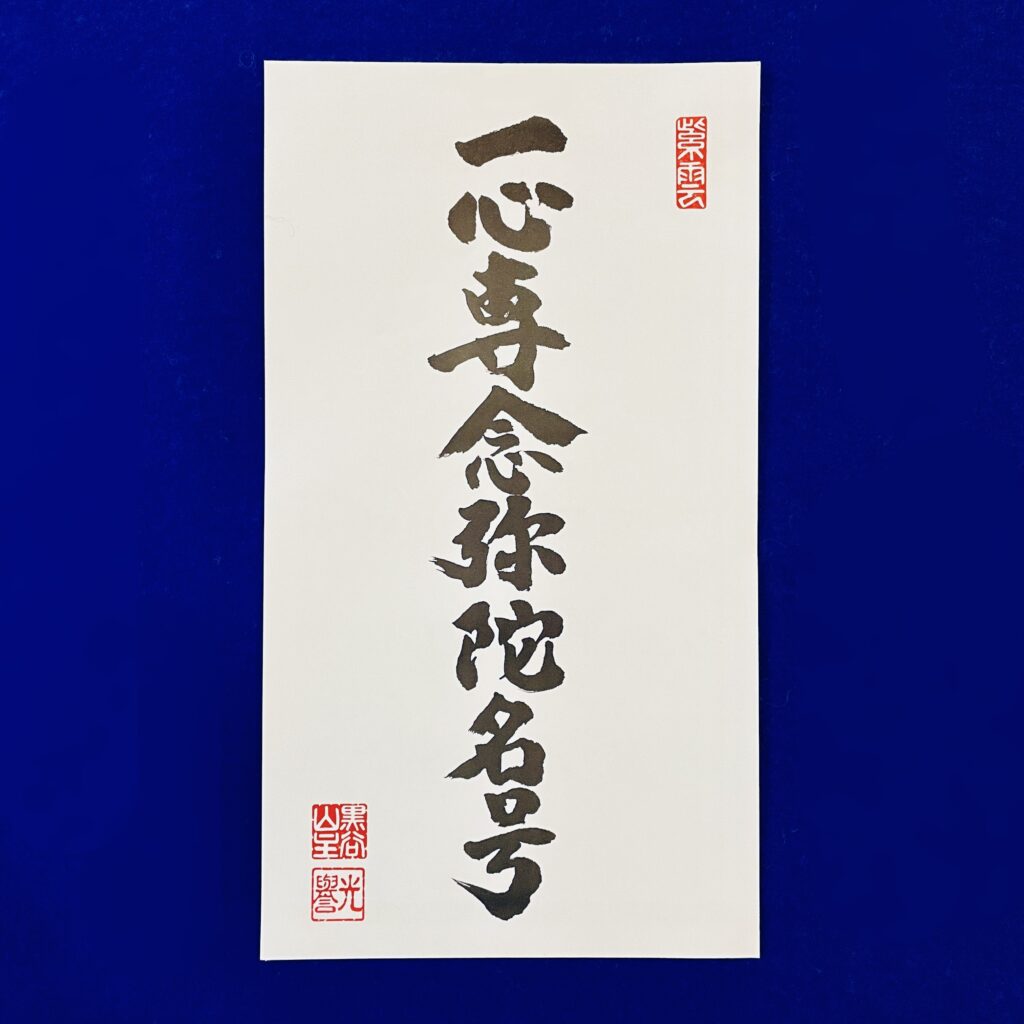

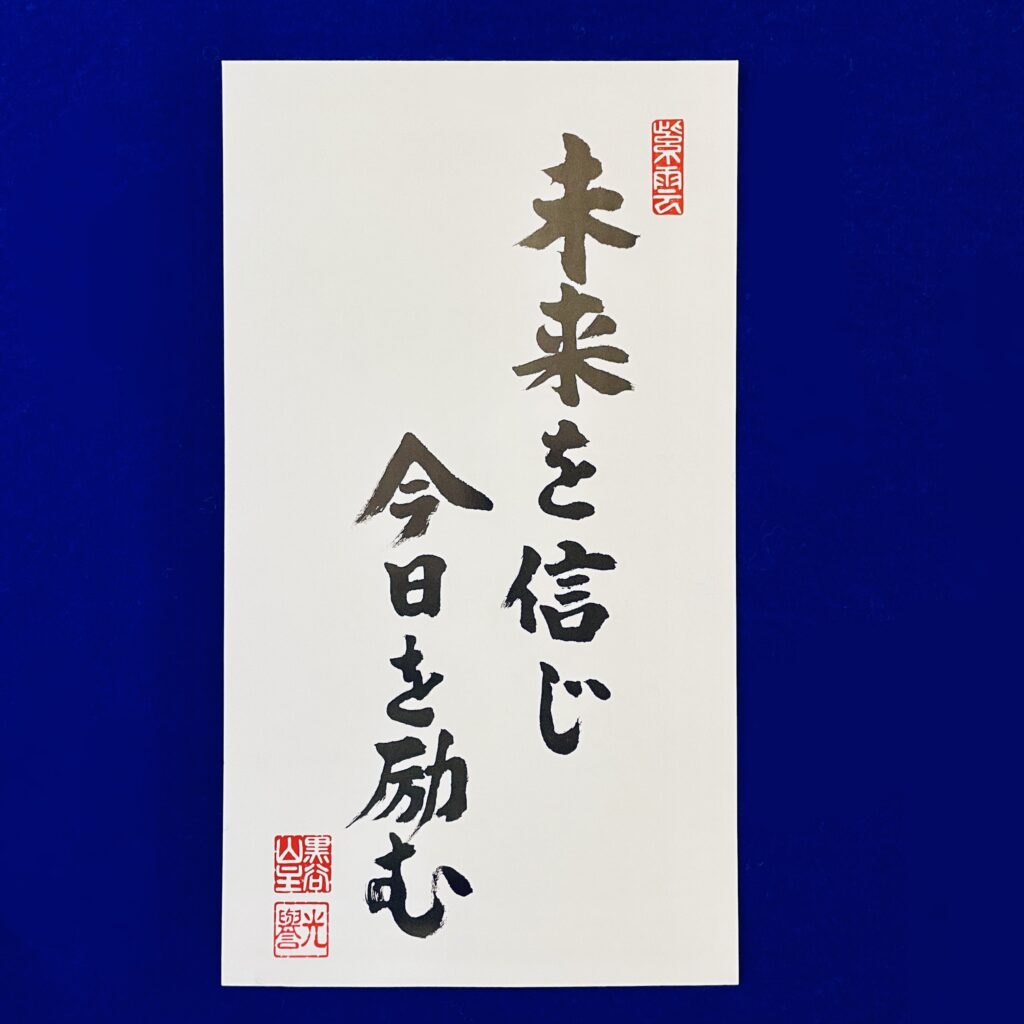

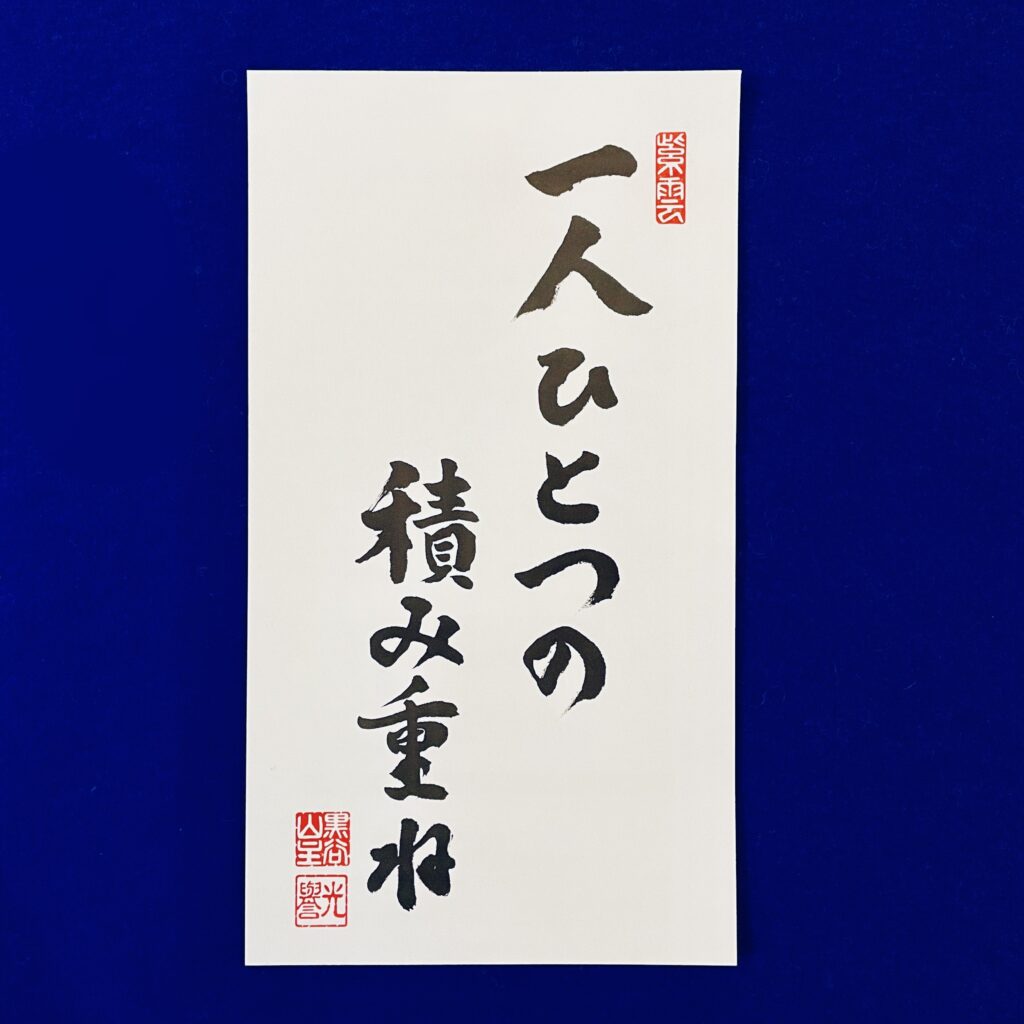

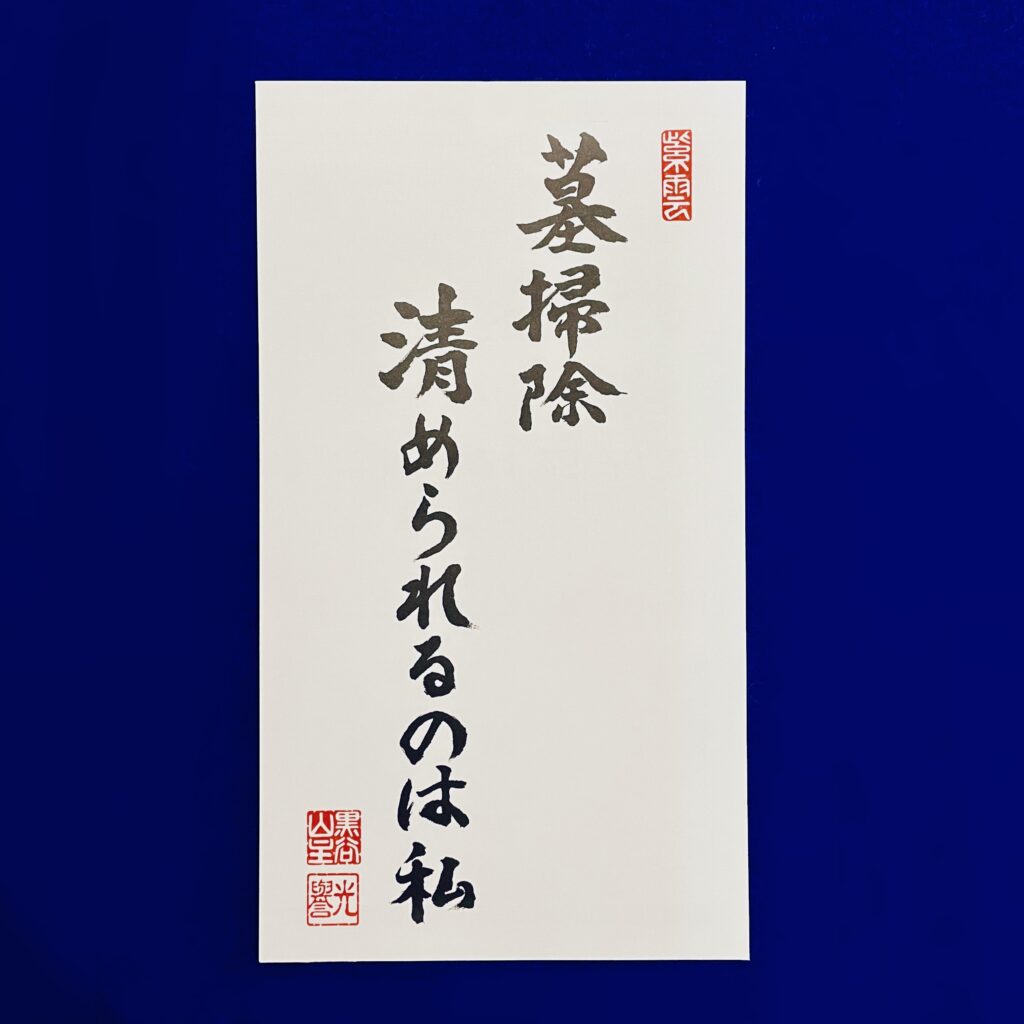

浄土宗月訓カレンダーの8月の言葉。

字は大本山金戒光明寺清浄華院第76世法主藤本淨彦台下の揮ごうです。

**********************************************

今年もまもなくお盆がやってきます。

お盆といえばお墓参りのために故郷に帰るという人も少なくないでしょう。

しかし、最近は、わざわざ遠方のお墓にお参りに行くのが大変、墓地の管理が難しい、といった理由でお墓を移したり、場合によっては、墓じまいを検討したりする人もいるかもしれません。

また、墓じまいの背景には、少子化の中で一人しかいない子どもに、いくつもの墓を管理させるのは申し訳ない、子どもが結婚しておらず今後墓の継承が難しい、子どもはいるが女性のみで嫁いでしまったため自分の家の墓守をさせるわけにはいかない、などさまざまな事情が垣間見えます。

そのとき決まって使われるのが「子どもたちに迷惑をかけたくない」という表現です。しかし、遺された子にとってお墓の管理は「迷惑なこと」なのでしょうか。

実は、先日、墓じまいを取り止めたいという相談がありました。

その方は、一人っ子ですが、早くに両親を亡くされて、現在は遠方で一人暮らしをしています。お盆やお彼岸のたびにお墓参りに来ることは難しいのかもしれず、前々から墓じまいについてのご相談を受けていました。

ある日、折り入って相談があるとのことでお寺に来られました。いよいよお墓の整理をされるのかなと思っていましたが、話を聞けば、墓じまいを考え直したいとのお申し出でした。

現在、その方の生まれ育った実家はすでに処分してしまっています。いわば、両親との思い出が詰まった場所はもうありません。ここでお墓まで片づけてしまったら、両親とのつながりが絶たれてしまうと感じられたようで、考え直されたとのこと。

小さい頃はよく両親に連れられてお墓参りに来ていた、お墓参りの後はごほうびとしてアイスやお菓子を買ってもらっていた、というお話も聞かせていただきました。

場所としてのお墓だけでなく、お墓参りを通じた両親との会話や出来事が記憶に残っているようでした。

お墓を守り続けたいというお申し出はお寺にとってはありがたいことです。来られる時だけでよいのでぜひお参り下さい。そしてその時はお寺にもお立ち寄りください。とお伝えしました。

物理的な場所がなくても、心のつながりは持ち続けられるという人もいるかもしれません。しかし、「ここに来れば会える」という場所があることは、心理的なつながりをより強固なものにするでしょう。お墓はまさにそうした場所のひとつです。そういった場所を自分の一存で片づけてしまっていいのか、墓じまいの際はよく考え、話し合っておくことが必要なように思います。

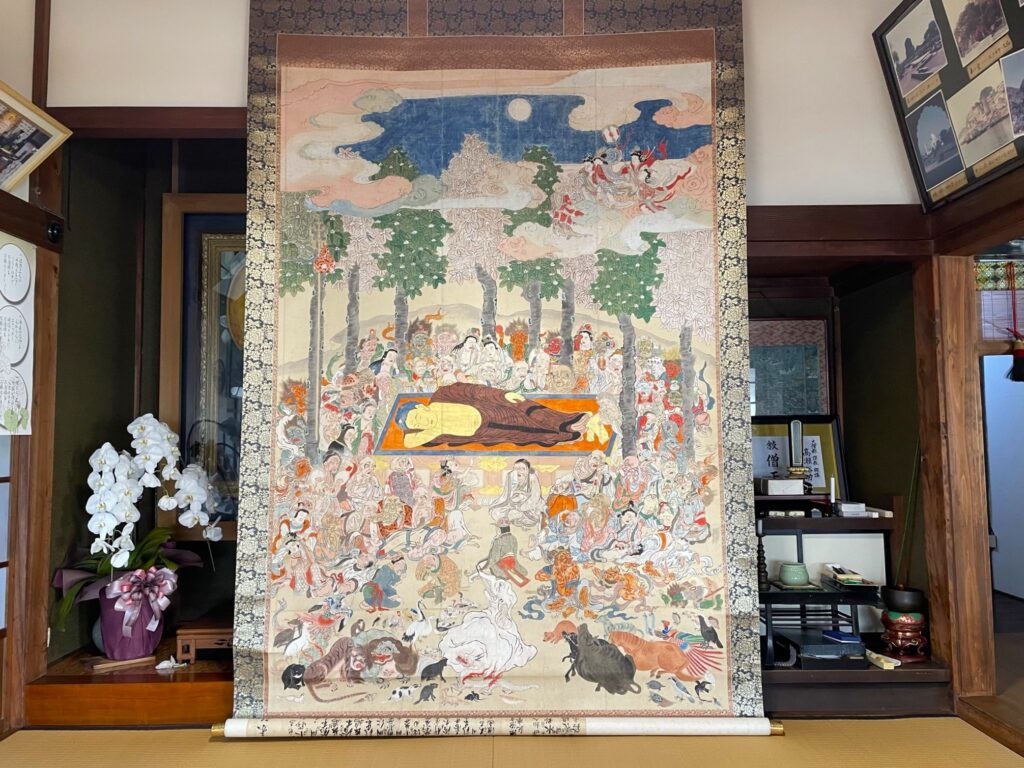

さて、浄土宗で大事にしているお経の一つである『阿弥陀経』の中には、「倶会一処」という言葉が出てきます。極楽浄土に往生した人は、極楽で仏さまや菩薩様に会えるだけでなく、先立った家族や友人とも再会できる、という意味ですが、亡くなった後だけでなく、生きているうちにも再会を感じられる場所があることは、現世を生きる私たちの縁ともなります。

極楽で再会した時にあの人にどんなお土産話をもっていけるかなぁと、死んだら終わりではない死生観を持つことで私たちの生はより豊かになることでしょう。

墓掃除 清められるのは私

このお盆はそうしたことを思いながらぜひお墓を参りいただければと思います。

雑草を取り、墓石を洗い、お花と線香を供養し、手を合わせる。

きっと清々しい心持ちになれることでしょう。

でも暑いので熱中症にはくれぐれも気を付けてくださいね。

南無阿弥陀仏