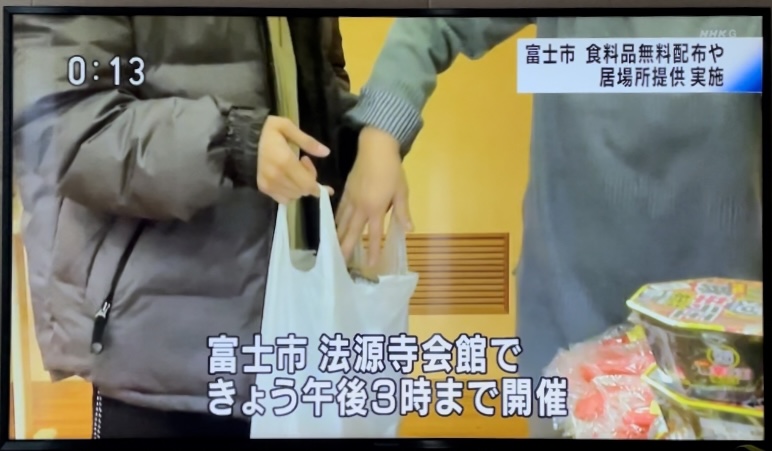

12月29日(木)、法源寺会館で「年末応援会」が開催されました。

これは、青少年就労支援ネットワーク静岡の富士支部ココ☆カラさんを中心とした有志のボランティアさんによって、年末の行政の相談機関が閉まっている時期に、食べ物の提供や居場所の提供、生活相談などを行う活動です。今年で3回目となりますが、今回も法源寺会館をお使いいただきました。

当日は朝にNHKの取材が入り、お昼のニュース(静岡版)で報道されたこともあり、50人ほどの方が来場され、食事をしたり、食べ物を持ち帰ったり、休んだりされていました。

折しもこの日の静岡新聞の一面には、全国の自治体の自立相談支援機関での生活困窮相談が、今年上半期だけで17万件もあったことが記事になっていました。

長引くコロナ禍に加え、海外情勢や円安による物価高も追い打ちをかけた形となっているようです。とくに、もともと生活基盤がぜい弱な方がより影響を受けやすく、こうした官民の支援がより必要になってくることでしょう。

実際、お昼のニュースを見て会場に訪れた方も大勢いらっしゃいます。一方、ニュースを見てご寄付をお持ちくださった方もいらっしゃいました。また、お檀家様や知り合いの方から、この応援会のためにと事前に生活用品や食品をお預かりすることもありました。他者を思いやる方が多くいらっしゃること、本当にありがたいことです。

さて、大乗仏教の根幹には、智慧と慈悲の実践があります。

智慧とは単なる知識の習得ではなく、物事を先入観なくありのままに受け止め、真理を見極めること、そして慈悲とは、他者をいつくしみ、いたわることです。そして、一番大切なのは、これらを頭で理解するのではなく、実際の行動に移すことです。

私たちは弱い心を持つ凡夫です。煩悩によってあれやこれやと余計なこと考えてしまうかもしれません。

仏様のように、完全な智慧、完全な慈悲の実践は難しいかもしれませんが、それでもその理想に少しでも近づけるよう、自分が今できることを行う、これも立派な仏道修行だと思います。

そうした実践の場を寺院で提供できるならば、お寺としても非常に喜ばしいことです。

期間限定の活動ではありますが、当山の活動にご理解ご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

南無阿弥陀仏