7月20日、中島地区にある子育地蔵尊の祭礼で、子どもたちの健やかな成長を願う法要を行いました。

中島地区は法源寺から1㎞ほど離れたところにありますが、この子育地蔵を安置するお堂とその境内は、法源寺の飛び地境内になっています。この地蔵尊とのご縁は、時を遡ること昭和6年、当地区住まいの檀家さんが自宅に安置していた地蔵菩薩を祀るため、宅地及び堂宇を菩提寺である法源寺に寄進されたのがきっかけとうかがっております。

以来94年にわたって、中島子育地蔵尊は地域の子どもの守り仏として大切に祀られ、代々法源寺の僧侶が縁日に御祈願のお参りをしてきました。また、この日にあわせてお祭りが行われ、子供たちが叩く太鼓が町内を巡回します。

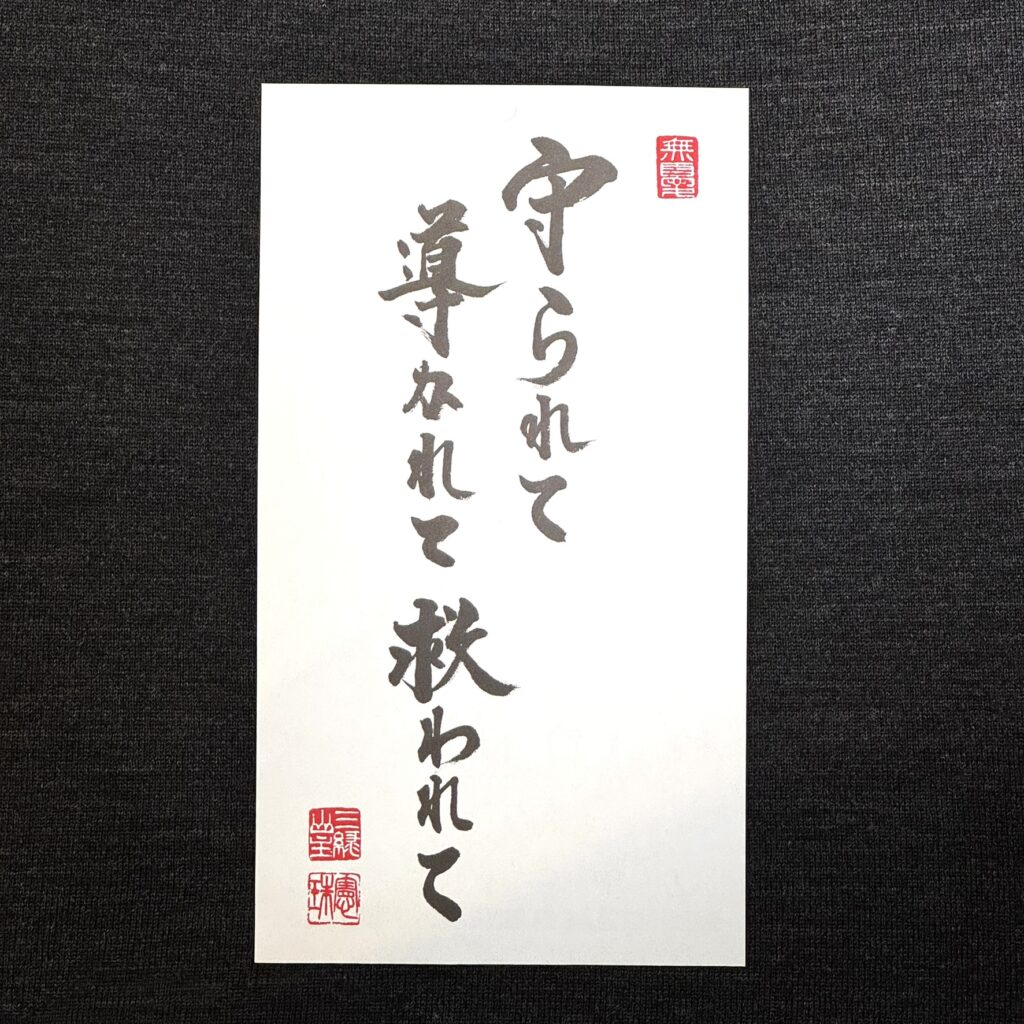

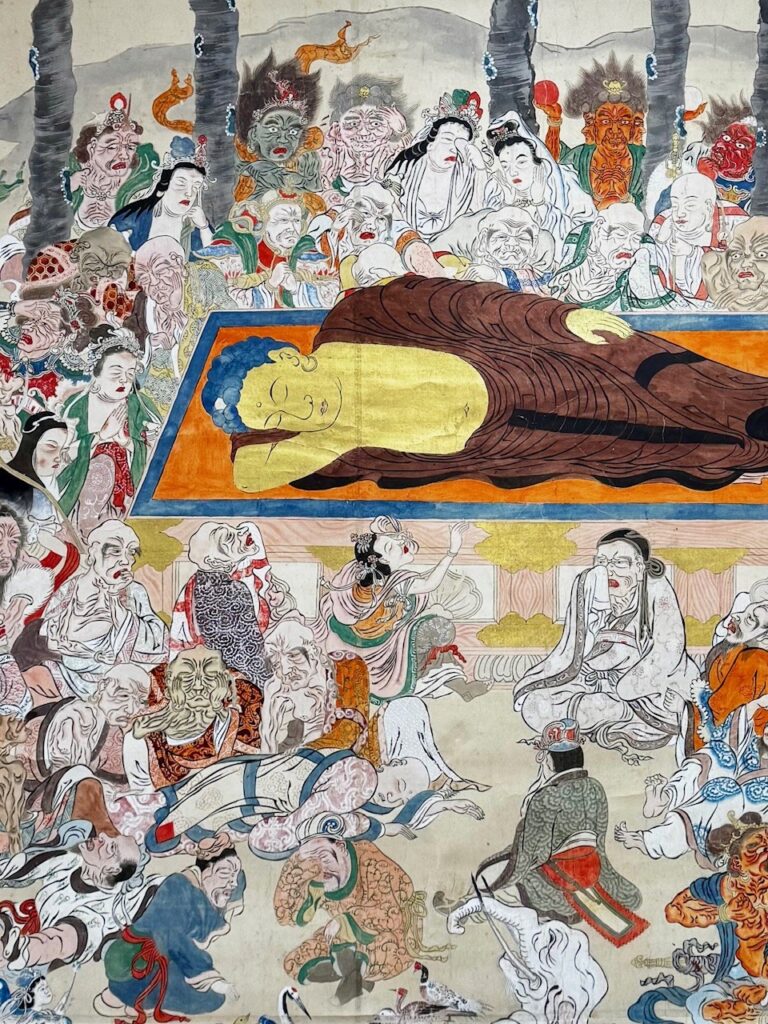

法要後の法話は、参加する子供たち向けに六地蔵のお話をしました。

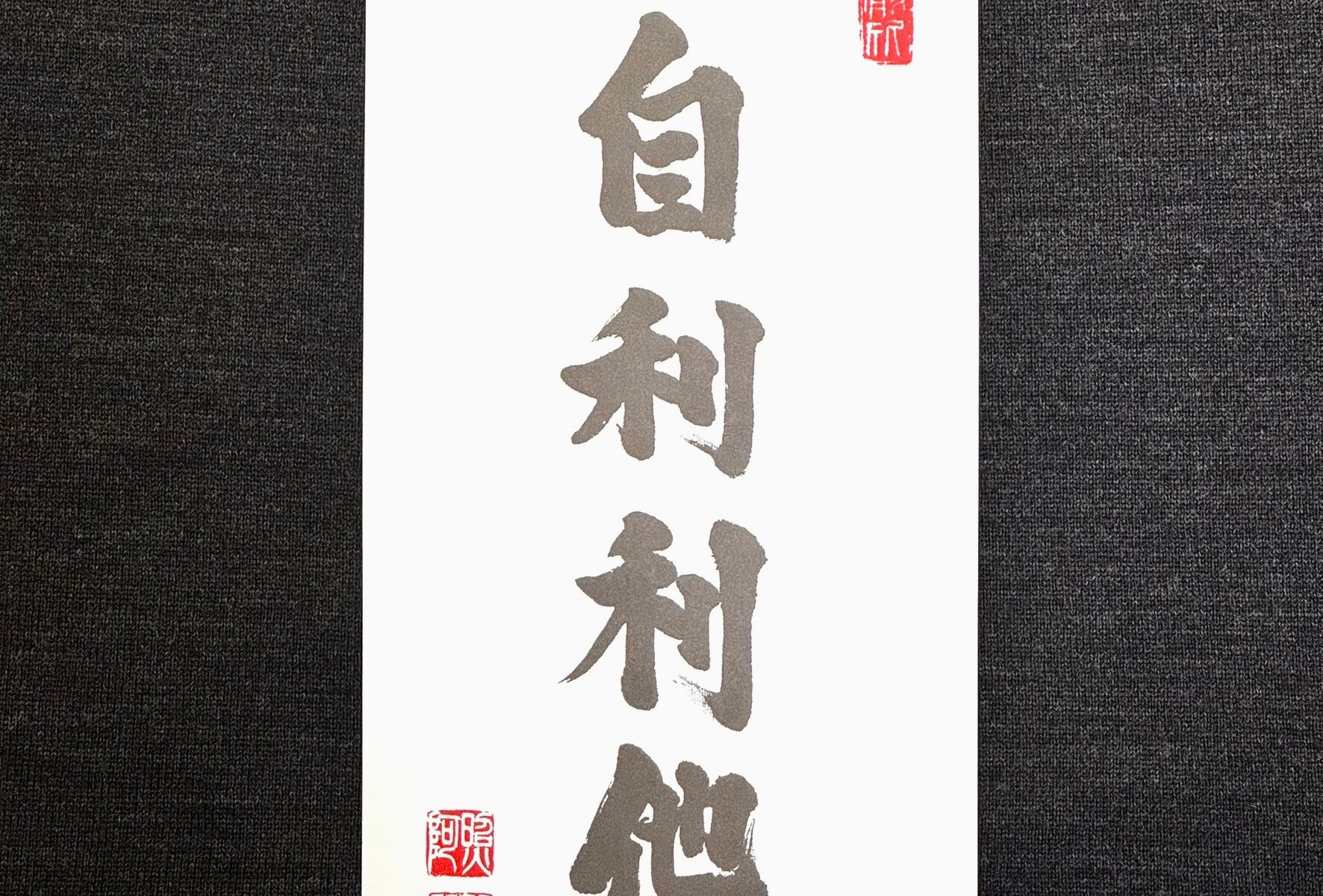

お地蔵さんは六体セットであることが多いのですが、これは六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天)を輪廻する迷いの衆生を救うため、導くためといわれています。私たちは生まれ変わり、死に変わりしながら、この六つの世界をめぐるといわれております。

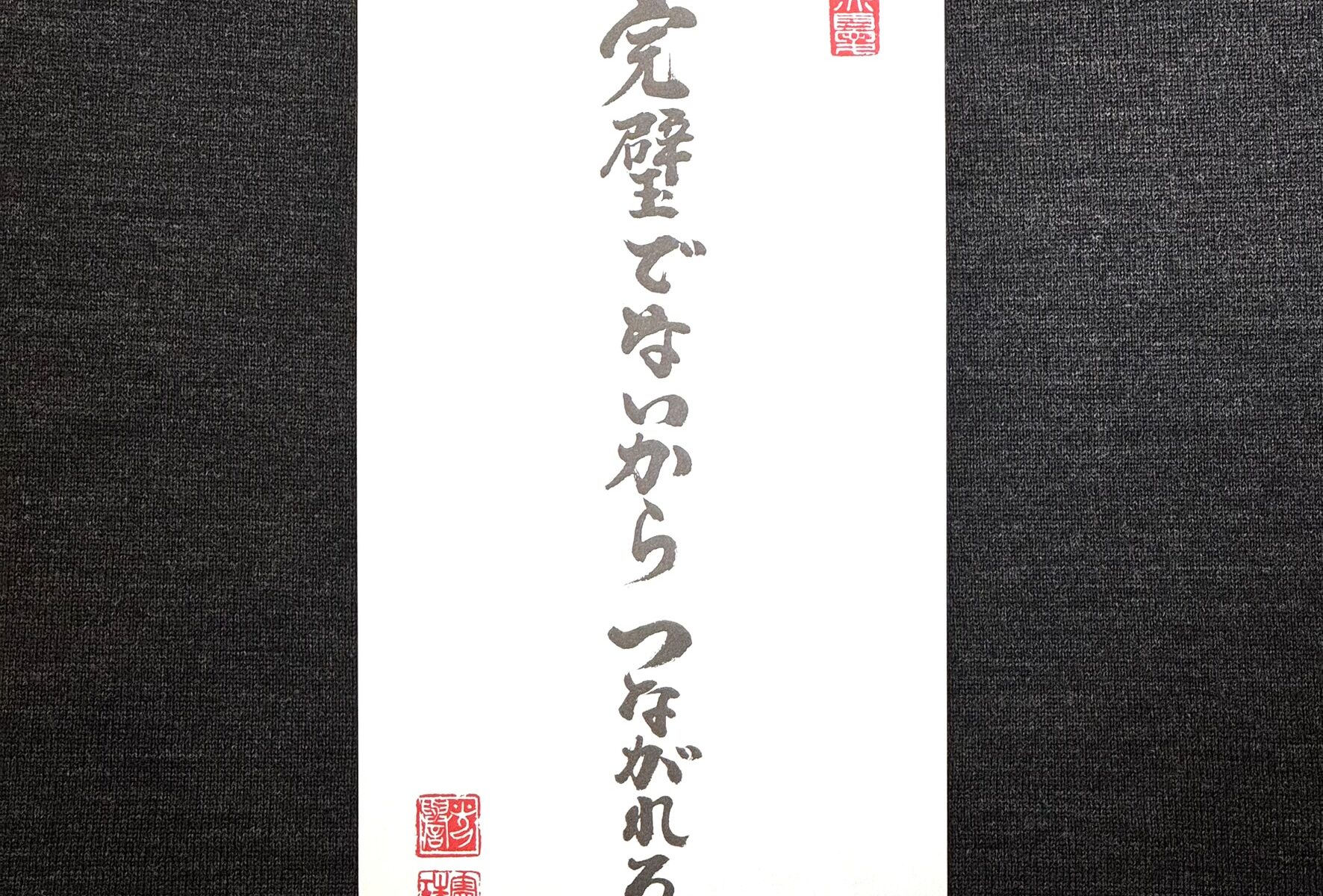

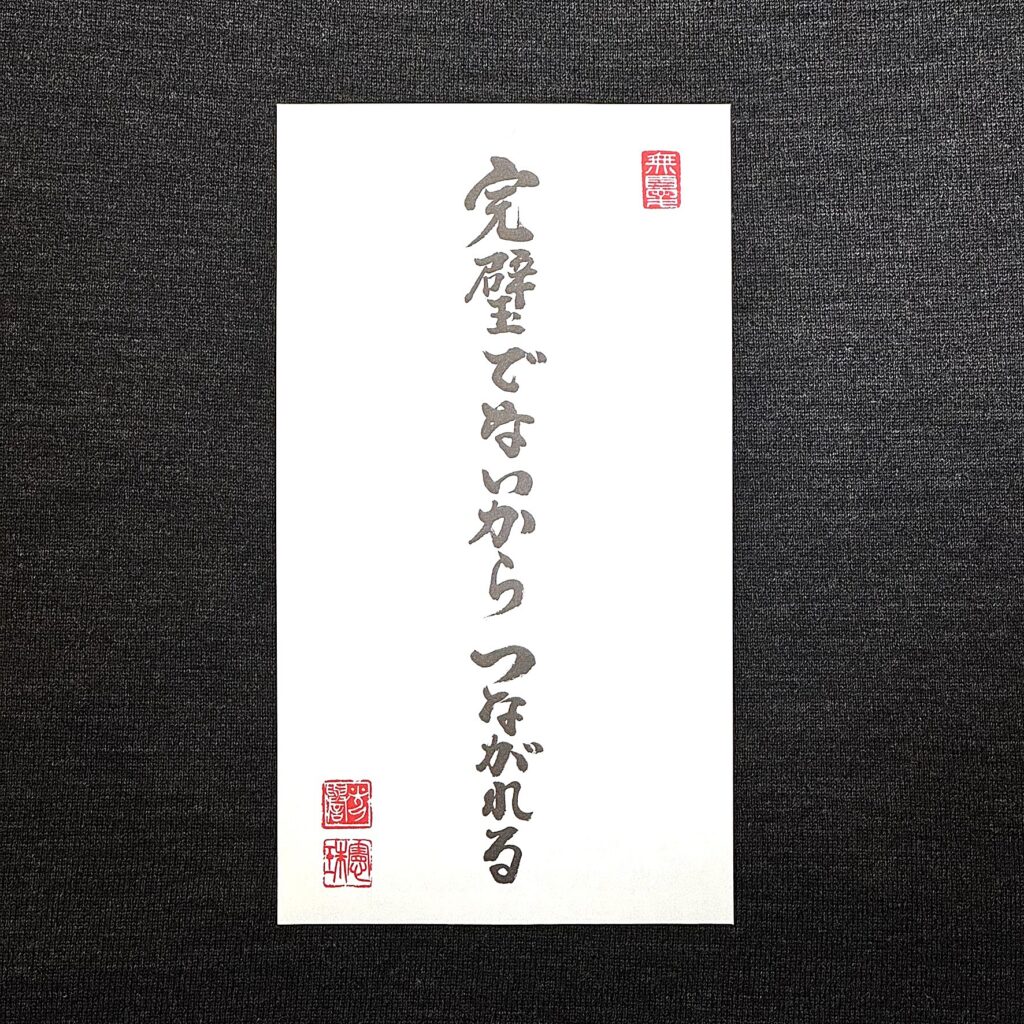

責め苦を味わい心身ともに辛く苦しい地獄道、貪りの心を離れられない餓鬼道、理性的な行動ができない畜生道、いがみ合い争う心が収まらない修羅道、私たちが暮らす人間道、互いを慈しみ合い楽しく仲良く暮らす天道、それぞれの世界はこのようなものですが、私たちと全く別のところにあるわけではありません。普段の生活を振り返ってみれば、私たち自身の心の中にもこれら六つの世界があるといってよいでしょう。

そうしたとき、正しい方向へ導いてくれるのがお地蔵様です。お地蔵さまはさまざまな姿に化身して人々を救うとされています。ひょっとしたら、みなさんの周りにいるおじさん、おばさんがお地蔵さんかもしれません。

こうした地域のお祭りが、見守りの場をつくることに役立ち、子供たちの健やかな成長を助ける機会ともなります。

子どもの数が減ってきてはいますが、ぜひ継続していきたい大切な伝統だと思います。

南無地蔵尊