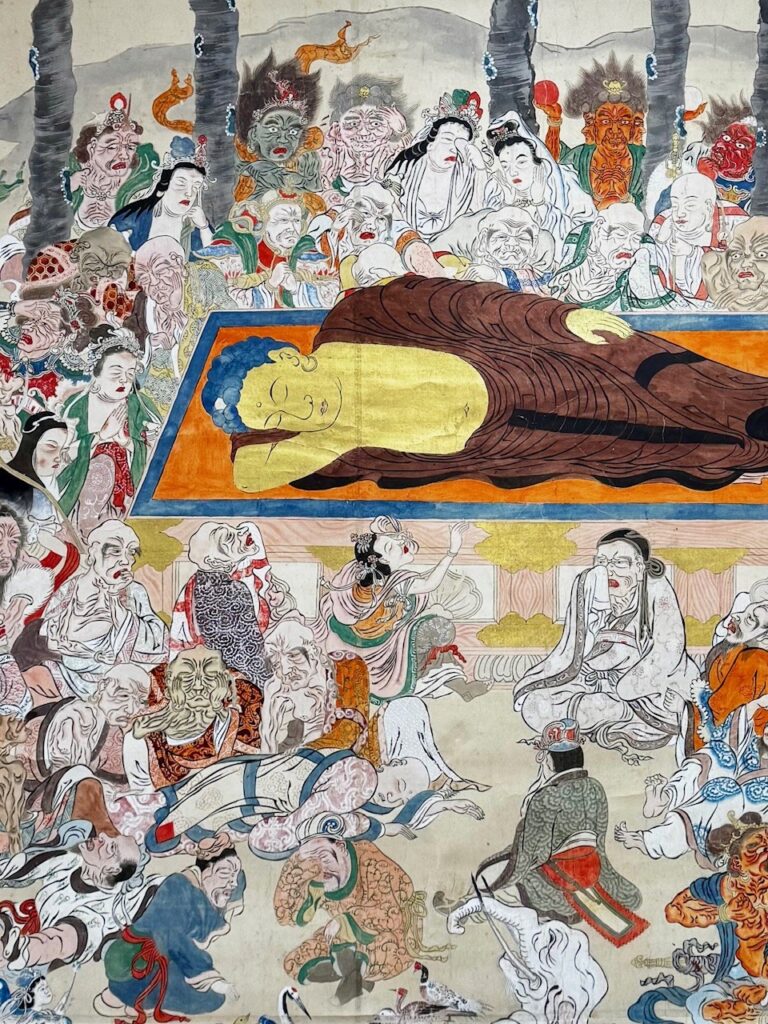

2月15日は、お釈迦様が涅槃に入られた(亡くなられた)日といわれています。涅槃(ねはん)とはサンスクリット語のニルバーナを音を漢字にあてたもので、さとりの境地、苦しみが消滅した状態を意味します。当山では、2月15日の13時より、後世に残る仏教の開祖であるお釈迦様のご遺徳を偲び涅槃会を厳修いたしました。

涅槃会の後は、「絵解き」を行いました。絵解きとは図像の解説のことです。

少しご紹介しますと、お釈迦様が横になっているすぐ下に、伏してうなだれている若いお坊さんがいます。この人は阿難(あなん)といい、お釈迦様に付き従い、身の回りの世話をしていたお弟子さんです。お釈迦様の十大弟子の一人で、お付きとして常に説法を聴いていたことから多聞第一(たもんだいいち)と呼ばれていました。師として長年仕えてきたお釈迦様の入滅に際し、自分はこれからどうしていったらいいのかと嘆き悲しむ様子が描かれています。

阿難はその後、仏典の編集で大きな功績を残します。

多くのお経は「如是我聞」(かくのごとく、われ聞けり)で始まることが多いのですが、この「我」とは阿難のことです。お釈迦様が亡くなった後、弟子たちが集まって、教えを書き記そうとしました。これが後にお経となるのですが、その際、お釈迦様のそばでよく説法を聞いていたことから、阿難は経典の編集者として重宝されることになります。

もし阿難がいなければ、如是我聞(現代語訳:お釈迦さまからこのようにうかがいました)といって始まるお経はなかったかもしれません。

2月いっぱいまでおまつりしてありますのでぜひご覧ください。