現在、法源寺改修事業の一環で、法源寺会館の補修工事を行っております。

会館下の駐車場は使えますが、外壁補修作業のため足場を組んでおり、出入り口が若干狭くなっております。また、見通しも悪くなっています。お車での出入りの際はくれぐれもお気を付けください。

なお、法源寺会館の工事は6月いっぱい7月いっぱいを目途に終了予定です。檀信徒の皆様には、しばらくの間ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

富士山の見える浄土宗のお寺 〒416-0954 富士市本市場町1040 ☎0545(61)1066

現在、法源寺改修事業の一環で、法源寺会館の補修工事を行っております。

会館下の駐車場は使えますが、外壁補修作業のため足場を組んでおり、出入り口が若干狭くなっております。また、見通しも悪くなっています。お車での出入りの際はくれぐれもお気を付けください。

なお、法源寺会館の工事は6月いっぱい7月いっぱいを目途に終了予定です。檀信徒の皆様には、しばらくの間ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

5月18日、法源寺会館を会場に岳陽組檀信徒総会が開催されました。

また、今年は諸般の事情で総会に先立って総本山知恩院のおてつぎ運動推進大会も併修され、知恩院執事の神田眞晃上人をお招きし、ご法話をいただきました。

神田上人は大阪・法善寺のご住職で、法善寺は小説『夫婦善哉』で“大阪の顔”として紹介される有名な寺院です。大阪の繁華街の町中にありますが、多くの人の信仰を集め、長年水をかけられて苔むしたお不動さんをお祀りしているお寺でもあります。

神田上人からは、「親が拝めば 子も拝む 拝む姿の美しさ」というお話をいただきました。親から子へ、子から孫へ、大切な教えが、見せる姿によって受け継がれていくとのことで、まさにおてつぎ運動そのものであると感じられました。

昨今、子どもが遠くに住んでいるという人も少なくありません。仏教に限らず、文化や伝統を次世代に伝え、残していくことの難しさを感じている人も少なくないでしょう。言葉だけではなく姿勢で伝える、ということも必要なのかもしれませんね。

おてつぎ推進運動に続く、檀信徒総会では令和6年度の事業計画案が示され、開宗850年に向け様々な行事が組をあげて行われることが承認されました。

その中でも、今秋は総本山知恩院へのおてつぎ奉仕団が計画されています。開宗850年という節目の年に、ぜひご一緒に祖山にお参りし、法然上人の残した念仏のみ教えをともに嚙み締めましょう。

南無阿弥陀仏

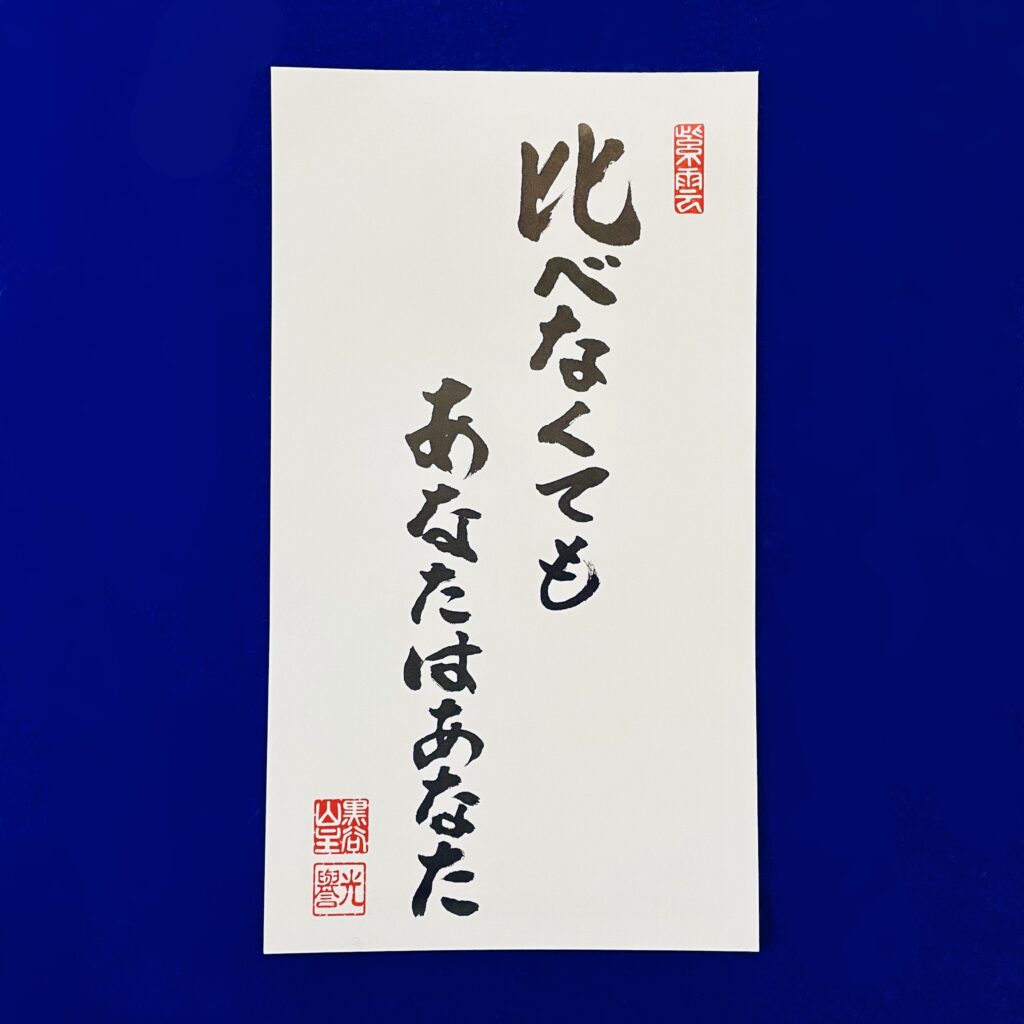

私たちは何につけ自分と他者を比べ勝ち。

でも、あなたにはあなたの良さがありますよ。

You have your own good qualities so don’t

compare yourself with others. Just be who you are.

**********************************************

浄土宗月訓カレンダーの5月の言葉。

字は大本山金戒光明寺清浄華院第76世法主藤本淨彦台下の揮ごうです。

**********************************************

「隣の芝は青い」ということわざがあります。人は他人の持っているものや他の状況を、自分のものよりも魅力的に感じてしまう傾向があることを戒めることわざです。

では、隣の芝が青く見える時はどんな時でしょう?

きっと、自分に自信がなかったり、不安だったりする時ではないかと思います。失敗した時、つまづいた時など、より一層そういう思いが頭に浮かんでしまうかもしれません。

でも、あなたは本当に何も手にしていないのでしょうか?

いいえ、あなたはあなたの価値があるのです。

あいだみつおさんの詩に「トマトとメロン」という詩があります。少し長いですが、以下にご紹介いたします。

トマトにねえ

いくら肥料やったってさ

メロンにはならねんだなあ

トマトとね

メロンをね

いくら比べたって

しょうがねんだなあ

トマトより

メロンのほうが高級だ

なんて思っているのは

人間だけだね

それもね

欲のふかい人間だけだな

トマトもね メロンもね

当事者同士は

比べも競争もしてねんだな

トマトはトマトのいのちを

精一杯生きているだけ

メロンはメロンのいのちを

いのちいっぱいに

生きているだけ

トマトもメロンも

それぞれに 自分のいのちを

百点満点に生きているんだ

トマトとメロンをね

二つ並べて比べたり

競争させたりしているのは

そろばん片手の人間だけ

当事者にしてみれば

いいめいわくのこと

「メロンになれ メロンになれ

カッコいいメロンになれ!!

金のいっぱいできるメロンになれ!!」

と 尻ひっぱたかれて

ノイローゼになったり

やけのやんぱちで

暴れたりしているトマトが

いっぱいいるんじゃないかなあ

(あいだみつお『にんげんだもの』より)

この畑いっぱいになっているトマトがメロンだったらどれだけお金になったかと考えるのは人間だけ。きっとトマト自身はメロンになりたいだなんてこれっぽっちも思っていないことでしょう。いくら甘いメロンでも、パスタに合うソースは作れないでしょう。生でよし、煮てよし、トマトの使い勝手の良さは多くの人の知るところです。

さて、浄土宗で大切にされている経典の一つに『阿弥陀経』というお経があります。その中には、「青色青光 黄色黄光 赤色赤光 白色白光」という一説があります。

これは、阿弥陀仏の浄土に咲く蓮の花のありさまを語ったもので、「青き色には青き光、黄なる色には黄色の光、赤き色には赤き光、白き色には白き光あり」という意味です。もっといえば、私たち一人ひとりが、すでに、それぞれの色を持ち、光り輝いていることを語っています。青い色は、黄色い光を放とうとはしないですし、赤い色は、白い光になろうとはしません。

私たちは、すべからく本来の姿のままで、価値ある尊いものです。誰もがみな、得意なこと、不得意なこと、できること、できないことを持っています。今できることすら永久ではありません。年老いて、あるいは体の具合が変化して、それまでできていたことができなくなってしまうこともあるかもしれません。他者と比べて多少勝れたところがあったとしても、仏様からしたら大した違いのない凡夫にすぎないのです。

比べなくても あなたはあなた

あなたはあなた。ほかの誰かになろうとしなくていいのです。

出来ない自分も、出来る自分も、まるごと愛して生きていきましょう。

南無阿弥陀仏

4月3日(水)、増上寺の御忌大会・浄土宗開宗850年慶讃会にあわせ、岳陽組の団参として増上寺へ参拝いたしました。岳陽組としては98名、うち法源寺からは住職、副住職含め18名の参加でした。

増上寺は浄土宗大本山の一つで、徳川将軍家の菩提寺として江戸時代大いに栄えた寺院です。また、檀林とよばれる学問所としても知られ、浄土宗僧侶になるための修行道場として現在でもつかわれています。ちなみに浄土宗にはここ増上寺を含め、光明寺(鎌倉)、善光寺大本願(長野)、清浄華院(京都)、金戒光明寺(京都)、知恩寺(京都)、善導寺(久留米)の7か寺を大本山と呼んでいます(※知恩院は総本山です)。

毎年、4月の上旬には数日にわたって法然上人のご遺徳を偲ぶ御忌大会が営まれますが、今年は浄土宗開宗850年の節目に当たりますので、その慶讃法要もあわせて、例年以上に盛大に厳修されました。

4月3日は、増上寺の前執事長である友田達祐上人(静岡・法伝寺住職)が浄土宗開宗850年慶讃会の慶讃導師をつとめられ、岳陽組だけでなく静岡教区から大勢の檀信徒の方が参拝されました。

当日はあいにくの雨模様でしたが、随喜(法要に参列すること)の僧侶の数も大変多く、また本堂内に入りきれないほどの参拝客が法要に参加し、大変賑々しく厳修されました。

これほどの規模の法要は、本山でも増上寺や知恩院でしかなかなかお目にかかることはありません。参拝された方はその迫力やきらびやかさに圧倒されたことと思います。

秋には知恩院で行われる慶讃法要にあわせ、おてつぎ信行奉仕団が企画されています。ぜひご一緒にお参りいただき、850年の節目をともにお祝いいたしましょう。

これを逃すと次は50年後です。ちょうどよい巡り合わせの時期ですので、ぜひ多くの方にお参りいただきたいと思います。

南無阿弥陀仏

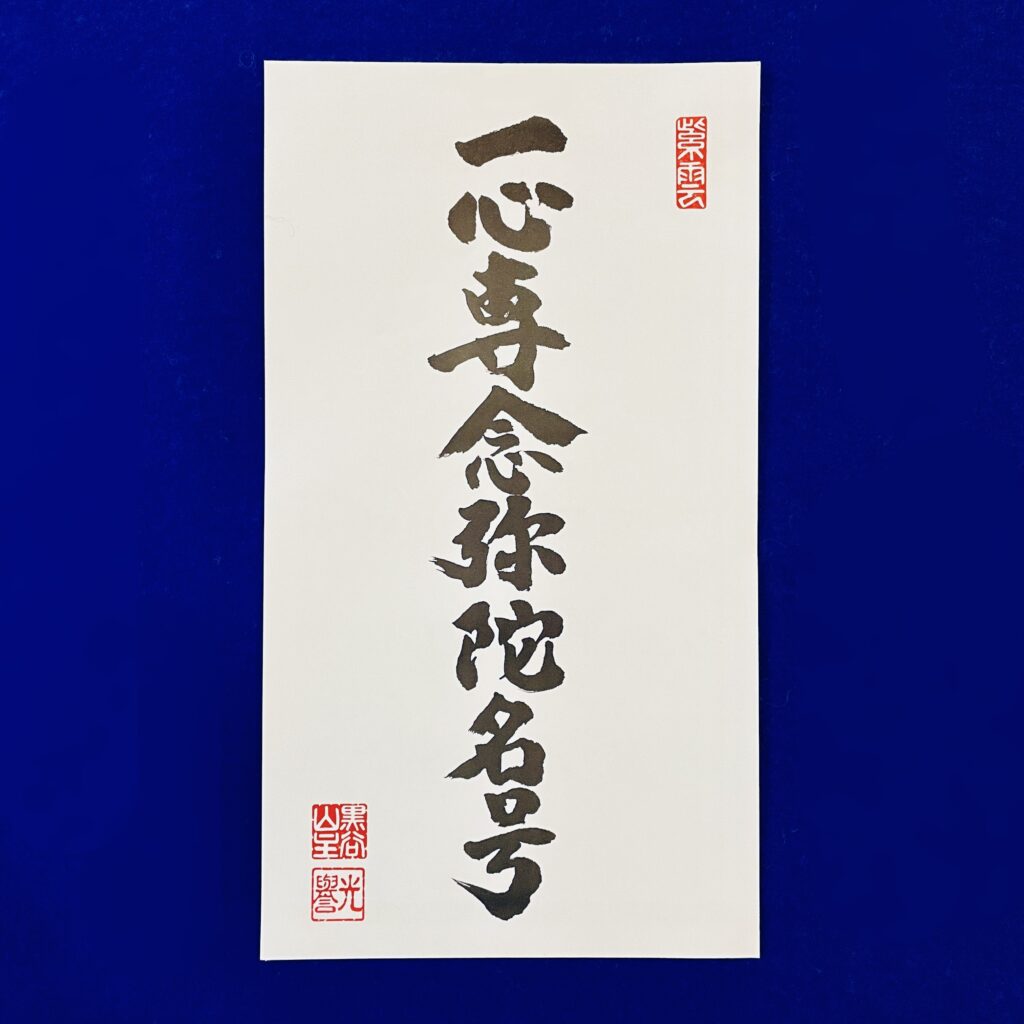

阿弥陀さまは、お念仏をとなえる者を必ず

お救いくださります。

Let us practice nembtsu wholeheartedly.

Namu Amida Butsu.

**********************************************

浄土宗月訓カレンダーの4月の言葉。

字は大本山金戒光明寺清浄華院第76世法主藤本淨彦台下の揮ごうです。

**********************************************

今月の言葉は、開宗の御文(法然上人が浄土宗を開くきっかけとなった要文)の一節です。この要文は、唐の高僧・善導大師の著した『観無量寿経疏』の中に記されています。

比叡山にこもり、多くの人が救われる道はないものかと悩んだ末、善導大師の書かれた書物に出会い、この一節をもって浄土宗開宗を決意したとされています。法然上人がこの要文に出会ったのは承安五年(1175年)の春のことでした。それから850年の月日が流れましたが、令和のこの時代にも念仏の教えは受け継がれています。

1175年といえば、平家が栄華を極め、貴族に変わって武士が台頭してきた時代と重なります。平氏と源氏が覇権を争う、まさに戦乱の世です。1177年には安元の大火が起こり、平安京の3分の1が焼け落ちたと言われています。多くの民衆にとっては、情勢不安の中で明日をも知れぬ命を生きていた時代といえるでしょう。

時をさかのぼること1052年、日本は末法元年にあたるとされ、ここから「末法の世」に突入するといわれていました。末法とは、お釈迦様の残した教えだけはあるが、きちんとした修行を行う者もなく、さとりを開く者もいない時代のことを言います。こうした世にあって、自力でさとりを開くのは難しく、すでにさとりを開いた如来(仏様)に救いを求める浄土教思想が盛んになったのです。1053年、藤原頼通が平等院鳳凰堂を建立したのもこの世に極楽浄土を作らんがためです。

では、どうしたらその救いにあずかれるのか?

念仏が浄土へ行くための方法とされていました。

しかし当時の念仏は、観想念仏といい、心に仏様の姿を思い浮かべる、いわば瞑想を主としたものです。見たことも会ったこともない仏様を思い描くためには、経典を読み込む必要があります。経典には極楽浄土にいる阿弥陀如来のお姿や極楽浄土の様子を描いたお経があるので、そうした文字からイメージを膨らませ、静かな環境で精神集中することで仏様の姿をありありと観て、それを極楽往生の確信としたのです。

しかし文字が読めない人はどうでしょう。それどころか、そもそも、お経は一般の人が簡単に手に取ることはできません。また、戦乱の世にあって、心静かに修行に集中できる環境を持てる人はどのくらいいたでしょう。

そこで法然上人は、いつでも、どこでも、だれにでもできることとして「なむあみだぶ」と仏の名を声に出す行こそが救われる道だと説いたのです。つまり、身分や能力、環境によって左右されることなく、誰もが平等に救われる道が現在の念仏行だったのです。

一心専念弥陀名号

いつでも、どこでも、だれにでもできることは一見「簡単なこと」「とるに足らないこと」のように思われるかもしれません。しかし、多くの人ができる、一緒にできることにこそ価値があることもあります。これは仏道修行のユニバーサルデザインといってもよいでしょう。

近年、建築設計、公共空間デザイン、工業製品の設計では、高齢者や障害者を対象としたバリアフリーに代わってユニバーサルデザインという概念が広まりつつあります。ユニバーサルデザインとは、年齢や能力、状況などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能にすることをコンセプトにしたデザインのことです。これは、アメリカのノースカロライナ州立大学ロナルド・メイス教授が1985年に提唱したのが最初といわれています。

しかし、その概念は800年以上前の日本で、宗教実践の中に取り込まれていたのです。

今年は浄土宗開宗850年の記念すべき年です。その教えをかみしめながら、ともにお念仏をおとなえいたしましょう。

南無阿弥陀仏

3月20日、春彼岸信行会を厳修しました。日中は暖かい陽気でしたが、夕方になると冷たい風が吹き荒れ、不安定な天気の中での開催となりました。

それでも多くの人にお参りいただきありがたく思います。

法要では、法源寺檀信徒各家先祖代々のご供養だけでなく、今年1月に起こった能登半島地震で亡くなられた方々の回向も行いました。また、法要後にはフルート、オカリナ奏者の村林涼子さんによる、震災復興支援チャリティコンサートを開催しました。

東日本大震災の復興を祈念して作られた「花は咲く」、戦後の復興を象徴する「東京ブギウギ」などの楽曲を演奏いただき、時には一緒に口ずさみながら被災地へのエールを送るひとときとなりました。その他のラインナップは以下の通りです。

《プログラム》

朧月夜

ロンドンデリーの歌

花は咲く

ハナミズキ

バラが咲いた

東京ブギウギ

手のひらを太陽に

月影(宗歌)

日々の生活があり、仕事があり、家族があると、被災地へ支援に行きたいと思ってもなかなか行くことが難しいかと思います。しかし、現地へ行かなくてもできる支援はきっとあるはずです。

正月から呼びかけ、またこのチャリティコンサートでもお知らせいたしましたところ、おかげさまで、募金箱にも多くの浄財が集まりました。こちらは春彼岸を一端の区切りとし、浄土宗を通じて被災地へ届けさせていただきます。

みなさまのご協力に感謝申し上げます。

南無阿弥陀仏

3月17日は春彼岸の入りの日です。

この日は、毎月17日に行っている観音講の開催日でもありましたので、観音講にご参加の皆様と一緒にお勤めをしました。また、日曜日だったこともあり、子どもたちも参加してくれました。

さて、彼岸とは「さとりの世界」のことです。

それに対し、現世は此岸(しがん)と言います。現世にいる私たちが悟りの世界のことを想って、仏道修行に励む期間が本来の彼岸の在り方ですが、現在ではお墓参りに行くときという認識が一般的かもしれません。

3月20日(春分の日)の中日には18時30分から本堂にてお勤めを行います。信行会の後には、能登半島地震被災地支援チャリティコンサートを開催いたします。復興にちなんだ様々な曲をフルート奏者の村林涼子さんに演奏いただきます。

春分の日、一年のうちで太陽が真西に沈む日。沈む夕日の方角にある西方極楽浄土を思い浮かべながら念仏のとなえることで、私たち自身の功徳を積むだけでなく、思いがけず命を落としてしまった方々へのご供養をしたいと思います。

ともにお参りいただけましたら幸いです。

南無阿弥陀仏

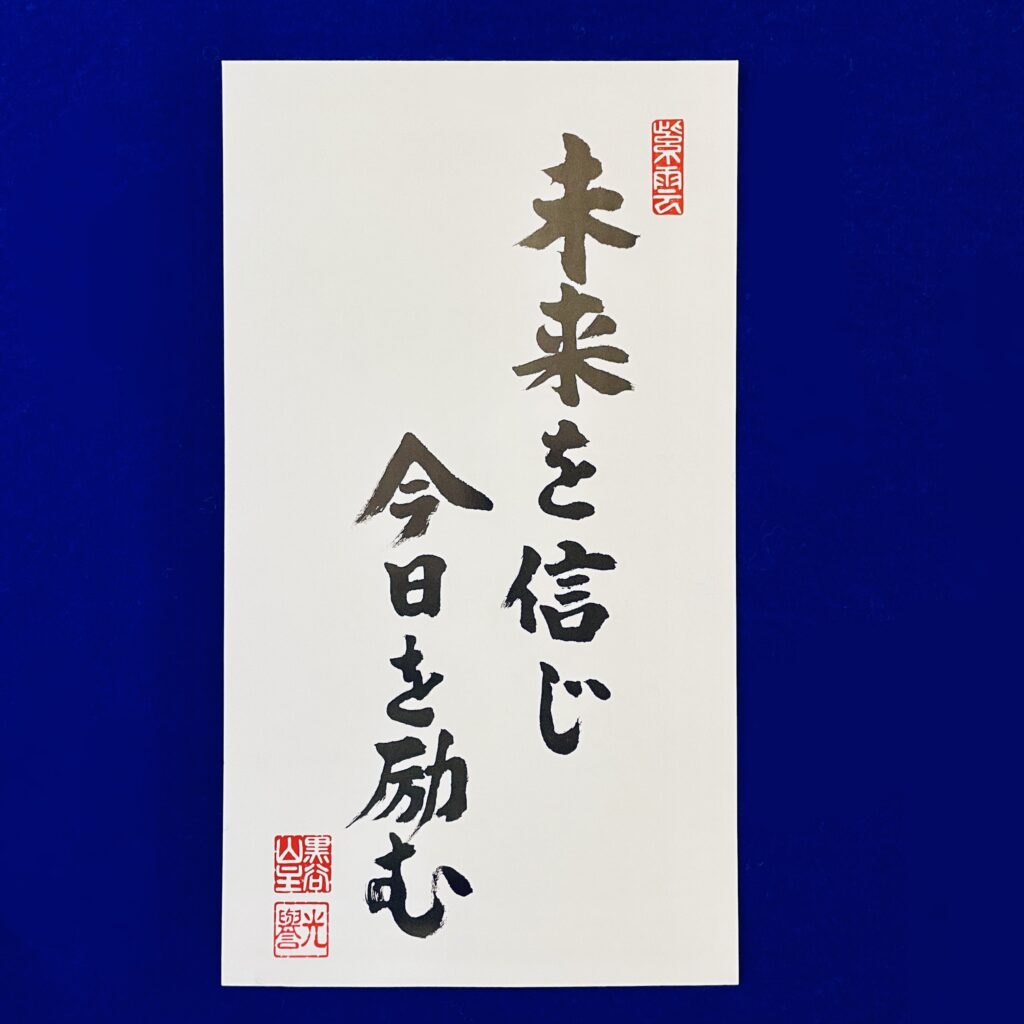

目標への道筋は平坦ばかりではありません。

それでも、ゴールを見失うことなく

あゆみ続けることが大切です。

Whether things are going well or not, try your best right now and have trust in the future.

**********************************************

浄土宗月訓カレンダーの3月の言葉。

字は大本山金戒光明寺清浄華院第76世法主藤本淨彦台下の揮ごうです。

**********************************************

春は別れの季節であると同時に、出会いの季節でもあります。年度の変わり目でもありますので、卒業式、退職などの「区切り」を迎える方もいれば、入学式、入社式など「はじまり」を迎える方もいらっしゃるでしょう。新たな始まりには、不安もあるかもしれません、でも同時に期待も膨らむものです。

諸行無常は世の常とはいえ、私たちは未来を思い描いて生きています。

こういう未来を迎えたいというビジョンがあれば、そこに向かって今日一日一生懸命生きよう、頑張ろうという気持ちが起こってきます。

未来に対してこうしたい、ああしたいというイメージがなければ、「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」よければいいという近視眼的な、刹那的な生き方になってしまいます。未来を信じることは、今をよりよく生きる力にもなるということですね。

未来を信じ 今日を励む

浄土宗的にいえば、未来とは来世といえるでしょう。この世で授かった命だけでなく、この世から離れたあの世の世界も未来に含まれます。その来世に極楽往生できると信じることが念仏行に励む糧となります。

なぜ極楽に往生できるのか、それは、阿弥陀如来がまだ修行中の身で法蔵菩薩と呼ばれていたころ、衆生を救うために立てられた誓いにこのように書かれているからです。

もし我仏を得たらんに、十方の衆生至心に信楽して、我が国に生ぜんと欲して、乃至十念せんに、もし生ぜずんば、正覚を取らじ。(第十八願)

(現代語訳)

もし私(法蔵菩薩)がさとりを開き、仏になることができたなら、心から私のことを信じ、私の浄土に生まれ変わろうと願い、私の名前を十回となえる者は、必ず私の浄土に生まれることができる(「十回となえても極楽浄土に生まれ変われない者がいたら、私は仏にならない」が直接的な現代語訳です)。

きっとそこに行けると信じるから、そのための行いに励むことができるというわけです。

受験勉強なども同じかもしれません。模試の結果が〇点だった、あと10点上がれば△△高校の合格圏内だ、あと10点分積み上げれば△△高校に合格できる、そういう思いが勉強の励みとなるものです。しかし、残念ながら受験勉強に関しては結果が保証されているわけではありません。ほかの受験生の出来が良ければ合格基準点が上がってしまうこともあります。

しかし、極楽浄土は定員がありません。どれだけ多くの人が極楽浄土に行ったとしても、定員オーバーで振り落とされるということがありません。ありがたいですね。

そして、そこに行くために必要なことは念仏をとなえることだけです。経典を暗記するとか、何日も断食して精神集中するとか、能力や体力がないとできないことではないのです。

さあ、来世の極楽往生を信じて、お念仏をおとなえしましょう。

南無阿弥陀仏

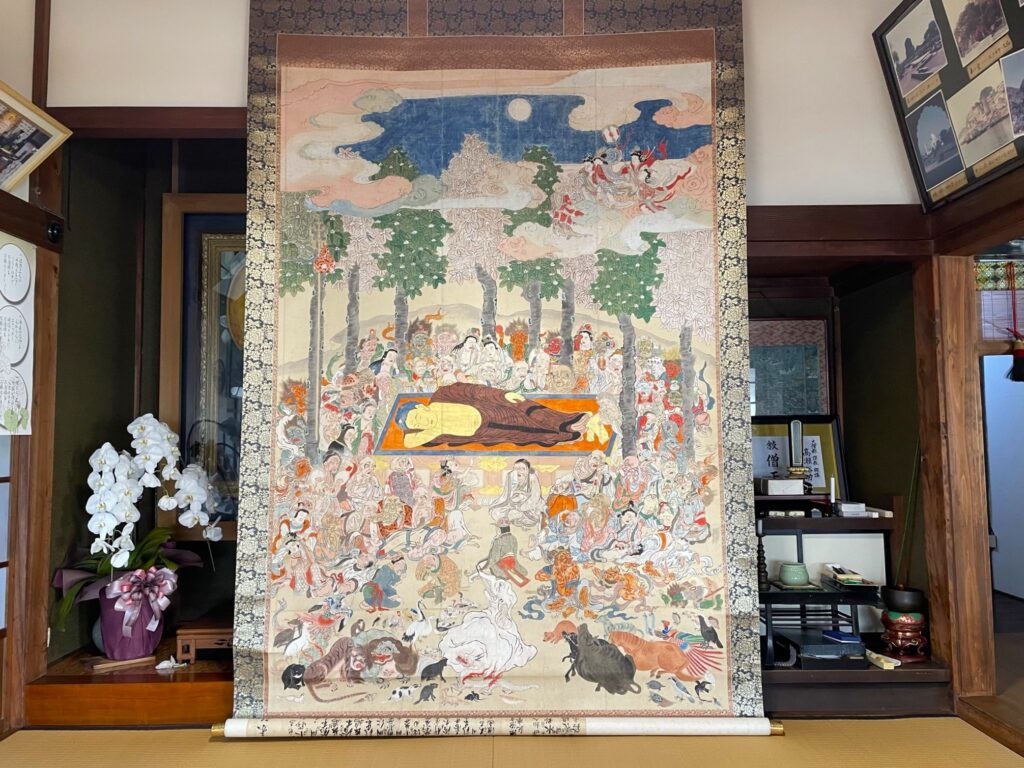

2月15日は、お釈迦様が入滅された(亡くなられた)日といわれています。そこで、当山では毎年2月に本堂にはお釈迦様入滅時の様子を表した涅槃図をおまつりしています。

涅槃(ねはん)とはサンスクリット語のニルバーナを音を漢字にあてたもので、さとりの境地、苦しみが消滅した状態を意味します。

入滅することを、「涅槃に入る」とも表現しますが、これは、物理的な肉体の終わりによって身体的な苦からも脱し、いかなるものごとにも煩わされることのない寂静の境地に至ることを表しています。

法源寺に伝わる涅槃図は、弘化4年に当時の檀信徒の寄進によって収められたものです。その大きさもさることながら、鮮やかな色彩も残っており、その迫力に圧倒されます。

弘化4年といえば、西暦でいうと1847年です。ペリーが黒船に乗って浦賀沖に現れたのが1853年ですから、それよりも6年前に作られた一幅ということになります。裏には寄進した方のお名前も残されており、江戸時代末期の作という歴史的な価値だけでなく、檀信徒の気持ちが込められ、代々受け継がれてきたという「次世代への想い」という価値も感じられるものです。

さて、そうしたいわれのある涅槃図をおまつりした本堂で、本年も観音講のみなさまと涅槃会を厳修し、お釈迦様のご遺徳を偲びました。

法要後は、涅槃図の絵解きをし、頭北面西(頭を北向き、顔を西向き)にして横たわるお釈迦様の姿から、現在のご遺体を北枕にして寝かせるようになった風習がおこったこと、お釈迦様のまわりにある樹木は沙羅双樹の木が、仏教の教えの不変性と、物質の可変性(諸行無常)を示していることなどをお話ししました。

前日までの陽気が一転し、寒い日でしたが多くの方がお見えになってくださり、一緒にお勤めをすることができました。ご参加くださった皆様、ありがとうございました。

南無阿弥陀仏

法源寺では飛び地境内を活用して農園活動を行っています。

きっかけは、ひきこもりや不登校の当事者・家族を支援するNPO富士市若者相談窓口「ココ☆カラ」の方から、コロナ禍で就労体験、社会体験できる場が減っているので、何か活動できることはないかというところからでした。そこから、草取りをはじめ、草取りだけではつまらないと畑を開墾したのが農園部の始まりです。

2021年に始まったこの農園部も今年で4年目を迎えます。

そろそろジャガイモの植付の時期ですが、その前に土づくりということで、ココ☆カラに通う若者たちと一緒に、たい肥を鋤き込み畑を耕しました。初めて参加してくれた方もいましたが、初めてとは思えないほど耕運機の使い方が上手でセンスを感じました。おかげで準備はばっちりです。

来週はジャガイモの植付に加え、昨年、こしらえた花壇を作り直す予定です。夏の雑草に負けないような花壇にしたいと思います。

今年の活動もこちらでご報告します!どうぞお楽しみに!