みなさんは「出開帳」(でがいちょう)という言葉を耳にしたことはありますか?

出開帳とは、仏教寺院で厨子等に収められている仏像を他の土地に出張し、拝観できるようお祀りすることで、江戸時代には、成田・新勝寺の不動明王、嵯峨・清凉寺の釈迦如来、信州・善光寺の阿弥陀如来などが江戸で人気を博したといわれています。

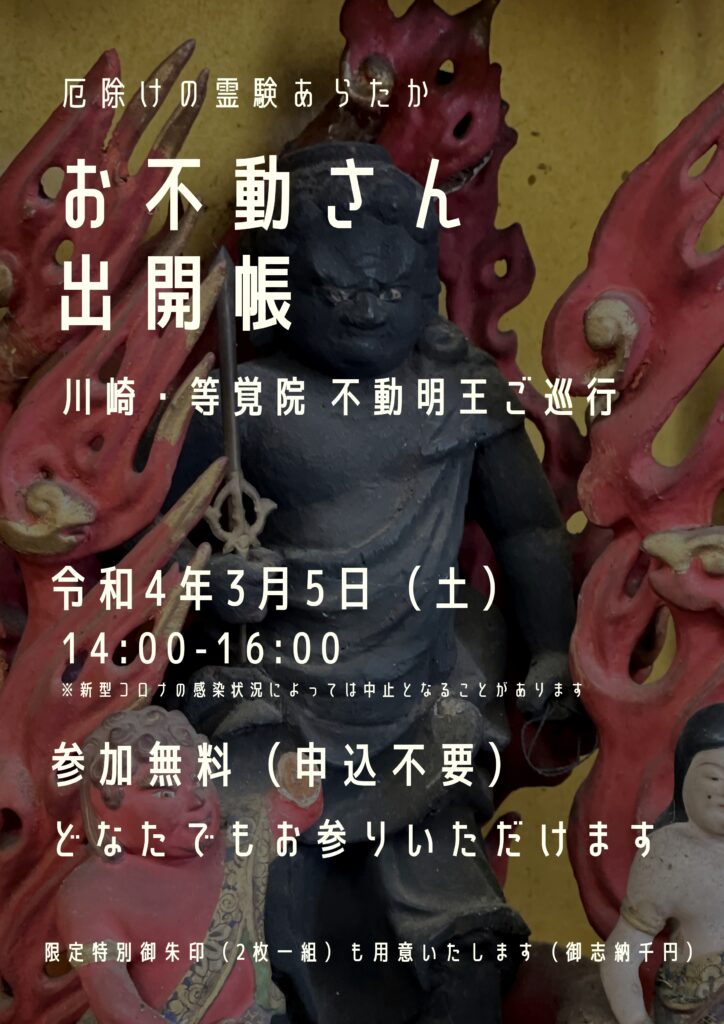

さて、このたびご縁をいただき、関東三十六不動霊場第六番札所である神奈川県川崎市の天台宗・等覚院様から、お不動さん(不動明王)をお招きすることとなりました。

等覚院様では、毎年四月、五月に、厨子に入った不動明王像を、地域住民で持ちまわる風習があります。お宿(会場)と世話人(受け入れ人)を記した等覚院所蔵の『不動明王御巡行記』には、江戸時代の巡行の記録も残っています。世話人としてお不動さんを受けた住民は、自宅に安置し、その間地域の人々が、宿となった方の家へお参りに来ることで、多くの方が仏縁を結ぶことができるというものです。

過去の記録には、渋谷の方までお出かけされたことが記されていますが、今回、お不動さんは遠く名古屋まで巡行されるとのこと。なんと、箱根の関所を越えるのは初めてのようです。

その巡行にあたって法源寺にもお立ち寄りいただき、檀信徒や地域の皆様にぜひご覧いただこうと「お不動さん出開帳」というイベントを企画いたしました。

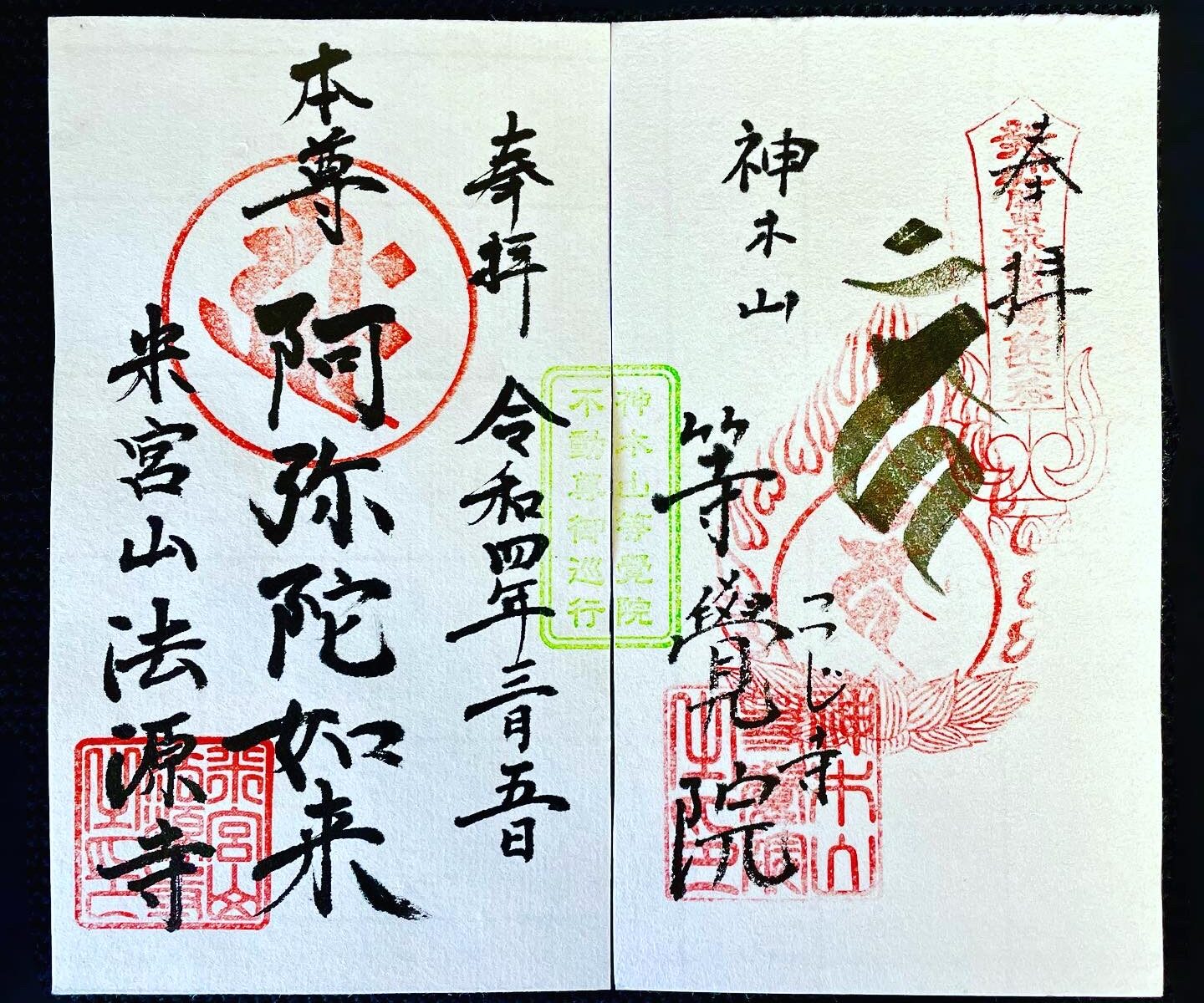

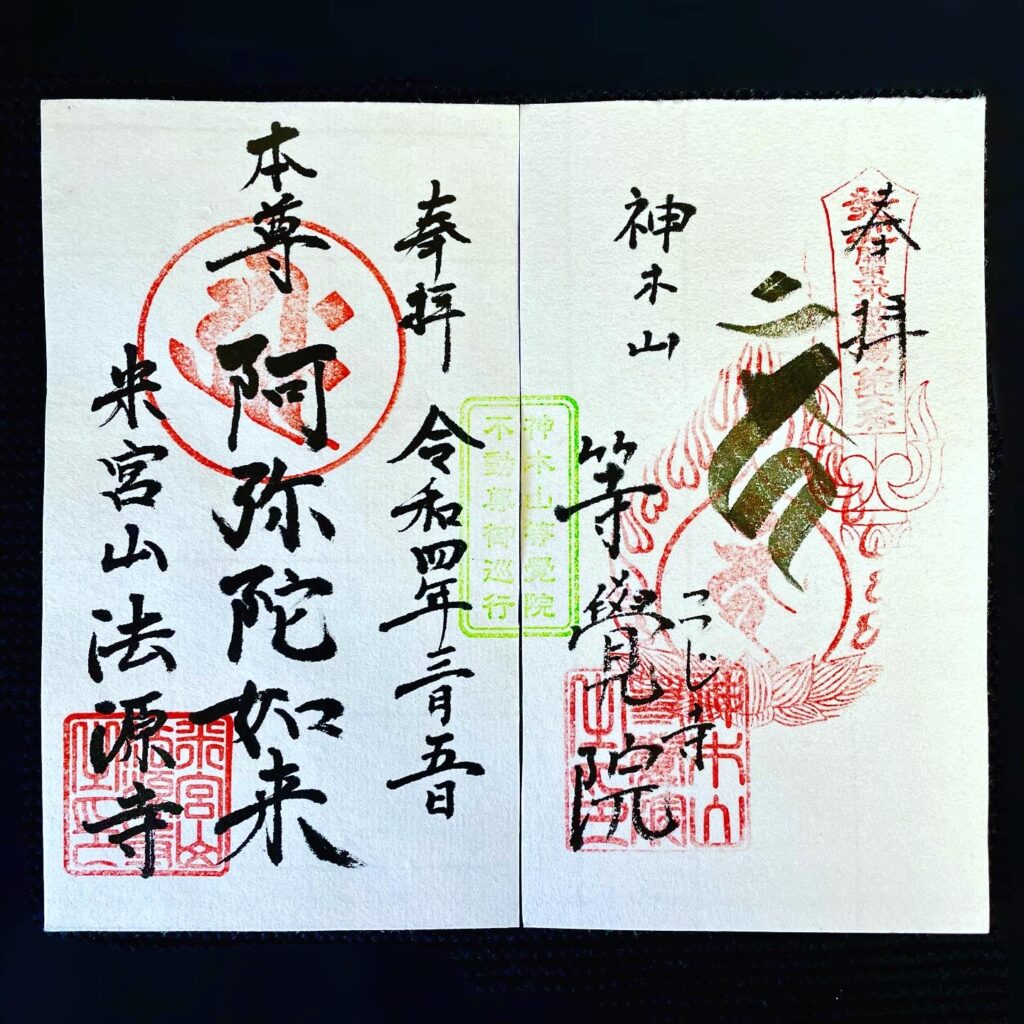

等覚院様は天台宗のご寺院です。法然上人は浄土宗を開かれる前に、比叡山で天台教学を学びました。実は、鎌倉仏教と呼ばれる宗派の多くの祖師達は比叡山で学んでいます。まさに日本仏教の母なる山といってよいでしょう。天台宗の教えについてもお話が伺えるかもしれません。なお、当日はこの日だけの特別御朱印(二枚一組)も用意いたしますので、ぜひご縁を結びに足をお運びください。

イベント詳細は以下の通りです(新型コロナの感染状況によって中止となることがあります)。

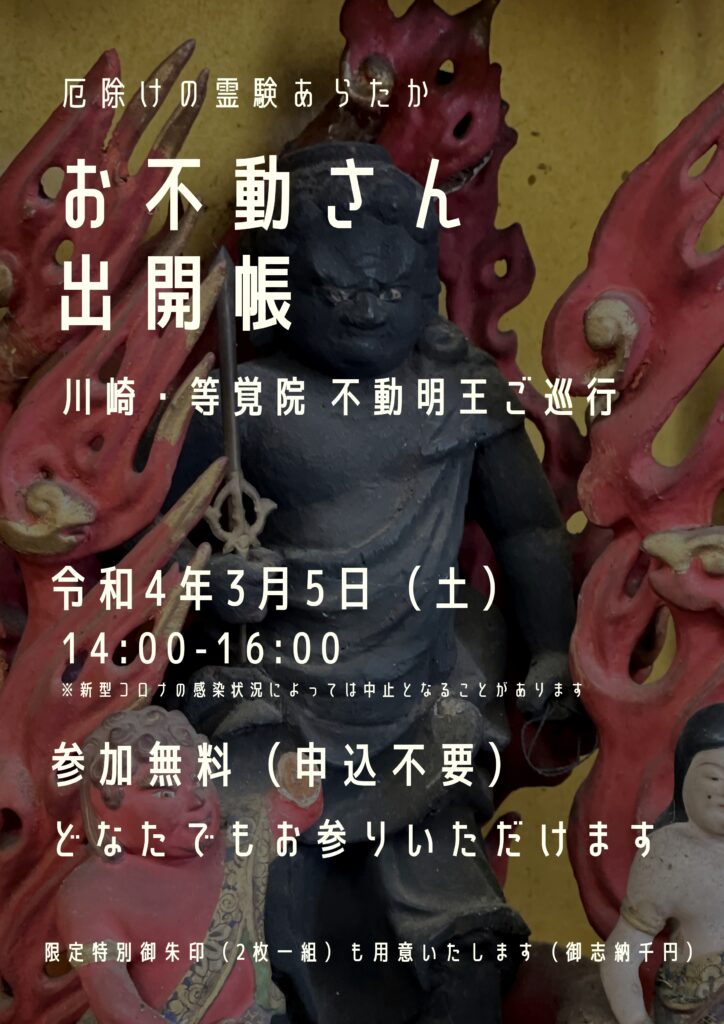

お不動さん出開帳

令和4年3月5日(土)14:00-16:00

参加無料(どなたでもご自由にお参りください)

< タイムスケジュール >

13:30 受付

14:00 ご挨拶・天台宗のお経

14:20 不動明王の解説

15:00 自由参拝・御朱印頒布

15:45 浄土宗のお経・ご挨拶

16:00 閉会

※御朱印を希望される方は千円のご志納をお願いいたします。

お不動さんは、除災招福・病気平癒・疫病退散・身体健全といったご利益があります。大難を小難に、小難を無難に、みなさまの厄をきっとお祓いくださることでしょう。コロナ禍で遠出することが難しい中、仏様の方からお越しくださいますので、ぜひともこの機会にご縁を結んでいただけましたら幸いです。