暑さ寒さも彼岸までと言いますが、この1週間はみぞれが降るほど冷え込んだり、汗ばむ陽気になったり、体調管理が難しい1週間でした。

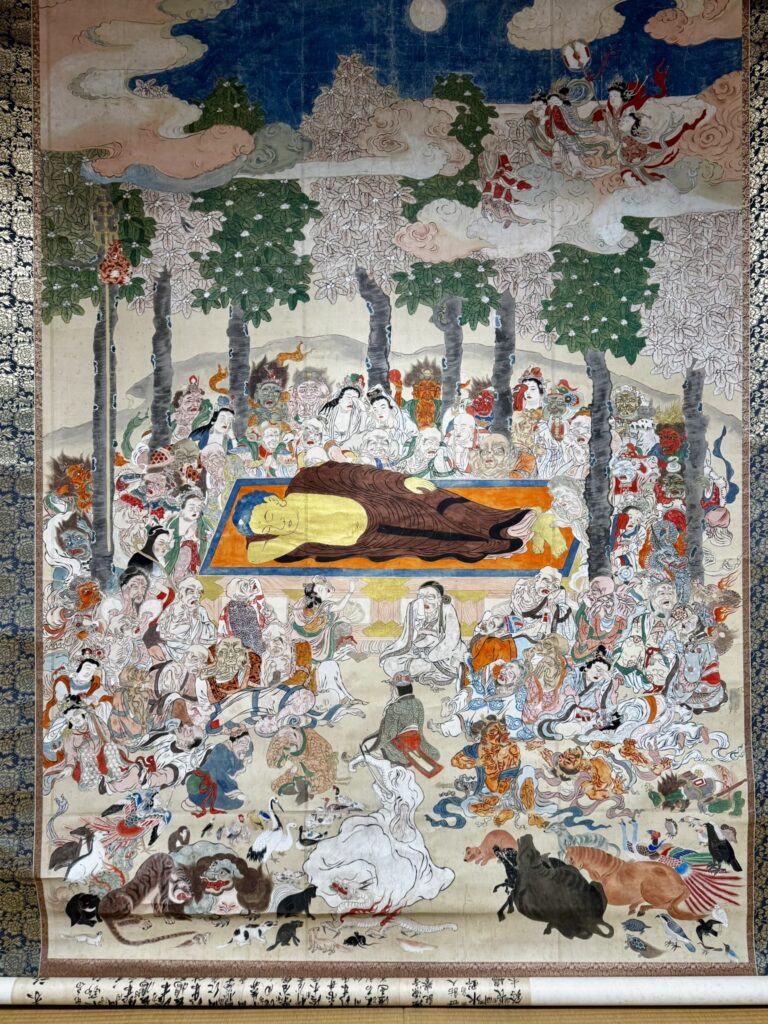

そのようななか、17日には春の彼岸を迎え、中日である20日にはの春彼岸信行会を本堂にておつとめしました。

彼岸は中日を境に前後3日ずつありますが、この1週間の間に彼岸(=さとりの世界、浄土)へ行くための仏道修行を行う時期と言われています。仏道修行は以下の6つで、これらを六波羅蜜と呼びます。

布施(ふせ)・・・貪りの心を捨て他者に施すこと

持戒(じかい)・・・きまりを守ること、もし破ったら悔い改めること

忍辱(にんにく)・・・ぐっとこらえて我慢すること

精進(しょうじん)・・・努力を怠らないこと

禅定(ぜんじょう)・・・心を静かに精神集中すること

智慧(ちえ)・・・偏らない心で物事を正しく見ること

中日は春分の日で、ちょうど太陽が真東から上がり、真西に沈む日です。

沈む夕日の先には西方極楽浄土があるといわれています。

西方極楽浄土には先立った方々がいらっしゃると信じられてきました。

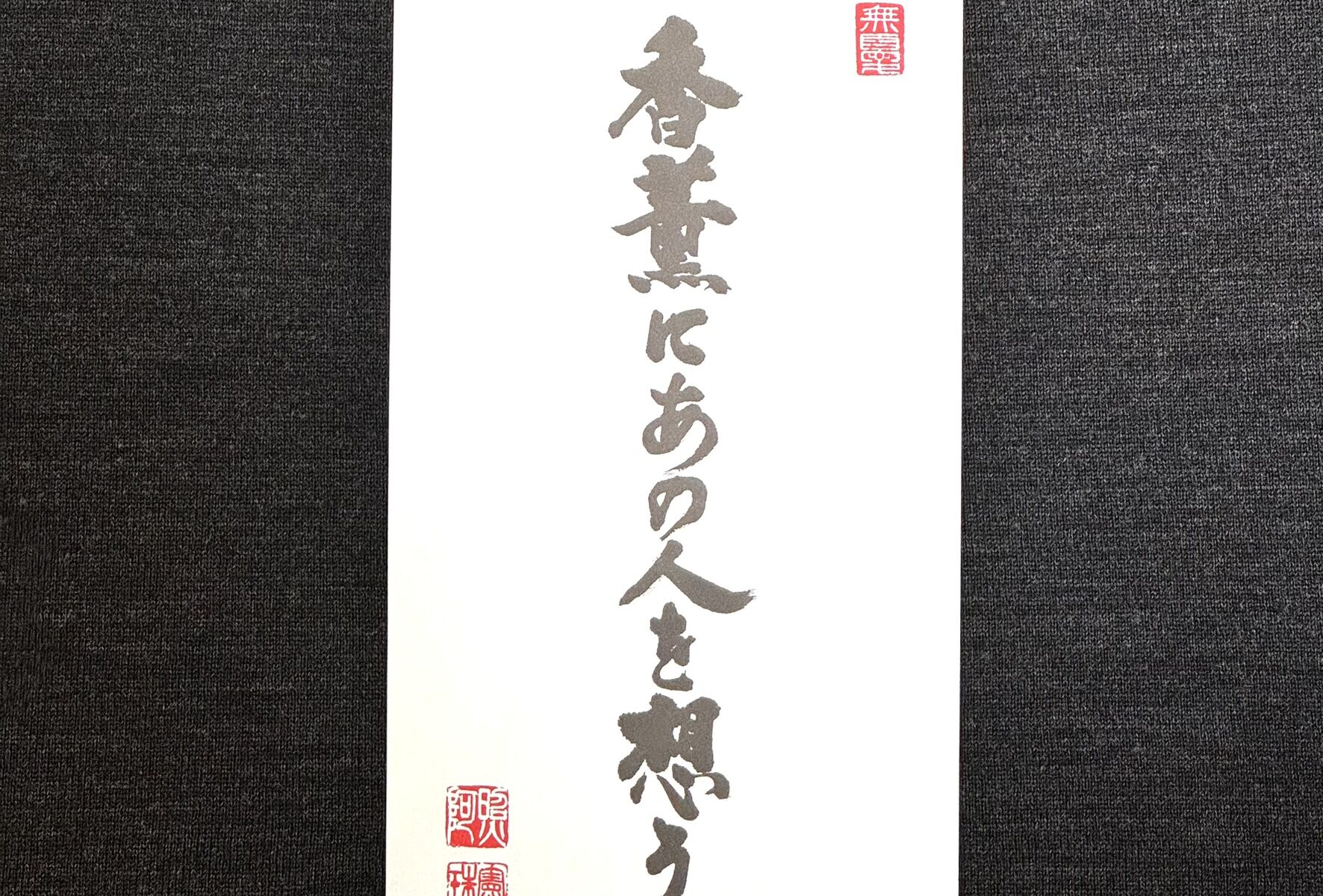

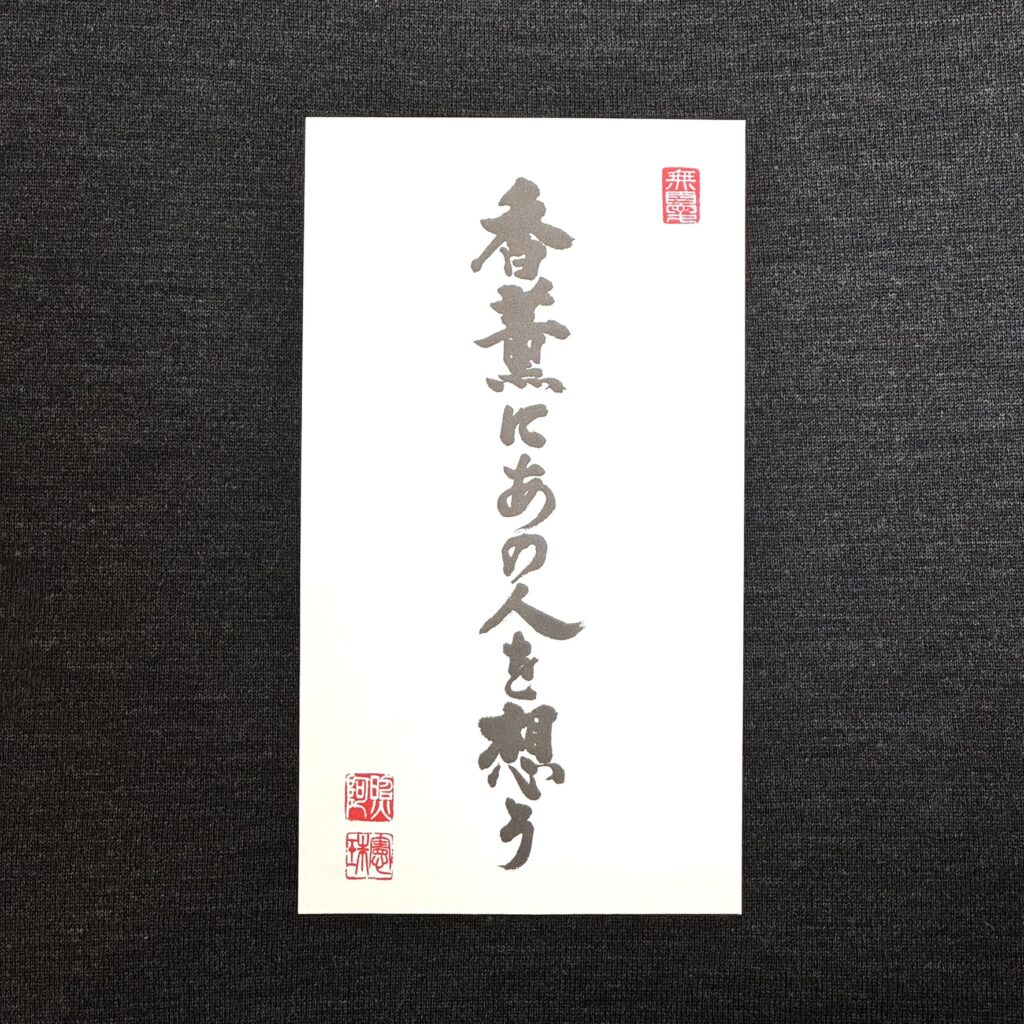

西に傾く太陽のその先に西方極楽浄土を想い浮かべ、そこにいらっしゃる故人に思いを馳せ念仏にいそしむのがお彼岸のあるべき過ごし方と言えるでしょう。

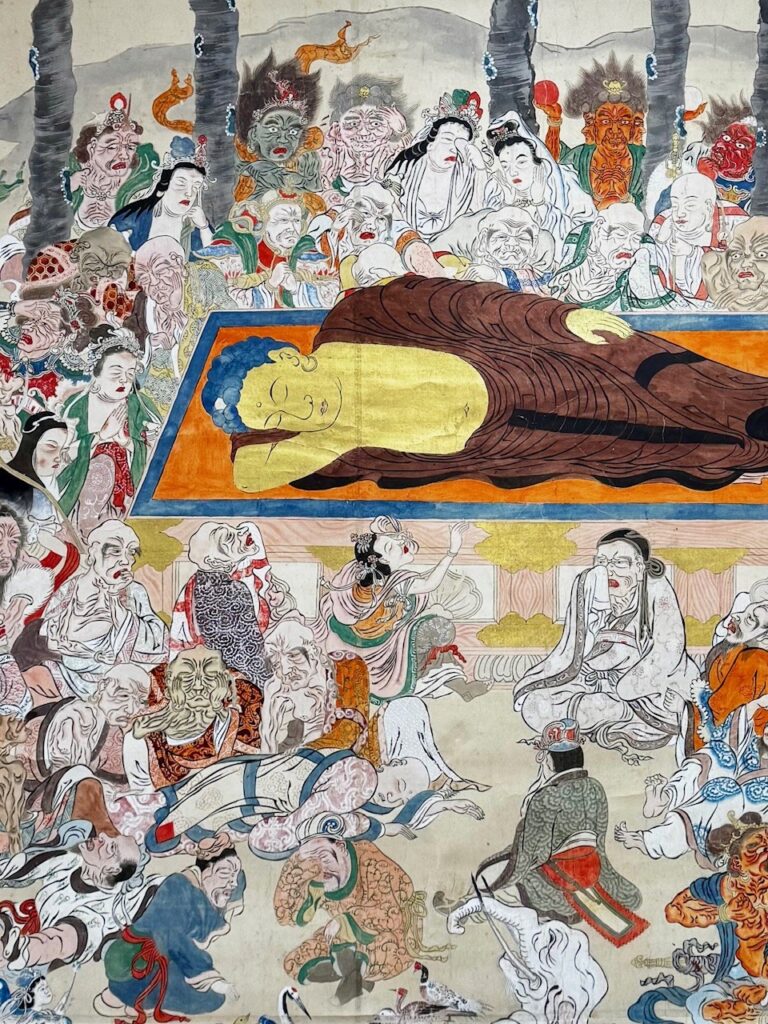

そうはいってもみなさまお忙しく、なかなかお参りに来ることは難しいようで、今回の信行会は少人数でのお勤めとなりました。

しかし、念仏一会の時間をたっぷりとり、礼拝も行いましたので、阿弥陀様のお顔を見ながらしっかりとお念仏をとなえることができたのではないかと思います。

忙しい日々の中で足を止めて、家族のこと、自分のことを想いながら時を過ごす。

ご参加いた皆様にとっては、そのような時間になったのではないかと思います。

一人ひとりの念仏の声がだんだんと大きくなり、本堂によく響いた春彼岸のお勤めとなりました。

よくぞお参りくださいました。

南無阿弥陀仏