今年もお盆の季節がやってきました。

法源寺のある岳南地域(富士・富士宮地区)は8月にお盆を迎えますが、静岡や沼津などは7月にお盆を迎えます。東京などの大都市も7月が多いかと思います。

「なぜ7月と8月にお盆がわかれるのか?」と思う人もいるでしょう。

これは新暦(7月)でお盆を迎えるか、旧暦(8月)でお盆を迎えるかの差によります。

さかのぼること150年前、明治5年(1872年)に明治政府はこれまで使われていた天保暦(旧暦)をグレゴリオ暦(新暦)に切り替えました。西洋列強との交流が増える中で、カレンダーを揃えなければ不都合が生じるから、というのは表向きの理由で、本当の理由は財政難の打開策だったとも言われています。

明治政府は、グレゴリオ暦1873年1月1日にあたる明治5年12月3日を、明治6年1月1日と定めました。これにより、12月はわずか2日となり、官僚の給与の支給をせずに済んだようです。

それだけではありません。旧暦のままでは明治6年は閏月がある年にあたります。つまり、1年13か月の年です。

それまで採用していた天保暦は、月の満ち欠けを基準として、ひと月の長さを決めていました。 そのため、当時は、小の月が29日、大の月が30日で、ほぼ交互に並べて一年を数えていました。現在のグレゴリオ暦は、2月を除けば、小の月が30日、大の月が31日ですので当然ながらずれが生じます。旧暦の1年はおよそ354日となり、現在の1年より11日ほど短くなってしまいます。そこで、約3年に1度、「閏月」を作り、1年13か月となる年を設けてずれを調整していました。

天保暦のまま明治6年を迎えると、給与の支給も13か月分必要になります。ここで、新暦に切り替えることで、明治5年の12月分の給与だけでなく、明治6年の閏月分の給与も支給せずに済むことになります。政府としては、2か月分出費を節約できます。こうした事情があったからこそ強引に改暦を行ったのではという話もあります。

話を戻しましょう。

いずれにせよ、明治の改暦によって、明治5年の12月がほとんどまるまるなくなりましたので、新暦と旧暦には1か月の差が生まれました。これが7月盆(新暦)と8月盆(旧暦)の差になります。

では、7月盆の地域と8月盆の地域の違いは何によって生じるのでしょうか?

それは当時の人々の生活基盤(職業)が何だったかによります。都市化が進んでいた地域では、人々の生活基盤が農業以外の他の産業に開かれていました。一方、そのほかの多くの地では農業が主要産業です。

暦が変わったからといって、作物がひと月早く植え付けられるわけでも、収穫が早まるわけでもありません。自然は人間の物差し(暦)とは別に、あるがまま進みます。したがって、いくら7月にお盆を移したからといって、農繁期であれば手が回らず、供養も十分できるものではありませんでした。そこで、従来通りの時期(8月)にお盆を迎えるようになったのです。

たしかに、大正9年(1920年)の第1回国勢調査では、静岡市で農業に従事している人はわずか2.4%であるのに対し、富士郡(現在の富士市・富士宮市)は58.8%と、圧倒的に農業従事者が多く居住していることがわかります。一方、商業、公務・自由業など、現在でいう第三次産業にあたる職業従事者の割合は、静岡市が52.3%であるのに対し、富士郡は16.3%です。農業従事者が少ない静岡市では、農繁期に縛られず、早々に7月盆に切り替得ることができたのも納得です。

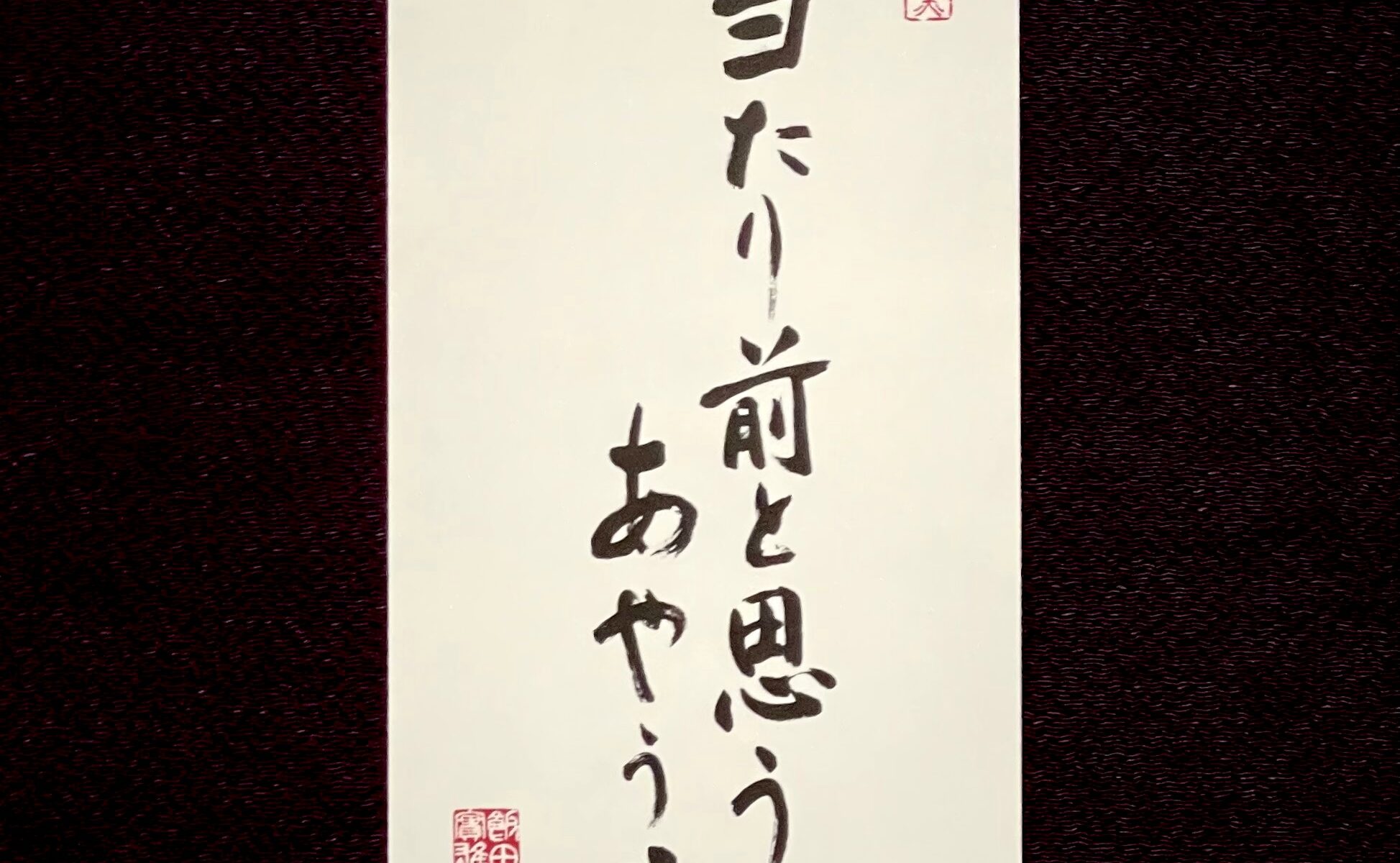

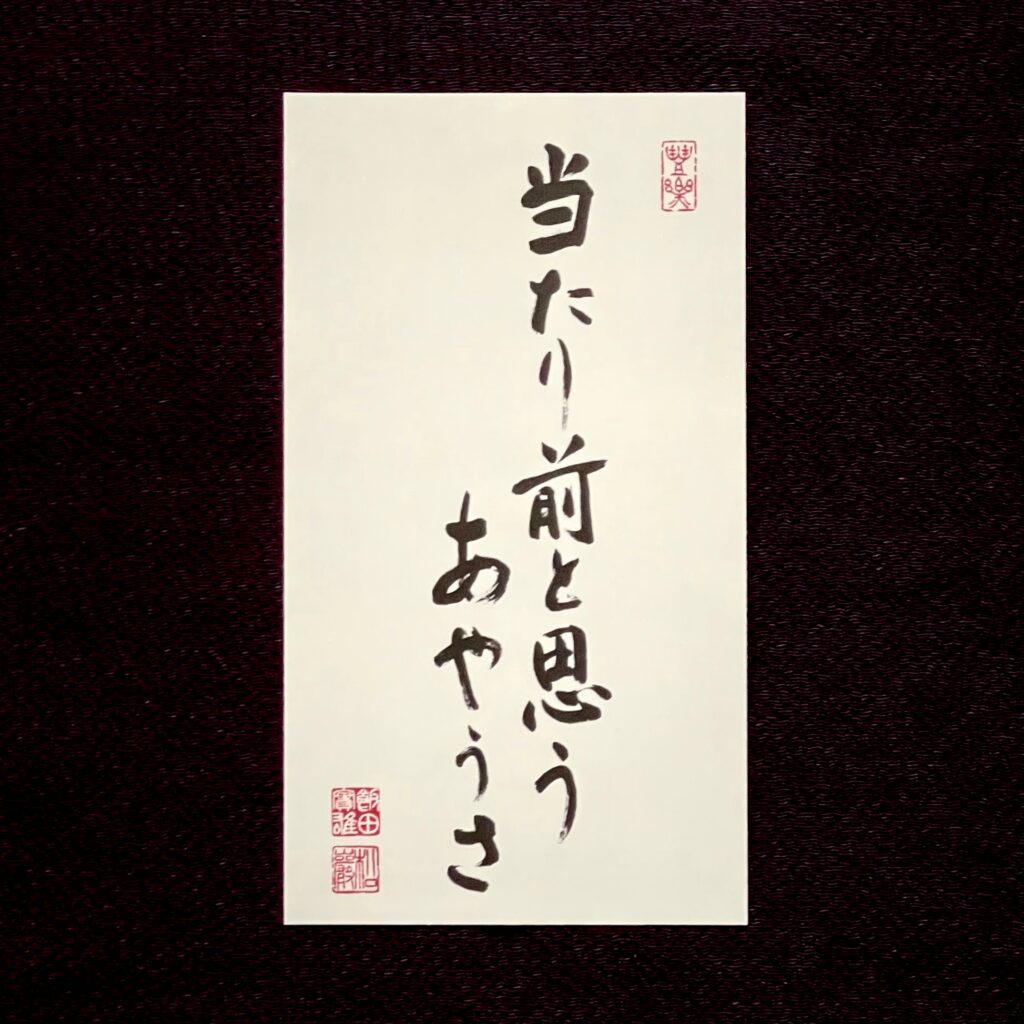

こうして地域の人々の暮らしに合わせ、お盆の供養は営まれてきました。しかし、時期はずれようと、先祖を供養する想いは変わりません。暑い日が続きますがどうぞご自愛いただき、ご先祖様の里帰りを皆様でお迎えくださいませ。

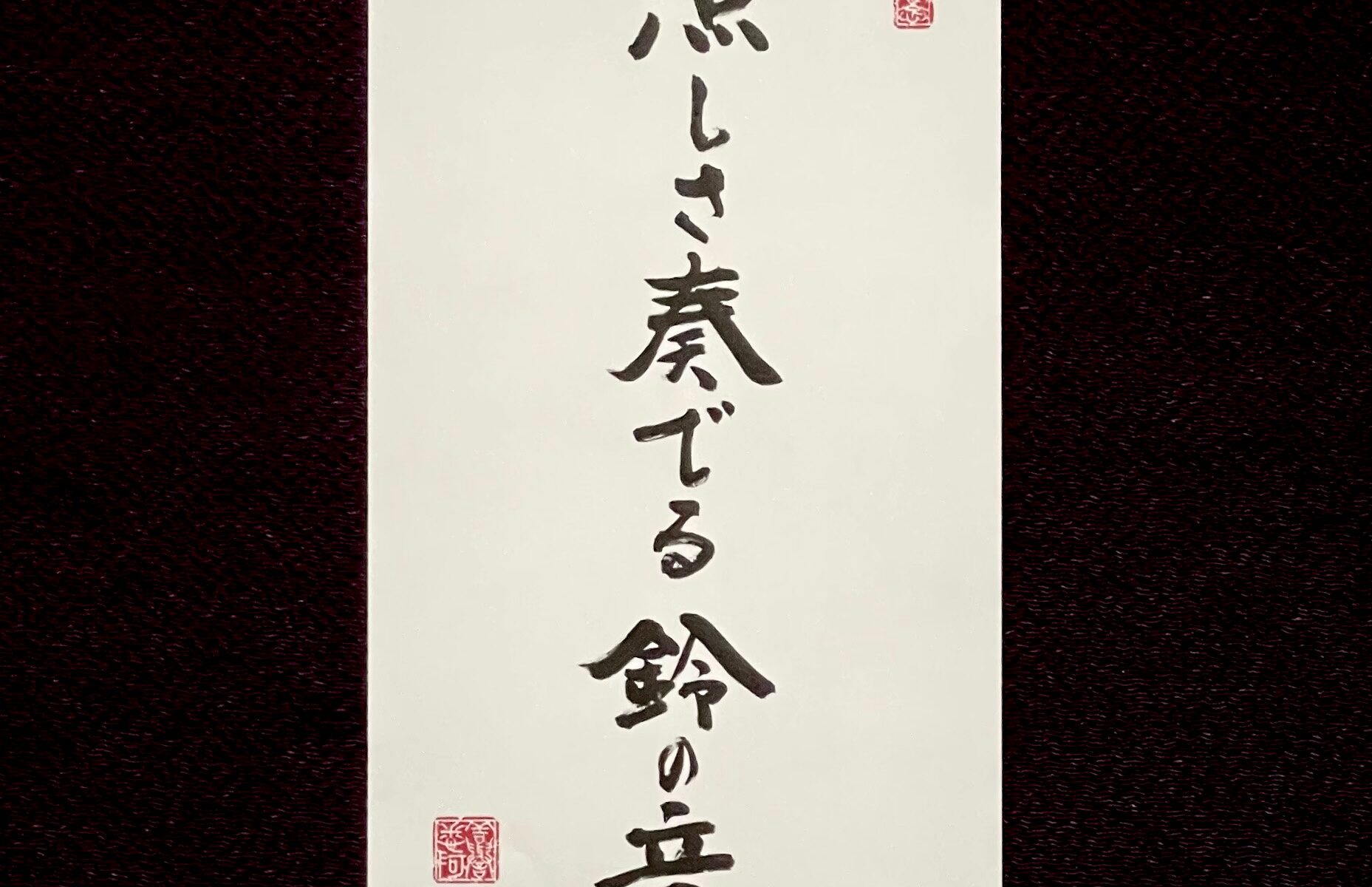

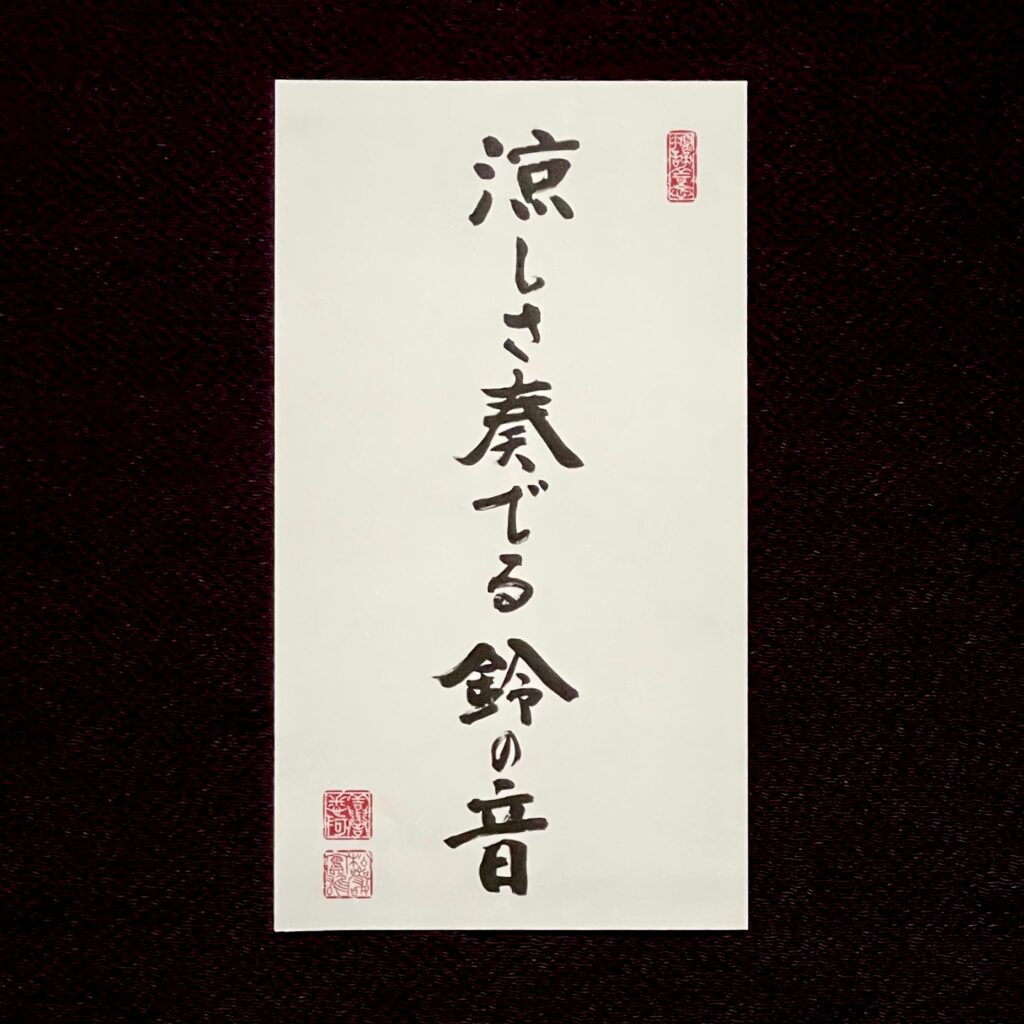

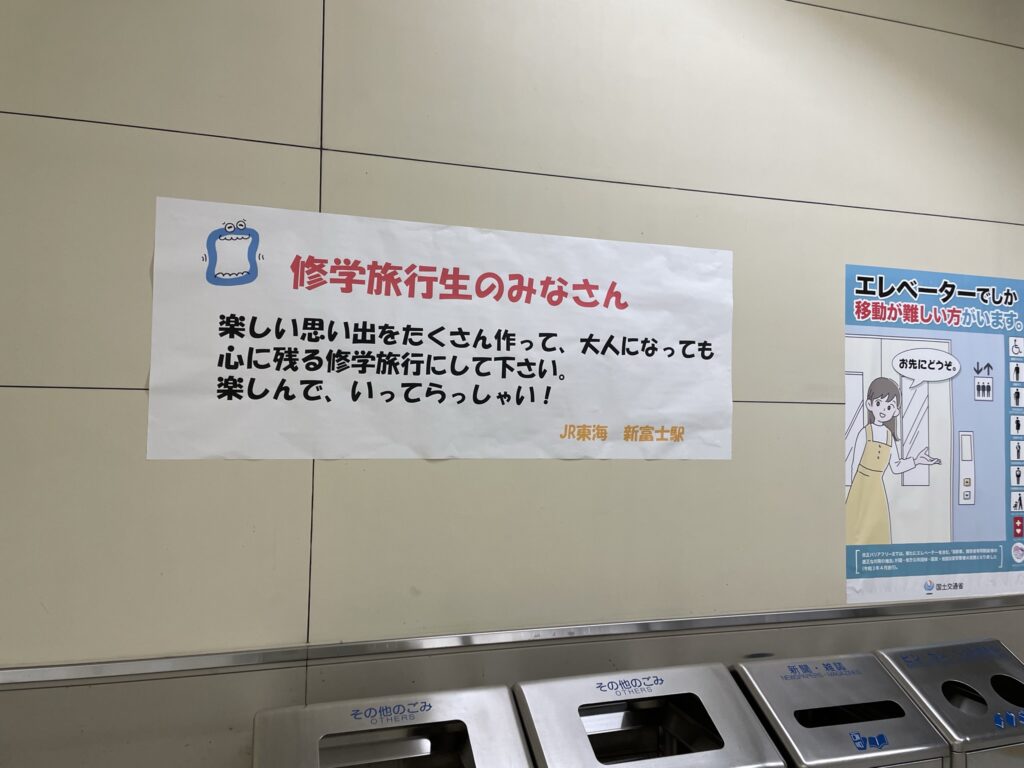

また、当山では毎年8月13日18:30より、お盆の法要を本堂にて行っています。新盆家だけでなくどなたでも参加できますので、ぜひ涼しい格好でお参りにお越しください。

南無阿弥陀仏