8月20日(水)~22日(金)、総本山知恩院で開催された「こどもおてつぎ奉仕団」に行ってきました。今回、法源寺からは、小学校5年生の男の子2人と小学校3年生の女の子2人の計4人が参加してくれました。静岡教区以外にも、石見教区(島根)、伊勢教区(三重)、伊賀教区(三重)など全国から200を超える子どもたちが集まり、にぎやかな奉仕団となりました。

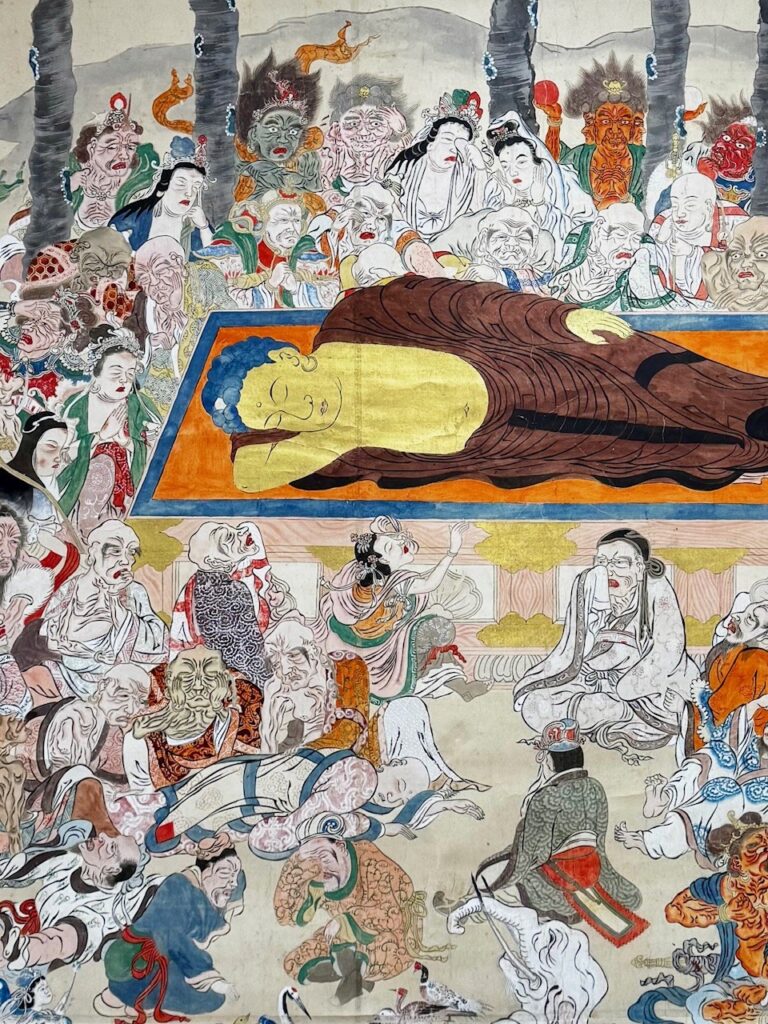

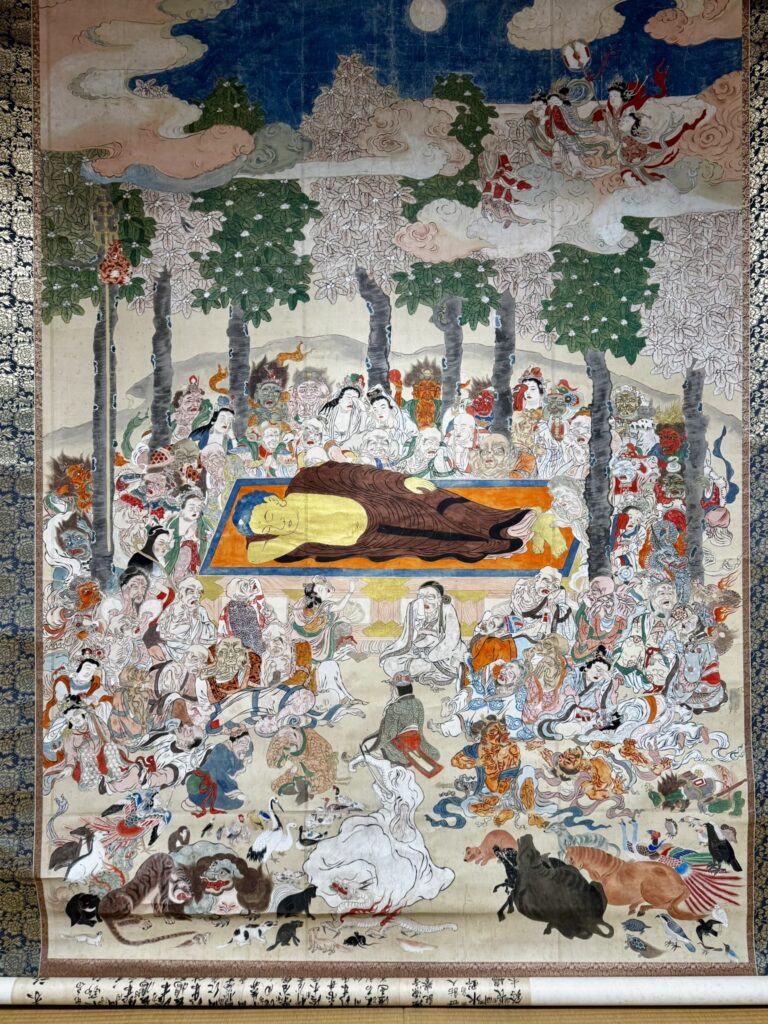

初日は結団式の後、国宝の御影堂に参拝したほか、おつとめの練習をしたり、ナイトツアーで知恩院の三門に登ったりと、知恩院や浄土宗の教えに肌で触れる一日となりました。

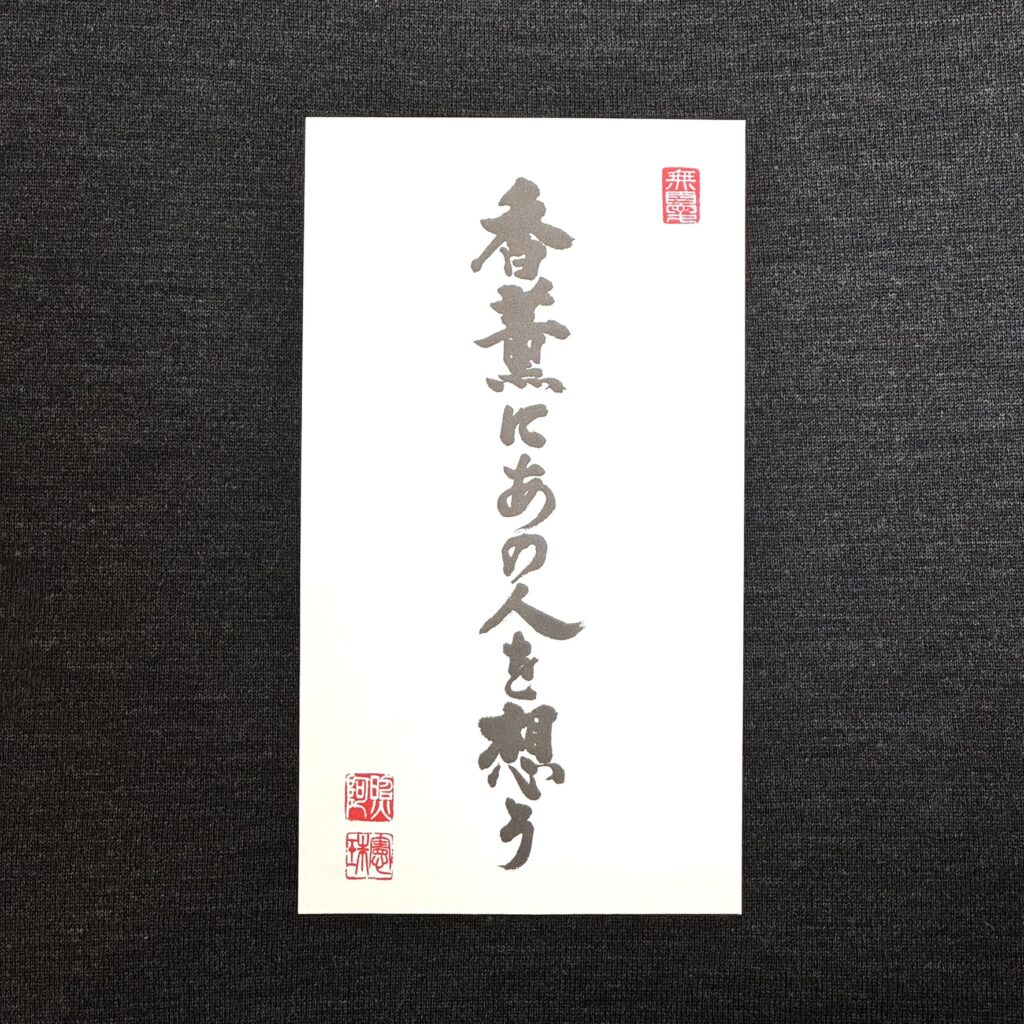

二日目は、朝のおつとめの後、自分だけの数珠を作ったり、法然上人のアニメ映画を鑑賞したり、午後には知恩院前の白川での水遊びもするなど楽しい一日となりました。

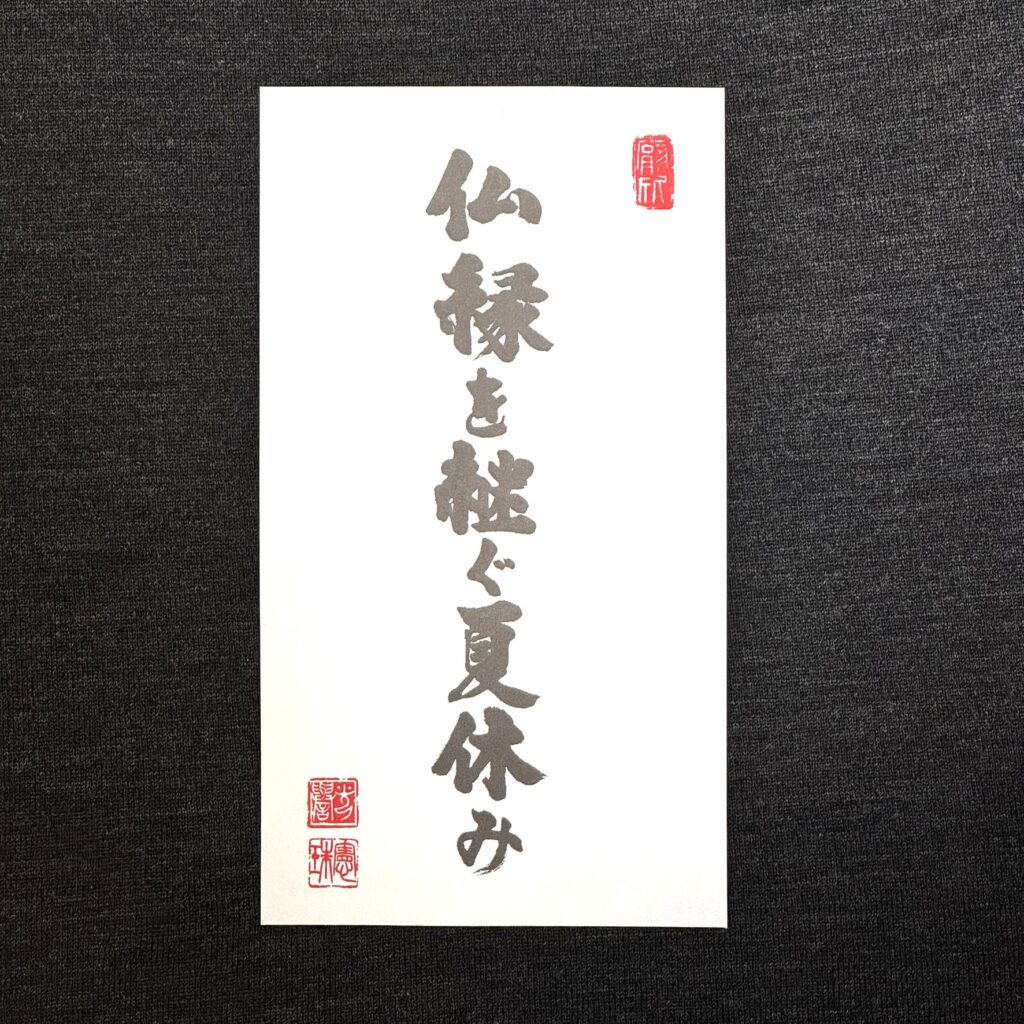

二日目の夜に行われる「ともしびの集い」は、暗いお堂の中でちょっぴり怖かったけど、みんなと心をひとつにあわせて教えを受け継いでいくことの大切さを学びました。

三日目は5:30に起床して、御影堂のお勤めに参加した後、清掃奉仕、さらにはこの3日間の感想文を書いて解団式となりました。

解団式に迎えに行ったときにはみんな大きな声でお勤めができるようになっていて大変驚かされました。こどもの吸収力、成長は本当に素晴らしいものですね。

よく学び、よく遊ぶ、メリハリの利いた3日間を過ごしたことと思います。帰り際には「また来年会おうね」と再会を誓ってそれぞれの帰路へ。お世話してくれた大学生のお兄さん、お姉さんからも「また来てね~」と声を掛けられていました。

その後、法源寺ご一行は荷物をもって京都駅へ。昼食を食べた後、京都タワーに登って、「さっきまでいた知恩院はどこかなぁ」と京都のパノラマを楽しみました。

お土産物をたくさん買い込んで新幹線に乗ったらあとは寝るだけ…と思いましたが、子どもたちはみんな元気。この3日間のなかで何が楽しかったか、どんなことが心に残ったか、お土産に買ったはずのお菓子をほおばりながら(笑)、めいめいにおしゃべりをして富士まで帰ってきました(子どもはパワフルですね)。

暑い中でしたが、体調を大きく崩すことなく、みんな笑顔で帰って来られたことが何よりです。また、寺報『大久』でも感想文付きの記事を掲載する予定ですので、どうぞお楽しみに。

※掲載の写真は京都タワー以外、知恩院おてつぎ運動本部からいただきました。